الصمت ودلالته البيانية

الحمدُ لله الذي جعل دلائل صنعته في كل شيءٍ ناطقة، والصّلاة والسّلام على من كان نطقه وحيًا، وصمته برهانًا، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:

فقد كان للصّمتِ في الموروثِ العربيّ حضورٌ بارزٌ، بوصفِهِ قسيمَ النطق في عملية التُّـواصل، فإذا كان النطق هو الوسيلة الإيجابية في الكشفِ عن المعاني فإن الصّمتَ وإن كان فعلاً سلبيًا يتحقّقُ بتركِ الكلام أو تعمُّدِ السّكوت، إلا أنه يحسُن عندما يقع موقعه المناسِب من الحديث، ولأجلِ المزايا البيانيّـة للصّمت والتي قاربت مزايا النطق وطاولتها، ذهبَ كثيرٌ من العلماء إلى المفاضلةِ بينهما في الأثرِ البياني، وأصبحَ لكلِّ منهما أنصارٌ ومؤيدون، فقال أنصار الصّمت:”إذا كان الكلام من فضةٍ فالسكوت من ذهبٍ”، كما قالوا:”الندمُ على الصّمتِ خيرٌ من الندمِ على القولِ” وقال أنصار الكلام كيف يكون الصّمت أنفع والإيثار له أفضل، ونفعه لا يكاد يجاوز رأس صاحبه، ونفع الكلام يعمُّ ويخصُّ، وَالرواة لمْ يرووا سكوتَ الصّامتين كما رووا كلام الناطقين، وبالكلام أرسلَ اللهُ أنبياءه لا بالصّمت، ومواضع الصّمت المحمودة قليلة، ومواضع الكلام المحمودة كثيرة وطول الصّمت يفسدُ البيان.

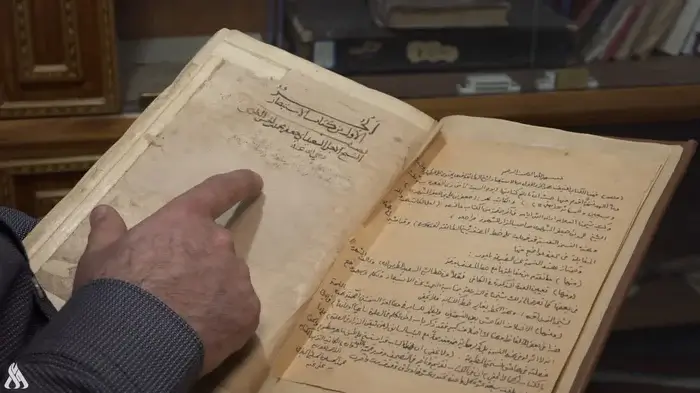

تحدثَ علماء اللُّغة والبلاغة القدامى عن مصطلحِ الصّمت ببلاغتِهِ وكثافةِ بيانِهِ المَحسُوس وقد اصطلحوا عليهِ بـ”الحذف”، ونظروا إليهِ نظرةَ إجلال لأهميتهِ في البلاغةِ والإيجازِ على وجهِ التحديد.

وقدْ عُرِّفت البلاغة عِندما سُئِلَ بعضهم عنها بأنّها:“الإيجازُ من غيرِ عجزٍ”، ونقل لنا الجاحظُ في كتابهِ (البيان والتبيين) قولَ ابن المُقفّع الّذي عدَّ السّكوت والاستماع أوّل وُجوه المعانيّ التي تَجري بها البلاغة. إذْ يقول:”البلاغةُ اسمٌ جامعٌ لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكونُ في السكوتِ، ومنها ما يكون في الاستماعِ ومنها ما يكون في الإشارةِ،…”.

إنَّ الصّمتَ يُعدُّ اختيارًا يختارهُ المرءُ لِمَا في نفسِه، فَيقودُهُ إلى عالمٍ مُكتنز يمنحُهُ الضياء ويكشفُ له آفاق عالمه الداخليّ بصورةٍ أبعد وأصدق. الصّمتُ يحفظُ على المرءِ انفعالاته عندما يرى من الآخرين ما يذهله ويطرقه، يحفظُ عليه ما يُعانيه من آلامٍ لا يستشعرها غيره مهما تفوّه بها أو وصف.

فَتأمّل صمت يوسف -عليه السّلام- في قولِهِ تعالى: ﴿فأسَرَّها يوسفُ في نفسِهِ﴾ هذه الجملة تحكي كيفَ عالجَ عليه السلام سُوء ما رُميَ بهِ، بل إنّها تصوّرُ مدى تحمُّلهِ ألم التهمةِ البشعة التي وُجهت إليهِ: ﴿قالُوا إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌ لَهُ مِن قَبْلُ﴾ لمْ يجد لكلامِهِ جدوى في الوقت الذي ضاق فيه صدره، لمْ يجد إلاّ الصّمت والإسرار. صمْتٌ يدفعُ الشخص العادي للانتصار والدفاع عن النّفس لكن يوسف -عليه السلام- آثر الصّمت، آثر الانتظار، آثر العُزوف عن الكلام في أمورٍ لا يُمكن لأيِّ حديثٍ أنْ يكشفَ زيفها أو يُجلِّي تهافتها.

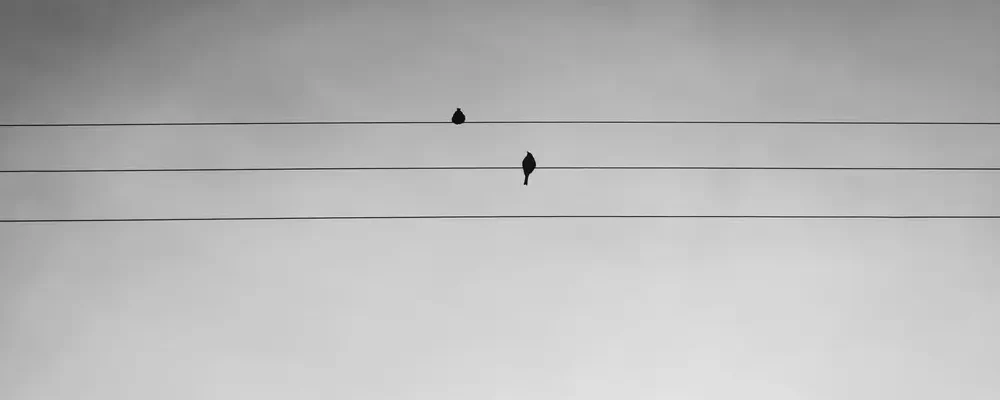

“وقد تَنطِقُ الأشياءُ وهيَ صوامتُ” – المعرِّي.

إنَّ كثيرًا من الدلالات غير اللّفظية يُمكنُ أنْ تندرجَ في إطـارِ الصّمت ولو على سبيل المجازِ والتوسعِ، فلغة الإشارة مثلاً من الوسائل الدلالية القديمة والسابقة للفظِ المنطوق عند أصحاب النظريات اللّغوية، وأيضًا دلالة الحال، ولُغة الجسد والإيحاء وغير ذلك، يقولُ الجاحظ :”…وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد؛ أولها اللّفظ، ثم الإشارة، ثم العقدُ، ثم الخطُّ، ثم الحالُ؛ وتسمّى نِصْبَة، والنِّصْبَةُ هي: الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات”.

والدلالةُ غير اللفظية كلغةِ الإشارة، ودلالة الحال أو النِّصبة-كما سماها الجاحظ- تُعدُّ وسيلة للتعبير في حالة صمْت اللِّسان. وهُنا نذكرُ مريمَ -عليها السّلام- لمَّا أتت بابنها تحمله، ما كان منها إلا أنْ لجأت إلى الإشارة، بعد ما نذرتْ أن تصومَ عن الكلام كما أمرها الله، ولو كانت إشارتها خرقًا لقواعد الصّمت لحنثتْ، ولكنَّ ذلك لم يَكُن.

إنَّ لُغة الجسد والإشارة المُعبرة وغيرها قرائــنٌ تؤدي عن المُتكلم كثيرًا من الرسائل التي لا يسعها الكلام، فهي أبلغُ وأوقعُ في القلب من كلِّ حديثٍ وأبينُ من كلِّ كلامٍ!

قالَ الشّاعر عن إشارات العين:

“أشارَت بِطَرفِ العَينِ خَشيَةَ أَهلِـها إِشــارَةَ مَحزونٍ وَلَــم تَتَكَلَّمِ

فَأَيقَنتُ أَنَّ الطَـــرفَ قَـــد قــالَ مَرحَبًا وَأَهــلاً وَسَهلاً بِالحَبيبِ المُتَيَّمِ”

إنَّ كلامَ السكوت هذا يعرِّفه من مرَّ بتجربةِ عشقٍ صادقة كالتي أنطقت الشعراء والأدباء بتلك الكلمات العذبة الرقراقة، إنها لُغة ذات أحرف مخصُوصة، أحرف نورانية تتسعُ لِما لا تتسع له الأحرف الملفوظة، فإذا كانت قلة الألفاظ بلاغةً، فإن لغةَ الصّمت في بعض المواقف أبلغ من كلِّ وجـازةٍ، وأفصح من كلِّ إبانةٍ.

لقد لهج كثيرٌ من الشعراء والأدباء بهذا المعنى، فالرَّافعيُّ ونزار كانت لهم فلسفةٌ خاصة في الصّمتِ، فيرون أنّهُ وسيلة أقـرب من الكلام إلى أفئِدةِ العاشقين، يقولُ الرّافعي في ذلك: “تتكلمُ ساكتةً وأردُّ عليها بسكوتي، صمتٌ ضائعٌ كالعبثِ، ولكنْ له في القلبين عملُ كلامٍ طويل…”

ويقولُ قبّاني:”هل تسمعين أشواقي عندما أكون صامتًا؟ إنَّ الصَّمتَ يا سيدتي هو أقوى أسلحتي. هل شعرتِ بروعة الأشياء التي أقولها عندما لا أقول شيئًا؟”

وللصمتِ دلالات أُخرى تتعلق بالأحوالِ النّفسية، فمقام “الهيبة” من المقاماتِ الداعية إلى الصّمتِ، كأن يكون المُهيب على قدرٍ من الهيمنة والعظمة، فكلّما تعالى السلطان وتعاظم القدر، وازداد الجاه، كان الصّمت هو الترجمانُ لِما يختلجُ في النفوسِ ويتراءَى للأوهامِ، وقد صَور لنا القرآنُ الكريم هذا المقام تصويرًا دقيقًا في قولهِ تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا﴾ [طه: 108] أي وسكنت أصوات الخلائق للرحمن، فلا تسمع إلا حسن الأقدام إلى المحشر. وقيل:”الهمسُ هو: الصوتُ الخفيّ الّذي يوجد لتحريك الشفتين، يقال: همسَ فلان إلى فلان بحديثٍ، إذا أسره إليه وأخفاه، ففي هذا الموقف تنقطع الأوهام، وتقف الأفهام، ويستولي سلطان الحقيقة على الحضور فيسود الصّمت، حتى يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى”.

وقد أجاد الفرزدق تصوير دلالة الصّمت في هذا المقام، فقال مادحًا زين العابدين:

“يُغضي حياء، ويُغضى من مهابتــه فَمَـــــــا يُكَلِّــــــــمُ إِلَّا حِــــــــينَ يَبْتَســـمُ”

جعلَ الفرزدق ممدوحَه مهيبًا في حال إغضائه، وهذا من أبلغ الوصف؛ لأنّه إذا كان مهيبًا في إغضائه فكيفَ به إذا توجَّه بناظريه إلى مَنْ يُخاطبه؟

استطاعَ الفرزدق نقل إحساسه بجلال المعنى، استطاعَ مداخلة النفوس ولو على سبيل الفــرض والتخييل، الناسُ أمام هذا المهيب صامتون، منتظرون إشارة طمأنة، تبسمه هو باعثُ الاطمئنان في قلوبِ المخاطبين، هو فكاك ألسنتهم، هو طـلاقة أفكارهم وهُـدُوِّ نُفوسهم.

ومن المقامات النفسية الداعية إلى الصّمت “مقام التأدب” كالإنصات إلى حديثٍ ذي خطر؛ قال الله تعالى في نعت تواصي الجنّ بعضهم لبعض عند شهود الرسول -صلى الله عليه وسلم –﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا﴾ [الأحقاف: 29].

والصّمتُ في كلِّ ما سبق محمود مُرتضى حَسَن، ومنه ما يكون مذمومًا سمجًا، كصمتِ العجزِ والعيِّ؛ وذلك لأنهم يجعلون العجز والعيّ من الخرق سواء كان في الجوارحِ أم في الألسنة، قال أحيحة بن الجلاح:

“وَالصَمتُ خَيرٌ لِلفَتى ما لَم يَكُن عيٌّ يَشينُهُ”

وهناك صمتٌ عارضٌ يتخلّل الحديث لأمرٍ ما؛ كالنسيان أو شرود الذهن أو الرهبة ونحو ذلك، وهو ما أطلقوا عليه ( الإرتاج ) ومنه قولهم:قد أُرْتِـجَ عليه: إذا أغلق عليه ما يُريد من الكلام، فلم يَدرِ ما يقول، وللعرب في ذلك حكايات طريفة، منها لما أتى يزيد بن أبي سفيان الشامَ واليًا لأبي بكر -رضي الله عنه- خطب، فأُرْتِج عليه، فعاد إلى الحمد لله، فأُرْتِج عليه، فعاد إلى الحمد لله، ثم أُرْتِج عليه، فقال: “يا أهل الشام، عسى الله أن يجعلَ من بعد عُسْرِ يُسْرًا، ومن بعد عيٍّ بيانا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل، ثم نزل. فبلغ ذلك عمرو ابن العاص فاستحسنه”.

وصَعَد ثابت قُطنةَ منبرًا بسجستان فحمد الله، ثمّ أُرتِج عليه، فنزل وهو يقولُ:

“فـإِلّا أَكُن فيكُم خَطيبًا فَإِنَّني بِسَيفي إِذا جَدَّ الوَغى لَخَطيبُ”

فقيلَ له: “لو قلتها على المنبرِ كنت أخطبَ الناس”.

أما الصّمت الذي يتعلق ببلاغةِ النّظم، فهو قلادة الجِيدِ وقاعدة التجويد عند البلاغيين، وهو صمت عن أجزاء مخصوصة من الكلام، يرى المتكلم أنه مهمّا تحدث أو وصف فإنه لن يُوفّى الموصُوف حقه، أو أن الكلامَ ذاته قاصر عن أداء المعنى الذي يجول في الخاطر، وعبارتهم المشهورة في ذلك: “إن من الأشياء ما تُحِيطُ بهِ المعرفةُ ولا تُؤدِّيه الصّفةُ” وقد جعلَ الإمام عبد القاهر الجُرجانيّ بابَ الحذفِ من هذا النوع، فقال في كتابِهِ (دلائل الإعجاز):”الحذف بابٌ دقيقٌ المَسلك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الأمر شبيهٌ بالسحر، فإنَّك ترى به تركَ الذِكر، أفصَحَ من الذكرِ، والصَّمتُ عن الإفادةِ، أَزْيَدَ للإِفادةِ، وتَجدُكَ أَنْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَتمَّ ما تكونُ بيانًا إذا لمْ تبِنْ” وذلك كقوله تعالى:﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل : 9]، والتقدير: ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، يقولُ الجرجاني: إلا أن البلاغةَ في أن يُجاء به كذلك محذوفًا.

والحذفُ بابٌ متسعٌ يجري في أمور كثيرة، كحذفِ حرفٍ أو أكثر من الكلمة كما في الترخيم والضرائر الشعرية ونحوهِما، وحذف بعض أجزاء الجملة كالمسند أو المسند إليه لدواعٍ بلاغية، وحذف الجمل لدلالة السّياق عليها كما في أسلوب الاحتباك، وحذف فضول الكلام كما في القصّص القرآني، إذ نراهُ يعرض لِما فيه العبرة والموعظة في كلِّ قصةٍ دون ذكر لأوصافِ المكانِ أو الزمانِ، وغير ذلك مِما لا يُحصيه العد، وهذا من الصّمت البليغ الذي يتخلل الحديث ويجري في أثنائِه، وهو مقصودُ البلاغيين في قولهم والصّمتُ عن الإفادةِ أزيدَ للإفادةِ.

والصّمت أيضًا بابٌ متسعٌ لا يُمكن حصر أنواعِهِ، ففي كلِّ عملية تواصل نلحظ كثيرًا من أنواع الصّمت، كالصّمت للدهشة أو لانتظار خبر أو ترقب جواب أو فك شفرة ترسلها العين أو ملامح الوجه أو حركات الجسد أو نزعات الغضب أو الفرح أو الحزن أو غير ذلك من المشاعر والأحوال والأفكار، إنَّ اللّغةَ الصامتة قد تكون أكثر رحابةً إلى آفاقِ المعنى من اللّغة الناطقة، فلا تتقيد بحدود النحو أو المنطق أو البلاغة، بل لا تتقيد بطقوس أو عادات، إنَّها لُغة تعبيرية حُرة حكيمة تحكي كلّ انفعالٍ وتصفُ كلّ إحساسٍ وتُعبّر عن كلّ خاطرةٍ دون أن تقولَ شيئًا!

لا تقبل وتسلّم بكل ما هو مذكور في النص، بل ينبغي أن تفحص وتناقش

الصمت ودلالته البيانية قراءة المزيد »