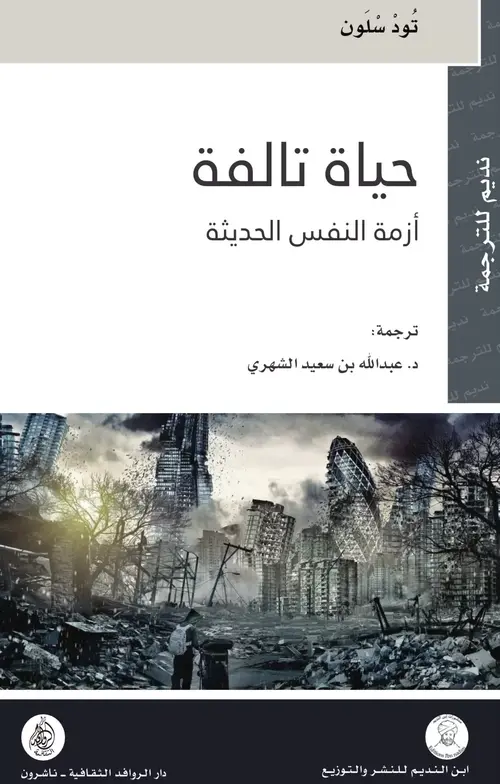

ما الحياة المحتملة؟ مراجعة لكتاب: حياة تالفة

يتهيأ الشاب في غرفته للخروج ومقابلة أصدقائه، ممتعضًا من توجيهات أمه المستمرة، الداعية للتركيز في دراسته وعدم الإكثار من الخروج مع رفاقه أو التأخر في عودته، بالإضافة إلى ملاحظاتها الدائمة حول اختياراته في الملبس. يغادر المنزل وهو يقدم أعذاره ويؤكد فهمه لكل هذه الدروس التربوية المتكررة.

وحين يقابل أصدقائه يبحث بحذر عن أمارات تدلُّ على استحسانهم لما يقوله، وعن ذوقه فيما ارتداه ويتباهى بقدرته على التنصل من توجيهات أسرته وفعله لما يريد. إنه يأمل بشكل خاص الحصول على تأييدهم ومباركتهم لشخصيته وقراراته الحرة.

مشهد يتكرر في الكثير من البيوت وبصور شتّى في المجتمعات، يقدّم كتاب حياة تالفة تحليلًا ناجزًا له، ولغيره من المشاهد النفسية والاجتماعية التي أفرزتها الحداثة وما بعدها.

ومع تعدد الأطروحات والاشتغالات التي تناولت الحداثة موضوعًا وظاهرة في متونها وأوساطها، واهتممتُ بها كثيرًا انطلًاقا من اختصاصي الجامعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية واهتمامي الشخصي بتركيبة النسيج المجتمعي، إلا أني ما وقفتُ حتى الآن بمثل ما وقفتُ عليه عند كتاب “حياة تالفة” لتود سلون أستاذ علم النفس النقدي، الاستشاري والباحث في المجالات النفسية والاجتماعية وتقاطعاتها، حيث وجدتُ في هذا الكتاب منهجية تحليل تستحق الإشادة والنظر.

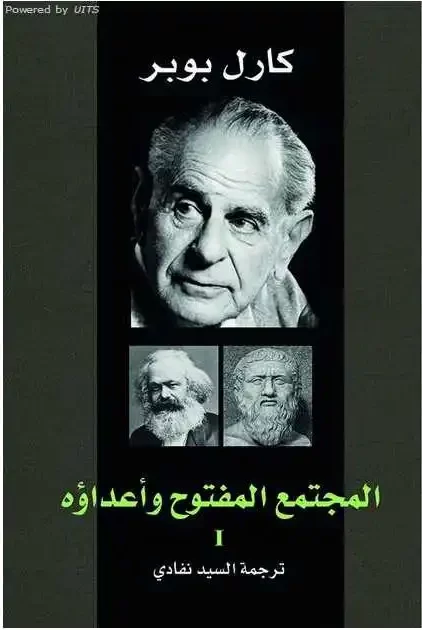

وحريٌ بالذكر أنه عرّف الحداثة بكونها مجموعة من العمليات المنتظمة في تراتيب متنوعة، تعكس في جملتها وصف ماكس فيبر لها “عقلنة المؤسسات الاجتماعية”، وتركيز كارل ماركس على جانب “التطور الاقتصادي الرأسمالي” منها، بالإضافة إلى تحليل دوركايم لـ “التعقيد في تقسيم العمل” وأخيرًا تناول هابرماس لطبيعة “العلاقة بين الأنظمة التقنية والعالم المعيش للثقافة”، مع تركيز المؤلف على أطروحة الأخير منهم.

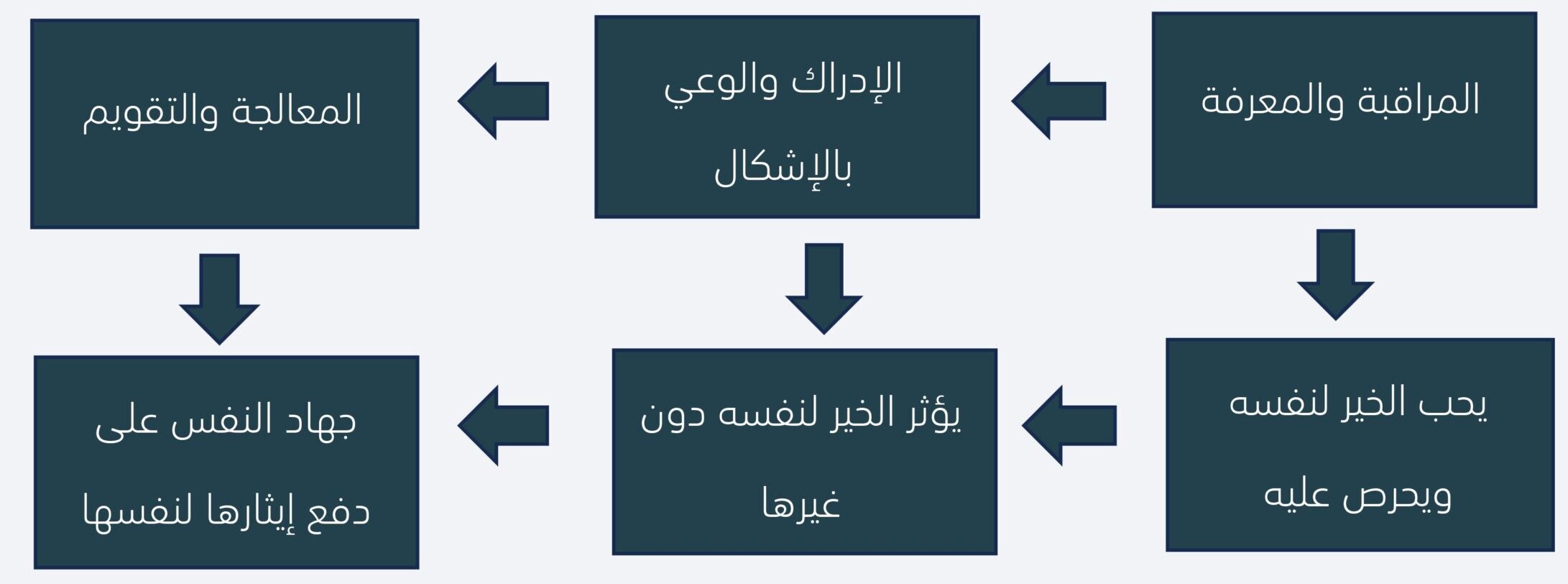

وسأناقش الكتاب في مسارين يعكسان مساءلة الحداثة باعتبار التغييرات الطارئة على التجربة الإنسانية بسببها، وهي:

- تلف الحياة أو تلف المعاني؟

- غريق الحداثة أين يجد قشته؟

أولًا/ تلف الحياة أو تلف المعاني؟

يعالج المؤلف هذا المراد تحت أكثر من فصل ومحور، ولكن الرؤية الكليّة تمثلت في تأثيرات الحداثة وما يتصل بها من عمليات ألقت بظلالها على ثلاثة عوالم هي عالم الشخصية وعالم المجتمع وعالم الثقافة، مقتبسًا هذا التقسيم من هابرماس، المتحدث الأبرز للمنظور السوسيولوجي المعروف بالنظرية النقدية، وقائد الجيل الثاني من المنتسبين إلى مدرسة فرانكفورت النقدية.

- عالم المجتمع: الذي يمُثل أساس التفاعل المجتمعي، ويرسي قواعده ابتداءً من الأسرة التي أضحت اليوم مؤسسة تربوية اخترقتها قيم الرأسمالية من المفهوم والشكل، مرورًا بالعلاقات، وحتى ممارسات التنشئة الاجتماعية، متأثرة في تكوينها، وعلاقاتها، وممارساتها التربوية، بل وأدوار الأفراد داخلها، التي أصبحت تحاكم وفقًا لمنطق السوق والتعاقدية.

وهنا تبرز أسئلة مهمة لا يقدم الكتاب إجاباتها بقدر ما يثُيرها ويدفع القارئ للوصول إليها: إلى أي مدى انحسر دور الأسرة في تشكيل هوية الفرد؟ وإلى أي مدى تأثر دور الممارسات التربوية في التنشئة والتهيئة للانخراط في السياق الاجتماعي الأكبر؟

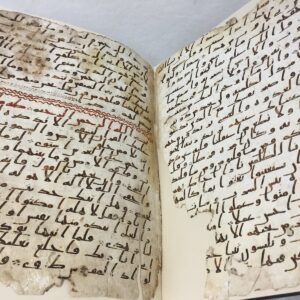

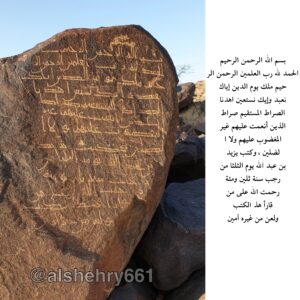

- عالم الثقافة: الذي يُمثل أنظمة المعرفة والمعنى، التي تعرضت للتفكيك وتفتيت الأجزاء، من خلال الأبنية الحديثة للوعي التي تفصل بين النظرة الدينية -كونها رافد جوهري لتمثيل منظومة المعنى- وبين المجتمع.

فنشأت حالات فردية أو جماعية ثائرة على التصورات الأساسية والمعاني الكلية التي استند عليها المجتمع حتى تميّز بها في خصوصيته وفرادة منطلقاته، حالات ثائرة أو مقاومة لقيم المجتمع وركائزه باعتبارها عثرة في طريق النمو الفرداني، أو التوسع المعرفي، أو الحرية، وغيرها من الدعاوى المنشرة، وهذا بدوره يساهم في تشكيل أزمة الهوية؛ لأنها أشبه ما تكون بثورة إنسان على مصادر تكوينه وأسس بناء هويته.

- عالم الشخصية: الذي يُمثل الهوية، والمتضرر الأبرز من مظاهر الحداثة، نظرًا لحالة التشويش التي وصل إليها، والأزمات التي انبثقت عنها، وقد تطورت في بعضها لتكون مجموعة من الاضطرابات النفسية.

وهنا أستذكر ما قرأته في كتاب معنى الحياة في العالم الحديث لعبد الله الوهيبي:

“الفرد لا يطمئن ولا تستقر نفسه ما لم يعتنق منظومة تأويل متسقة ومعقولة، تؤدي إلى جمع عناصر حياته المشتتة والمتباينة بأي طريقة منظمة”، وهذا بدوره يؤثر على دوافع الفرد، وبطبيعة الحال تصرفاته وسلوكياته.

حين تتباعد فضاءات كل عالم من هذه العوالم، فإن الفراغات بينها تُملأ بتحديات كثيرة، مثل:

وجود مجتمعات وعلاقات بعيدة عن السلطة الدينية والثقافية في ممارساتها وتفاعلاتها، فيُترك الأمر لاجتهادات الرؤى الفردية أو الجماعية لتتولّى زمامه؛ مما يُفقد الإنسان بوصلته الأخلاقية ويدفعه للتخبط بين كل تلك الرؤى، بحثًا عن تصوّر كُلّي أو منظومة متسقة من التصورات والمعاني القادرة على توجيه سلوكياته وأفكاره وضبط أحكامه.

وهذا ما يشير إليه الكتاب حين يُدين الإيقاع السريع للحداثة، الذي أثّر على قدرة الفرد في تكوين تصوّراته ومعانيه ومروره بدورة الحياة الطبيعية للتجربة الإنسانية من جهة، والتنافر بين مكونات الروافد الأولية التي يساهم في تشكيلها المجتمع والثقافة من جهة أخرى.

وهذا كما وصفه الكتاب يعني أن “أبناء العصر الحديث مفلسون تقريبًا من الموارد الرمزية التي تمُكنهم من استيعاب الفوضى الظاهرية في الحياة الاجتماعية والشخصية”.

بعد قراءاتي لهذه الأجزاء أشير إلى أن المشكل في كل عالم من تلك العوالم الثلاثة هو عدم التجانس بين المكوّنات في حين، والصراع بينها في حينٍ آخر، وذلك نظرًا للتغيرات الطارئة على النظام الاقتصادي بما يتضمنه من مفاهيم وممارسات ومؤسسات، والذي طال تأثيره المنظومة الاجتماعية والثقافية التي يشكل الفرد تصوّراته وتوجهاته المتدفقة إلى أوصال حياته وفقًا لها وفي إطارها منذ الطفولة وحتى نهاية عمره.

ثانيًا/ غريق الحداثة أين يجد قشّته؟

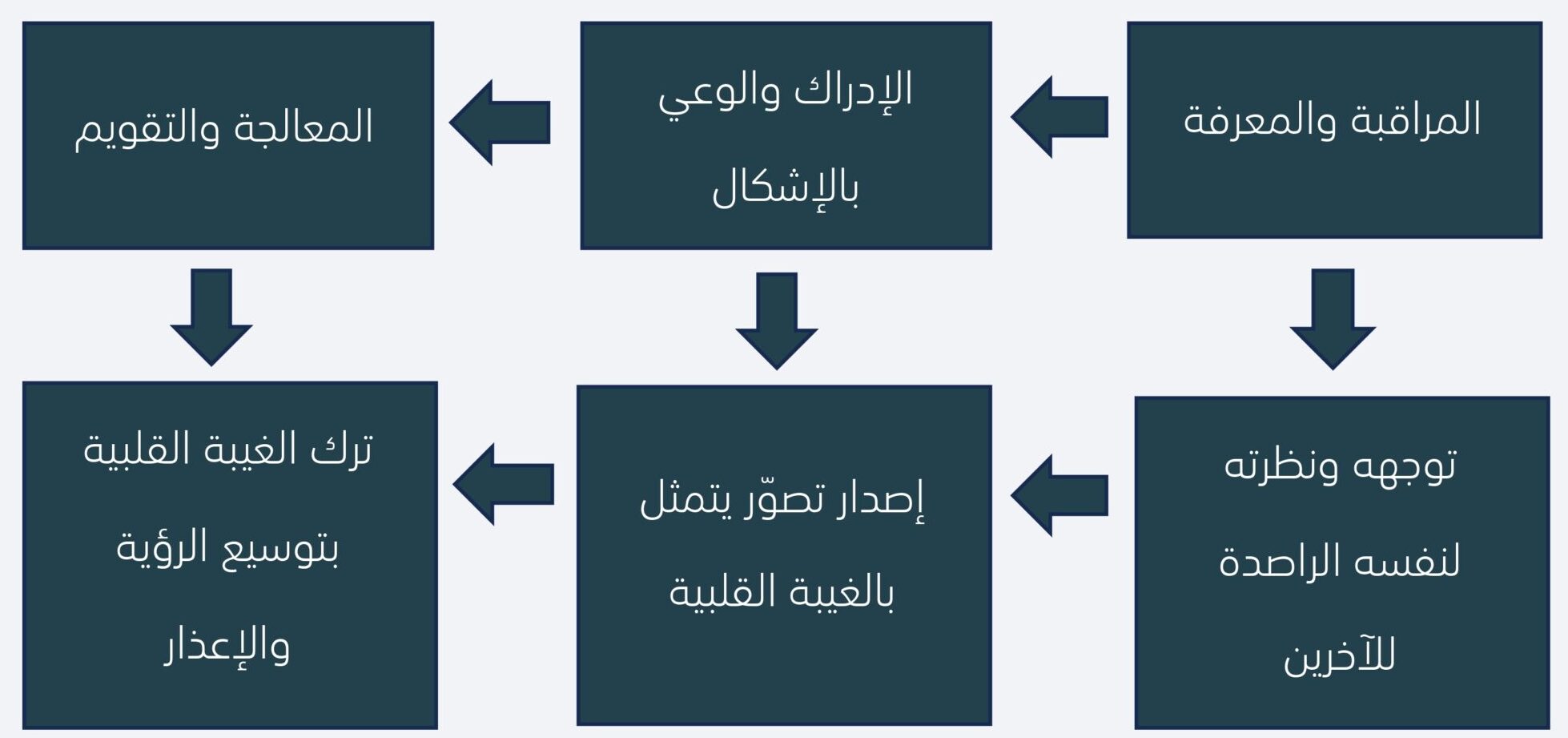

كان عنوان الفصل الأخير من الكتاب: “التخلص من الاستعمار”، وهو يعني استعمار الحداثة لتلك العوالم، والأزمات المُفضية إليها.

وهنا أستذكر تقسيمًا واضحًا وملائمًا للمقام، أقتبسه من أحد لقاءات المؤتمر الدولي للفلسفة الذي حضرته مؤخرًا، من تقديم الأستاذة نسرين غندورة من معهد بصيرة.

تقول الأستاذة نسرين أنّ الهوية تتألف من الصفات والسمات، والدين والمعتقدات، والدوافع والرغبات، والقدرات والمهارات، وتاريخ شخصية الفرد، والشكل الخارجي، والوعي والإدراك.

أربعة عناصر منها تتأثر مباشرة بالعوامل الاجتماعية والثقافية، والبقية يُمكن أن يكون العامل الفردي فيها سيّدًا للموقف.

وهذا يُفسّر الاضطراب الحاصل في الهوية حين تُمرر إليها اضطرابات العوامل الاجتماعية والثقافية، أو يظهر الخلل في العملية الأساسية ألا وهي “التمرير الثقافي”، أو التنشئة الاجتماعية بوصفٍ أدق.

وبحسب الكتاب فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق الكبار أو الوالدين ودورهم في التعامل مع هذا التحدي منذ سنوات الطفولة المبكرة، ويصيغ هذه الفكرة في سؤال بليغ: “كيف يُمكن أن نحيا مع أطفالنا في عالم من صنع الحداثة، حياة إنسانية يُمكن احتمالها؟”.

وأظن أنّ هذا تحدٍ كبير نعايشه اليوم، ومسؤوليتنا تجاهه تتمثل في شحذ أدواتنا، وتجهيز عتادنا للقيام بأدوارنا التربوية، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من القيم سواء الإنسانية عامة، أو القيم الاجتماعية بخصوصيتها الثقافية.

ومن جانب آخر يقترح الكتاب حلًا متمثًلًا في تنشيط عمليات الإنتاج الفني والثقافي المُعبّر عن الهوية المحليّة، في سبيل مدافعة الأفكار القادمة من الوسط الخارجي، أو قيم الرأسمالية التي تُشيّء كل شيء حتى الإنسان، وهذا حتى تكون البيئة المحلية زاخرة بأنماط من المعارف والمعاني التي تعبر عن حقيقتها وواقعها وإنسانية الإنسان داخلها.

عودًا على المشهد الذي ابتدأته، ووفقا للرؤية التحليلية التي انتهجها الكاتب، إن مثل هذه المشاهد تعبيرٌ محض عن تحدي النظام القديم والمرجعية الاجتماعية، في محاولة لإثبات قدرة الذات على ابتكارها للجديد المغاير الذي لا يتصل بالضرورة بما سبقه، والذي يوفر القبول الاجتماعي الذي تحتاجه في أوساط الأقران والأنداد، وهذا منشأ صراع مستمر داخل النفس.

وبرغم إشادتي بمنهجية تحليل الكاتب في حياة تالفة، إلّا أني وددتُ لو أنه تناول أزمة النفس الحديثة من خلال المراحل العمرية المختلفة، لأنها وإن اتفقت في أساس نشأتها، إلا أن العديد من العوامل الدخيلة على التجربة الإنسانية يمكن أن يكون لها دور بارز في تفاقمها، أو الحد منها، حسب كل مرحلة.

ما الحياة المحتملة؟ مراجعة لكتاب: حياة تالفة قراءة المزيد »