مقدِّمات المدوّنات الفقهية (إطلالة على تاريخ التصنيف الفقهي من كثَب)

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

إنَّ من الأمور الطريفة التي لا ينبغي أن تمرَّ على قارئها إلا وتستحثُّه على التوقُّف والتتبُّع والنَّظر: ما تواردت الأممُ على الاعتناء به في تصانيفها، على افتراق ثقافاتهم وتباين علومهم، فإذا نسلَت القرونُ ومضَت الدهورُ على رسمٍ من الرسوم العلميَّة المعيَّنة، ولم يزده تطاولُ الزمان إلا ثباتاً واستقرارا؛ علمتَ أن ذلك الرَّسم من الأهميَّة بمحلٍّ صالح، واستحقَّ منك ذلك التوقُّفَ والتتبُّع والنَّظر.

ومن هذه الرسوم التي عُدَّ خلوُّ التصانيف عنها مثلبةً ومنقصة: مقدِّمة الكتاب، فقد استقرَّ الأمر على اعتبارها في أول التصانيف، وتوارَد العلماءُ على الإشارة لأهميَّتها والتنويه على فضلها، وجعلوها من الوصايا التي يُنبَّه لها كلُّ من قصد التأليف، وقضوا بجريان العادة في ذلك، فقال أبو العباس المقريزي في مقدِّمة تاريخه «المواعظ والاعتبار»: (اعلم أنَّ عادة القدماء من المعلِّمين قد جرَت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب، وهي: الغرض، والعنوان، والمنفعة، والمرتبة، وصحة الكتاب، ومن أيِّ صناعة هو، وكم فيه من أجزاء، وأيُّ أنحاء التعليم المستعملة فيه)[1].

وعبَّر غيرُه بـ(الحكماء) مكان (القدماء)؛ مشيراً إلى أنَّها عادةٌ متوارثة من لدن قدماء الفلاسفة، وقد احتفى بهذا النص جماعةٌ ممن صنَّف في تراتيب العلوم وتصانيف الكتب من المتأخرين، ولم يغفله الذين كتبوا في البحث العلمي وأصوله ومناهجه وما ينبغي أن تكون عليه مقدمتُه[2].

ولم ينفرد الحكماءُ والكُتَّاب والأدباء بالاعتناء بتلك المقدِّمات، ولم يكُ أهل الفقه عنهم بمعزل، بل كان للفقهاء في (مقدِّمات مدوَّناتهم) قدَمُ صدقٍ ظاهرة، وكان لهم في هذه (المقدِّمات) نوعُ اختصاصٍ يكشفُ طرفاً من فضل تصانيفهم على غيرها.

ولو أجلتَ طرفَك في المكتبة الفقهية، ثم استللتَ كتبَها الواحد تلوَ الآخر؛ لعجبتَ من شدةِ افتراق مقدِّماتها، واختلاف موضوعاتِها، وتنوع مضامينها، وأهمية دلالاتها، بما لا تجده في كتب فنٍّ غير الفقه.

فتارةً ترى الفقهاءُ يصدِّرون تصانيفهم الفقهية بمقدِّمةٍ في الاعتقاد، وذلك مثل صنيع: ابن أبي زيد المالكي في «الرسالة»، وابن الملقن الشافعي في «التذكرة»، وابن أبي موسى الحنبلي في «الإرشاد».

وتارةً تراهم يمهِّدون لتصانيفهم بمقدِّمةٍ في أصول الفقه ومبادئه، وذلك نحو عمل: ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق»، وابن رشد الحفيد المالكي في «بداية المجتهد»، والقرافي المالكي في «الذخيرة».

وطوراً تبصرهم يوطِّئون لتصانيفهم بمقدِّمةٍ في قواعد المذهب وبيان اصطلاحه والتعريف بإمامه، وذلك كفعل: الحصكفي الحنفي في «الدر المختار»، وابن رشد الجد المالكي في «المقدمات الممهدات»، والعمراني الشافعي في «البيان»، والمرادوي الحنبلي في «الإنصاف».

ومرةً يوردون في صدر تصانيفهم مقدمةً في فضل العلم النافع ومزيَّة الفقه في الدِّين، وذلك كما صنع: الميداني الحنفي في «اللباب»، وابن مازة الحنفي في «المحيط البرهاني»، وابن يونس المالكي في «الجامع»، والقاضي حسين الشافعي في «التعليقة»، وابن حمدان الحنبلي في «الرعاية الصغرى».

وحيناً يجعلون في أول تصانيفهم مقدِّمةً في تزكية النفس وأدب الطالب والعالم والمفتي والمستفتي، ومن أجلِّ المقدمات في ذلك: مقدمة ابن الحاج المالكي في «المدخل»، والنووي الشافعي في «المجموع».

وربَّما أورد بعضُهم مقدمةً في سيرة النبي ﷺ وخصائصه كما فعل الملطي الحنفي في «المعتصر»، أو وصَف بعضُهم الأحوال العلميَّة والتاريخيَّة في زمنه كالرجراجي المالكي في «مناهج التحصيل».

هذا، ولم أُرد الحصرَ ولا قصدتُ التقصِّي، وإنَّ أكثر من سبَق اسمُه من الفقهاء لم يقتصر على مقدِّمةٍ واحدة مما ذكرتُ، بل جعل لكتابه المقدِّمات ذوات العدد، فالقرافي المالكي مثلاً في «الذخيرة» قدَّم لكتابه بمقدِّمات: بدأها بفضل الفقه، ثم أتبعها بتفضيل مذهب مالك، ثم ذكر منهجه في الكتاب، ثم عرَّج على فضائل العلم وآدابه، ثم بسط أصول الفقه وقواعده، ثم استأنف بعد ذلك كله كتابَ الطهارة!

واستفتح النووي الشافعي «المجموع في شرح المهذَّب» بعد الحمدلة والصلاة بمقدمةٍ في منهج كتابه وطرائق أصحابه، ثم أردف ذلك بترجمةٍ للإمام الشافعي، ثم عرَّف بصاحب المتن أبي إسحاق، وألحق ذلك بذكر فصولٍ في آداب العالم وطالب العلم وما ينبغي لهما من القول والعمل، ثم أورد آداب المفتي والمستفتي، وختم مقدمته بفصولٍ متعلقةٍ بـ«المهذب» في أصوله ومنهجه وشرطه، ثم شرع في كتاب الطهارة!

وأنتَ إذا تأملتَ كلَّ هذا التنوُّع في مقدمات كتب الفقه ثم نظرتَ إلى غير الفقه من الفنون لم تكد تجد ذلك فيه، ولأمرٍ ما أحَكم الفقهاءُ مقدماتِ كتبهم.

ووجدتُ جماعَ ما قدَّم به الفقهاءُ مصنَّفاتِهم ينتظم في مقوِّمات:

- (المقوِّم الاعتقادي): كما يذكر بعضُهم أحكام أصول الدين وأركان الإيمان، وما يجب على المكلف قصده من الفقه الأكبر قبل خوضه غمار الفقه الأصغر.

- (المقوِّم المنهجي): وهو ما يورده بعضُهم من مسائل أصول الفقه وقواعد الاستدلال، ومراتب الترجيح والاختيار في المذهب، ونحو ذلك مما يضبط منهج النظر في المسائل الفقهية.

- (المقوِّم التاريخي): مثل ما يترجم الفقيه لإمامه، ويذكر أعلام المذهب، ويدل على أشهر التصانيف، ويصف حال العلوم في زمنه.

- (المقوِّم السلوكي): وهذا كالتنبيه على فضل العلم عامةً والفقه خاصةً، وآداب العالم والمتعلم.

وهذا المعنى يلتقي مع ما قصد إليه ابن الجوزي في صيد الخاطر لما ذكر ثمرةَ الفقه، فقال: (ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإنَّ أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة)، ثم أشار إلى أن الفقيه لا ينبغي له أن يكون أجنبياً عن العلوم، بل لا بدَّ أن يأخذ من كلِّ علمٍ منها بحظٍّ ثمَّ يتوفَّر على الفقه[3]، وهذا -كما ترى- ليس كلامَ فقيهٍ محض، فإن محل أبا الفرج من التفسير والحديث والتاريخ بالموضع الذي لا يخفى.

وأشير هنا إلى أن القول في تصانيف الفقهاء -ومقدِّمات مدوناتهم على وجه الخصوص- يجري مجرى القول في تاريخ التصنيف الفقهي، وليس فضلةً من العلم، فإنَّه لا بدَّ لأمرٍ توارد عليه العلماءُ في شتى الفنون أن يكون عظيمَ النفع، وهذا من مقتضى حُسن الظن بهم، (ومن نظر في التصانيف الموضوعة في جميع أفانين العلم لم يكد يقع على كتابٍ خالٍ من مقدمةٍ يتطرَّق منها إلى ما بعدها، ويرتقي عليها إلى ما يتلوها)، ولذلك قالوا في بيان مقدمة الكتاب: (ما يتوقَّف عليه الشروعُ على بصيرة)، وسمَّى الشاطبيُّ مقدماتِ كتابه (تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب)[4]، فكيف إذا كان أولئك من أهل الفقه الذي هو أوسعُ العلومِ تنظيراً وتحريرا، وأوفاها بسطاً وتقريرا؟

وهذا النفع الذي نصف به (مقدمات المدوَّنات الفقهية) يقع على أوجه كثيرة تهمُّ الفقيه كما سبق في المقوِّمات الأربع، ثم إن منها منافعَ خاصةً في دراسة الفقه قد يُغفَل عنها، وهي من أولى ما ينبغي للمتفقه الاعتناءُ به، منها[5]:

- ضبطُ الاصطلاح الفقهي الذي يتحصَّل به ضبطُ الأقوال وتحقيقُ نسبتِها.

فإنَّ الاصطلاحات تختلف في المذاهب من عصر إلى عصر، وتفترق من كتابٍ إلى آخر، ولمَّا ذكر المرداوي في مقدمة «الإنصاف» بعض اصطلاحات المتقدمين كأبي بكرٍ وابن أبي موسى، قال: (والمصطلحُ الآن على خلافه)[6]، ومن أمثلة ذلك: مصطلح (الشيخ) بإطلاقه عند الحنابلة، فإنك لا تجده في «الشرح الكبير» ولا «الفروع» ونحوهما إلا مصروفاً للشيخ الموفق أبي محمد ابن قدامة، أمَّا صاحب «الإقناع» ومن تبعه فإنهم يصرفونه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية، كما قال الحجاوي في مقدمة الإقناع: (ومرادي بالشيخ شيخُ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد ابن تيمية)[7].

- الاطلاعُ على شرط المصنِّف وإطلاقاته، والخلوصُ إلى المعنى الذي قصده بأيسر سبيل، وحُسنُ محاكمته إلى معانيه دون تحميل الكلام ما لا يحتمل.

وقد بسط متأخرو المالكية الكلام عند قول خليل في مقدمة مختصره: (وأعتبِرُ من المفاهيم مفهومَ الشرط فقط)، واتخذوا قولَه هذا جُنَّةً للدفاع عنه في مواضعَ نُسِب إلى الغلطِ فيها، كما قال الخرشيُّ في موضعٍ اعتُرض على الماتن فيه: (مفهومُ كلام المصنف هنا مفهومُ موافقة، لأنَّ (مَن) في كلامه موصولة لا شرطية، وهو لا يعتبر غير مفهوم الشرط، وحينئذ فيوافق ظاهر كلامهم)[8]، وصنع هذا غيرُ الخرشي في مواضع عديدة، وإن كان المستقرُّ عند الشرَّاح أن خليلاً اعتبر مفهوم الشرط وما هو أولى منه بالحكم، ومن تتبَّع كلامه وجده يعتبر مفهوم الغاية والحصر والاستثناء، والموافقة من باب أولى[9].

وأمَّا اختلالُ الحكم بمفهوم الشرط في مواضعَ من المختصر، فطريقةُ بهرام أن اعتبارَه أغلبيٌّ ليس بمطرد، وطريقة الحطاب أنه أراد باعتبار مفهوم الشرط دون غيره تنزيلَه منزلة المنطوق من انصراف القيود والمفاهيم إليه، وعلى هذه الطريقة مشى المتأخرون، وليس تحقيقُ هذا من شأن مقالتنا هذه[10].

- معرفةُ مصادر المؤلف في نقله وعزوه وتقريره، وإحكامُ موارده التي رجع إليها في تصنيف كتابه.

ومن طالع مقدمة زروق لـ«شرح الرسالة» استبانَ له كيف يفصِّل بعض الفقهاء مواردَهم في مقدمة الكتاب، وهذا المعنى من أهم ما ينبغي أن يضبطه المتفقه؛ لما يكثر فيه من الغلط والوهم والاشتباه.

ومما يبين أهمية ذلك: أن النووي في مقدمة «روضة الطالبين» ذكر اعتماده على «شرح الوجيز» للرافعي، وأن كتابه كالاختصار له، ثمَّ إن النووي وقعت له بعضُ الأوهام في كتابه، فنسَب إلى الرافعي ما ليس من قوله، وتلقَّفها عن النووي بعضُ من لم يحقِّق، وكان مِن أجَلِّ من نبَّه على تلك الأوهام الإسنويُّ في «المهمات»، كما تراه مثلاً في مسألة (وقوف المغمى عليه بعرفة)، وفيها يقول الإسنوي منبِّها: (والذي نقله في «الروضة» عن الرافعي من صحة وقوف المغمى عليه سهوٌ؛ فإن المذكور فيه أنه لا يصح… ونقله عنه أيضاً في «شرح المهذب» ثم ردَّ عليه فيه أيضا، وسببُه ما تقدَّم مرات أن «الروضة» لخَّصها قبل الشروع في «شرح المهذب»، فكان ينقل عن الرافعي مما لخصه فيها من كلامه، معتقداً عدم تغييره، ووقع ابنُ الرفعة أيضاً في هذا الغلط، وكأنه اعتمد على «الروضة» في النقل عن الرافعي، كما تعمده كثيرٌ من الطلبة)[11]!

وهذا الغلطُ -كما ترى- إنما وقع من ترك الرجوع إلى الأصل، والاكتفاء بالنظر في المختصر، وسبيلُ اجتناب هذا الخطأ: النظرُ في الأصل نفسه، وسبيلُ معرفة الأصل غالباً: الاطلاع على مقدمة الكتاب.

فهذه بعض الفوائد التي تُنال من (مقدِّمات المدوَّنات الفقهية) وتدل على أهميتها وتنبئ عن مكانتها ومنزلتها، ونحن وإن وصفناها بذلك إلا أن شأنَها شأنُ ما يقال في غيرها من التراتيب العلمية التي تستوجب الوقوفَ من غير إطالة عندها، وتستدعي الإقبالَ من غير انقطاعٍ لها، وسبيلُها أن تكون حاملةً على الأخذ بشريف العلمِ وغايته، ومعينةً على التوجُّه إليه بالاعتناء والنظر والتدقيق والتحقيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المواعظ والاعتبار، للمقريزي (1/9).

[2] انظر: أبجد العلوم، لصديق خان (58)، والبحث العلمي (أساسياته النظرية، وممارسته العملية)، لرجاء دويدري (431)، وقد صُنِّفَت كتبٌ كثيرةٌ تدرس منهج (مقدمات الكتب) في التراث الإسلامي، وتسلط الضوء عليها، وأكثر من اهتمَّ بهذا أساتذةُ المغرب تحت اسم: (الخطاب المقدماتي).

[3] صيد الخاطر، لابن الجوزي (177).

[4] انظر: المواد والبيان، لعلي الكاتب (86)، والكليات اللغوية، للكفوي (870)، والموافقات، للشاطبي (1/10).

[5] وليست هذه المنافع -غالباً- مقصورة على الفقه، بل ترد في فنون كثيرة، وقد أشار إلى فكرتها وأصلها جماعة ممن صنف في (الخطاب المقدماتي)، ومن أجود ما كُتب في ذلك -في عموم الفنون-: هاجس الإبداع في التراث، للأستاذ عباس أرحيلة، ومن أجود ما كُتب -في خصوص الفنون-: الفوائد الندية من المقدمات الأصولية، للدكتور رائد العصيمي.

[6] الإنصاف -مع المقنع والشرح الكبير- (1/9).

[7] الإقناع وشرحه (1/20).

[8] شرح الخرشي بحاشية العدوي (2/251). وانظر: حاشية البناني على الزرقاني (4/380)، ومنح الجليل (4/321).

[9] انظر: مواهب الجليل (1/38).

[10] انظر: مواهب الجليل (1/38)، ومنح الجليل (1/25)، وشرح الخرشي (1/45)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/24)، وقال الحطابي في هذه الطريقة: (وإذا حُمل على هذا انحلَّت به معضلات كثيرة)، إلا أن طريقته -وإن كانت هي المعتمدة عندهم- تُشبِه الفرار من إلزام الماتن بشرطه، فنزحوا إلى تأويل كلامه في اعتبار المفهوم؛ ليسلم كلام الماتن من التناقض والخلل. وطريقةُ بهرام أولى، وهي خالية من التكلف، وبلغني أن طريقة بهرام هي المعتمدة في الدرس الفقهي بشنقيط.

[11] المهمات، للإسنوي (4/353).

مقدِّمات المدوّنات الفقهية (إطلالة على تاريخ التصنيف الفقهي من كثَب) قراءة المزيد »

بداية المجتهد لابن رشد بين الحضور والتأثير

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

صدَّر بعض الباحثين ورقتَه -بعد الحمدلة والصلاة- بقوله: (فقد نال كتاب «بداية المجتهد» لابن رشد شهرةً علميَّة قديماً وحديثا، ومن الجدير بالذكر أن الكتاب لم يشتهر عند المسلمين فحسب، بل ذاع صيته عند غير المسلمين أيضا، ويدل على ذلك ترجمة الكتاب إلى لغات أجنبية عديدة، مما يبين الاهتمام البالغ الذي حظِيَ به الكتاب) ، ثم أخذ الباحث ينقل عن دراسات غربية متعددة تؤيد ما ذكره، واستدل بذلك على (تأثير الكتاب العميق في الفقه الإسلامي)[1].

غير أن هذه الطريقة في الاستدلال تدعونا إلى التوقُّف قليلاً مع هذه الدعوى، فإنَّ فيها مقدِّمةً عدَّها الباحثُ مسلَّمة، ولا أظنُّها كذلك، وهي “أن كل ما احتفى به المستشرقون من تراث الإسلام، فهو مما احتفى به المسلمون قبل ذلك، وأن التراث الإسلامي الذي أثَّر تأثيراً عميقاً في السياق الفكري الغربي كان مؤثِّراً تأثيراً عميقاً في السياق الفكري الإسلامي، ولا شك”، ويكفي في تبيين فساد هذه المقدمة إبرازُها بهذا النحو الذي ذكرتُه.

على أن فساد المقدمة لا يلزم منه فساد النتيجة، فربما تركَّبت النتيجةُ من مقدمات أخرى صحيحة، ومقصود هذه الكلمة الوقوفُ على حقيقة دعوى التأثر العميق بالكتاب المذكور، أو على وجهٍ أخص (حضور كتاب «بداية المجتهد» في الدرس الفقهي).

وقبل ذلك أشير إلى منزلة أبي الوليد ابن رشد من الفقه[2]، فإنَّ معرفةَ منزلته مؤثِّرةٌ في الحكم على منزلة كتابه، وإذا نظرتَ في كتب التراجم وأخبار المالكية وسير الفقهاء بعد القرن الخامس، ووقفتَ على طرف من أخبار ابن رشد؛ لم تخطئ عينُك معالمَ الاحتفاء بمنزلته الفقهية، دع عنك منزلته في الطب والأصول والأدب والفلسفة، فقد قال بعض من ترجم له -كابن الأبار، والذهبي، والصفدي-: (كان يُفزَع إلى فتواه في الطب، كما يُفزَع إلى فتواه في الفقه)[3]، وقيلت هذه الكلمةُ قبل ذلك في الإمام المازري[4].

وهذه الكلمة المتكررة لا تقتصر على وصف ابن رشد بالفقه، بل أراد صاحبُها أن يبين مكانة ابن رشد في الطب، فقاس ذلك على مكانته في الفقه، وكأنَّما كانت منزلة ابن رشدٍ في الفقه من المسلَّمات، ولا عجب أن يكون ذلك، فقد وُصف بأنه قد (درس الفقه حتى برع فيه)، وصار (أوحد زمانه في علم الفقه والخلاف)، حتى قالوا في ترجمته: (الفقيه الحافظ المشهور)[5].

وعلى منزلة ابن رشد في الفقه، فإن كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ضعيفُ التأثير في الدرس الفقهي بعده فيما يظهر، ولا تكاد تجد نقلاً عنه قبل القرن العشرين، كما صرَّح بذلك متأخرو المالكية أنفسهم، وهم أعرف الناس بكتبهم وعلمائهم[6].

وإذا ما استنفدتَ جهدَك في البحث عمَّن نقل عن هذا الكتاب فلن تظفر إلا بسطرٍ يتيمٍ عند القرافي في «الفروق»[7]، وإجماعٍ متعقَّبٍ في «شرح زروق للرسالة»[8]، ومسألةٍ منتقضةٍ عند العراقي في «طرح التثريب»[9]، ونقلٍ أو اثنين في شروح مختصر خليل[10]!

وبقي حضورُ الكتاب في الدرس الفقهي باهتاً حتى القرن الماضي، فنبَت في الدرس الفقهي سريعاً كما ينبُت الخيزران، فنظمَ اتفاقاتِه بعضُ علماء المغرب في نظمٍ سمَّاه «دليل الرفاق على شمس الاتفاق»، وحشد صاحبُ «تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» نقولاتٍ من كتاب «بداية المجتهد» عام 1344هـ، وتقرَّر تدريسُه في جامعة القرويين بفاس عام 1349هـ من أجل تدريب الطلاب على الخلاف العالي، وأوصى به ابنُ باديس (1358هـ) في رسائله الإصلاحية ليكون من مقررات جامع الزيتونة، وخرَّج أحاديثه الغماريُ (1380هـ) في «الهداية»، وغير ذلك من مظاهر الاهتمام والاعتناء والاعتماد التي ما زالت في ازدياد، ولا تكاد تجد باحثًا في الفقه المقارن اليوم إلا ويعزو إليه من قريبٍ أو بعيد[11].

ولعل هذا الظهور السريع يقدح في الذهن تساؤلاً -هو محلُّ بحثنا-: أين حضورُ كتاب «بداية المجتهد» في الدرس الفقهي لسبعة قرون خلت؟ ولمَ لا نجد الفقهاء -المالكية من باب أولى- يكثِرون من النقل عنه؟

ولا شك أننا لن نجيب بغفلة المتقدِّمين عن هذا الكتاب وقلَّة معرفتهم به وخلوِّ اطلاعهم عليه، فلقد كان الكتاب مشهوراً عندهم، حتى إن كتب السير والتراجم تبدأ به قبل أي كتاب، فيقولون: (وله تصانيف منها: بداية المجتهد في الفقه…)[12].

وليس هذا وحسب، ولكنك ترى ثناءهم على طريقة الكتاب وحُسن صَنعته وسَبقِه في بابه، كما يقول ابن الأبار عن كتاب «بداية المجتهد»: (أعطى فيه أسباب الخلاف، وعلَّل، ووجَّه، فأفاد وأمتع، ولا يُعلم في فنه أنفع منه، ولا أحسن مساقا)! وحكاها بلفظها ابن فرحون[13].

وأما أبو العباس المقري فجاوز التصريح بهذا، وجعله من الكتب المعتمدة في الدرس المالكي، فقال في سياق ذكره لتراتيب التعليم في زمانهم: (وأما الفقه فالكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى بالإسكندرية: فكتاب «التهذيب» للبراذعي السرقسطي، وكتابُ «النهاية» لأبي الوليد ابن رشد كتابٌ جليلٌ معظَّم معتمدٌ عليه عند المالكيَّة، وكذلك كتاب «المنتقى» للباجي)[14].

ثمَّ إنَّ من المقولات المشهورة المتناقلة المتوارد عليها عند المالكيَّة قولَهم: (حذَّر الشيوخ من اتفاقات ابن رشد)[15].

وهذه العبارة لها معنىً ظاهر قريب، هو التثبُّت من الاتفاقات التي يذكرها ابن رشد والحذر من المسارعة في التسليم لها والتفريع عليها، ولكننا إذا أردنا أن نزيح ستارَ الظاهرِ عن العبارة ونتخلَّص إلى باطنها شيئاً ما؛ فسنجدها تحمل معانيَ مهمة، منها: أنَّهم عرَّضوا اتفاقات ابن رشد لمحكِّ النقد، وأجالوا عليها قلم الاختبار، وذلك دليلٌ على أنَّهم سبروا أبواب الكتاب وخبروها، وفتَّشوا في مسائله وتتبعوها!

ومنها: أنَّ ما سوى اتفاقات ابن رشد فلا يُحذَر منه، وإنما يُتلقى بالقبول، ولا فائدة إذن في التحذير من اتفاقاته إذا كان الكتابُ مطَّرحاً لا ذكرَ له، فإنَّما يحسُن التحذير مما تكثرُ مداولتُه ويتكرَّر الرجوعُ إليه.

وعلى ما مضى -من وصفهم الكتاب بالنفع والاعتماد، وإطلاقهم التحذير من اتفاقاته- فإننا نجزم بحضور الكتاب في السُلَّم الدرسي عند كثيرٍ من متفقِّهة المالكية، ولكن هذا يزيد المسألة غموضا ولا يحلها كما يبدو أول الأمر، فإذا كان الكتابُ بهذه المنزلة من النفع، وتلك المكانة من الاعتماد، فأين النقل عنه والاحتفاء به في الكتب من بعده، وهل يصح أن نسلبه الحضور في الدرس الفقهي لأجل هذا؟

ولعلَّنا في هذا المقام نفصل معنى (الحضور في الدرس الفقهي) إلى معنيين:

الأول: إقبال الطلبة عليه، ورسمه في سُلَّم الدراسة الفقهية، وذكره في مدارج التفقه. فعلى هذا المعنى يكون كتاب «بداية المجتهد» حاضرا، وعليه تُحمَل عبارات النفع والاستفادة والاعتماد.

الثاني: ظهورُ تأثيره في الكتب بعده، بالنقل عنه، والعزو إليه، والاستفادة منه. وهذا ما لا نجده في كتاب «بداية المجتهد» كما صرَّح بذلك بعض المالكية، وتقدَّم، وعلى هذا فلنا أن نصف الكتاب بالغياب، ونتساءل عن سرِّ ذلك، وهو الذي أسعى إلى كشف سببه في كلمتي هذه.

ولعلَّ غياب كتاب «بداية المجتهد» عن الحضور في التصانيف الفقهية بعده يرجع إلى عدة أسباب:

السبب الأول: الحال العلمية التي صُنِّف فيها كتاب «بداية المجتهد»؛ وأثر الأحوال السياسيَّة.

فإنَّ من المشهور أن أبا الوليد ابن رشد استظلَّ في حياته بشجرة (دولة الموحِّدين515-667هـ)، وقرَّبه أمراء الدولة وأكرموه، وحثُّوه على التصنيف واستكتبوه، وولَّوه القضاء، وجعلوه طبيبَ القصر، حتى نُسِب إليهم فكان يُقال: ابن رشد من علماء دولة الموحدين، ولم يزل عندهم في حظوةٍ حتى تغير عليه يعقوب المنصور آخر عمره.

وكانت الأحوالُ العلميَّة آنذاك تدعو إلى الاجتهاد في الفروع، وتنبذ التقليد والجمود، وتنادي بالأخذ من الكتاب والسنة دون ما سواهما من كتب الفقهاء، وكتب أول أمراء دولة الموحدين (يردُّ الناس إلى قراءة الحديث واستنباط الأحكام منه، وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة)، وبلغ الأمرُ أكثر من ذلك، فحذَّروا الناس من النظر في «المدونة» وغيرها من كتب الفقهاء، وأمروا بتحريق كتب الفروع، وحملوا الناسَ على مذهب الظاهر، ورفعوا على من خالفهم في أمرهم السيف، وكأنَّما كانت ردَّةَ فعل معاكسة لدولة المرابطين قبلهم التي (لم يكن يحظى عند أمرائها إلا من عَلِم عِلْم فروع مذهب الإمام مالك)[16].

فلمَّا كانت الحالُ كذلك، وتولَّى أبو الوليد ابن رشد القضاء، وطُلِبَ منه كتابٌ في الفروع يضبط أمر القضاة؛ لم يكن صالحاً إلا أن يكتب كتاباً على تلك الطريقة في الاجتهاد، والنظر إلى الدليل، والاستدلال بالكتاب والسنة، وبيان منازع العلماء وأسباب الخلاف ومؤثرات النظر، وهذا من فقهه رحمه الله.

فلمَّا تولَّت دولة الموحدين بأمرائها؛ رجع فقهاء المالكية إلى فروعهم بأشدَّ مما كانوا عليه، وأملوا المدونة من حفظهم في نسخ كثيرة، وأعرضوا عمَّا كان يُقال من دعوى الاجتهاد وترك الفروع ونبذ التقليد؛ فانخفضت مكانةُ كلِّ كتابٍ كان شأنه ذلك، ومنها: كتاب «بداية المجتهد» لأبي الوليد ابن رشد.

فإن قيل: قد تقدَّم أن كتاب ابن رشدٍ من الكتب المعتمدة في تدريس الطلبة، فكيف تقول بانخفاض مكانته؟ فالجواب: أنه كان من الكتب المعتمدة في تدريس (علم الخلاف) ومعرفة (مؤثرات النظر) التي ينال بها الطالب الملكة الفقهية، لا أنَّه من الكتب المعتمدة في دراسة الفروع بالنسبة والعزو والإشارة، وعلى هذا تحمل عباراتهم المتقدمة من قولهم (لا يُعلم في فنه أنفع منه) أي: في علم الخلاف والتدريب عليه، كما قال بعض من عبَّر عن هذا المعنى: (ومن الكتب التي تعين على الاجتهاد أحكامُ ابن عربي، وأحكام الجصاص الحنفي، وبداية المجتهد لابن رشد…)[17].

وبهذا ينحلُّ الإشكال من توارد عبارات الثناء عليه في فنِّه، مع أننا نلمس غيابه في التصانيف الفقهية بعده، وقد فصَّلتُ هذا بالتفريق بين مقامَي الدرس الفقهي قريبا، وقد يُقال في اختصار الجواب هنا: أن هذا الكتاب للتفقُّه لا للفقه، وبحثُنا إنَّما هو في الفقه.

السبب الثاني: ضمور حاجة الدرس الفقهي -آنذاك- لكتاب «بداية المجتهد».

وهذا سببٌ غير الأول، وإن كان له به اتصال ظاهر، وأعني به أن حاجة الدرس الفقهي -في الجملة- ذلك الوقت كانت متمثلةً في جمع فروع المذهب، وقياس الأشباه والنظائر، وتحقيق المعتمد من أقوال الأصحاب، وهذا كلُّه لا ينال من كتاب «بداية المجتهد»، وبيان ذلك أن كتاب «بداية المجتهد» في جملته لا يخرج عن أمور أربعة:

الأول: ذكر الفرع الفقهي المختلف فيه.

الثاني: عزو الأقوال المختلفة إلى أهلها من الأئمة الأربعة.

الثالث: الاستدلال للأقوال الفقهية على وجه الاختصار.

الرابع: ذكر منازع الأئمة في المسألة المعينة، وبيان مآخذ أقوالهم.

فأما الأمر الأول فليس «بداية المجتهد» محلَّاً له، وأكثر المختصرات تفي بما ذكره من فروع على الضِّعف من ذلك، وأمَّا الأمران الثاني والثالث فإنَّه صدَر بهما عن كتاب «الاستذكار» لأبي عمر ابن عبد البر، كما صرح ابنُ رشد بذلك فقال: (وأكثر ما عوَّلتُ فيما نقلتُه من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأنا قد أبحتُ لمن وقع من ذلك على وهمٍ لي أن يصلحه، والله المعين)[18]، فصار النقل عن «الاستذكار» أولى من النقل عمَّن صدر عن «الاستذكار»، ثمَّ إن كتاب ابن عبد البر أوفى بالأدلة وأجمع للمسائل بما لا يقارنه فيه كتابٌ مختصر.

وبقي الأمر الرابع، وهو الذي أجاد فيه ابن رشد وأفاد، ويُسمَّى (علم الخلاف) كما تقدَّم، فهذا يُستفاد من كتابه، غير أن الحاجة إليه لم تكن كالتي صارت إليه في القرنين المتأخرين، فلذلك انخفضت مكانته عند المتقدِّمين وارتفعت عند المتأخرين.

وهذان السببان أوفقُ ما يُعلَّل به في هذا الموطن، وربَّما يزاد عليهما سببٌ ثالث: وهو الصورة النمطية التي ألقت ظلالها على أبي الوليد ابن رشد، أو بعبارةٍ أوجز: سُمعة ابن رشد الفكريَّة.

وليس هذا السببُ حادثاً بعد ابن رشدٍ بوقت، بل أصابته معرَّةُ اشتغالِه بالفلسفة في حياتِه، فإن الفلسفة كانت علماً ممقوتاً مهجوراً في (دولة الموحدين)، وكان يتوجَّه إلى من يشتغل بها الذمُّ والأذى، فكيف بابن رشد الذي عُدَّ أشهرَ متفلسفة الإسلام، وكان أتبعَ الناس لأقوال أرسطو وذويه[19]، وصار هذا من أسباب محنته آخر حياته، حتى حكى بعض العلماء أنه وفد على البلاد فسأل عن ابن رشد، فقيل له: (إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب، لا يدخل إليه أحد؛ لأنه رُفِعت له أقوال رديَّة)، واشتدَّت وطأة تلك المحنة على ابن رشد وهو في شيبته حتى مات بداره محبوسا[20].

فلا يمتنع -وقد هُجِر في حياته- أن تُهجَر كتبُه عند بعض من لم يرتض طريقته، وقد أشار إلى هذا بعضُ المالكية من أهل الكلام، فقال: (وليُحترز من كلام ابن رشد الحفيد، فإن كلامه في المعتقد فاسد)[21]، وما زال الأمرُ كذلك حتى أظهر فلسفةَ ابن رشدٍ بعضُ المتأخرين وانتصر لها[22].

فهذه الكلمة قد تجيب عن السؤال المُلحِّ حول افتقادنا لكتاب «بداية المجتهد» في التراث الفقهي بإزاء إقبال المعاصرين عليه واحتفائهم به، وليس يدلُّ شيءٌ مما ذكرتُه على الحطِّ من مكانة الكتاب ولا الرفعة من قدرِه، فليس مقصدُ هذه الكلمة الموجزةِ تقويمَ كتاب «بداية المجتهد»، وإنما محاولة الجواب عن السؤال الماضي، وأرجو أن يكون فيها سدادٌ من عِوَز، وإن لم تكن ريَّاً فإنَّها تغمُّر، والله الموفق.

__________________________

[1] انظر: مقدمة بحث «منهج ابن رشد في عرض الآراء الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، لقاسم إدريسي، جامعة ابن طفيل، المغرب. وهذه الطريقة مسلوكة عند كثير من الباحثين والكتاب، يجعلون احتفاء المستشرقين بالكتاب المعيَّن أو المسألة المعيَّنة أو العالم المعيَّن فرعاً عن احتفاء المسلمين بها، وليس بسديد.

[2] حيث أطلقتُ ابن رشد في هذه الكلمة فمرادي به: ابن رشد الحفيد (595ه).

[3] انظر: التكملة (2/74)، وسير أعلام النبلاء (15/426)، والوافي بالوفيات (2/82)، والديباج المذهب (2/258).

[4] انظر: الغنية في شيوخ القاضي عياض (65).

[5] انظر: عيون الأنباء، لابن أبي أصيبعة (530)، وبغية الملتمس، للضبي (44)، والوافي بالوفيات، للصفدي (2/82)، وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية، للغماري (1/25) فقد استفدتُ منه. غير أن بعض من غالى في الرد والوضع من ابن رشد أنكر مكانته في الفقه، ونسبه إلى الجهل به، وهذا يخالف ما ذكره جمهور من ترجم له. انظر: الذيل والتكملة (6/25).

[6] انظر: (تهذيب المسالك للفندلاوي)، قسم الدراسة، لأحمد البوشيخي (1/274).

[7] انظر: الفروق (3/263).

[8] انظر: شرح زروق على الرسالة (1/450).

[9] انظر: طرح التثريب (2/11).

[10] انظر: مواهب الجليل (3/63)، والخرشي (2/18)، وقد نقل عن ابن رشد الصنعانيُّ في سبل السلام مرارا، وانظر: (تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد)، لمحمد بولوز، فإنه كتاب نفيس، وذكر في صدره آثار ابن رشد الفقهية والأصولية والفلسفية.

[11] انظر: تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد (69-71)، وآثار ابن باديس (3/183)، والهداية في تخريج أحاديث البداية (16-38)

[12] انظر: التكملة (2/74) لابن الأبار، ومن بعده -كالذهبي وابن فرحون- يصدرون عنه. انظر: سير أعلام النبلاء (15/426)، والديباج المذهب (2/258).

[13] انظر: الحاشية السابقة.

[14] انظر: نفح الطيب، للمقري (3/180).

[15] هذه الكلمة مشهورة في سياق أطول من هذا، ولا أحصي كتب المالكية التي نقلتها ونبهت عليها، منها: قواعد المقري (القاعدة 121)، وشرح زروق على الرسالة (1/138)، ومواهب الجليل للحطابي (1/40)، وشرح الزرقاني على خليل بحاشية البناني (3/225)، وفتح العلي المالك لعليش (1/79)، ولوامع الدرر للمجلسي (1/189)، وغيرها.

[16] انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، للمراكشي (131)، (202)، والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، للناصري (2/125).

[17] انظر: الفكر السامي، للحجوي (2/442).

[18] انظر: بداية المجتهد (1/95).

[19] انظر: منهاج السنة النبوية (1/356)، وبيان تلبيس الجهمية (1/403)، ودرء تعارض العقل والنقل (10/82)، كلها لابن تيمية. ومع هذا قد نبَّه ابنُ تيمية على أن ابن رشد مِن أقرب من تفلسف من أهل الإسلام إلى الإسلام، وأنه لم يسلك طريق الملحدين النفاة، وليس هذا محل تحرير اعتقاد ابن رشد. وانظر: ابن رشد والرشدية، لإرنست رينان (53).

[20] انظر: سير أعلام النبلاء (15/427)، والوافي بالوفيات (2/82)، ونفح الطيب (3/186).

[21] هو أبو علي السكوني (717ه)، نقله عنه الرملي في فتاواه (4/265).

[22] أعني احتفاء محمد عبده بها في بداية النهضة الحديثة أوائلَ القرن العشرين. انظر: ابن رشد، للعقاد (57)، وبالرجوع إلى هذا المصدر وغيره مما تقدَّم يتبين فساد النقل الذي صدَّرتُ به كلمتي هذه، فإن سبب احتفاء المستشرقين بكتاب (بداية المجتهد) أنه كتابٌ لابن رشد، لا أنه كتابٌ مهمٌ في الفقه، فقد كانوا لابن رشدٍ (أتبَعَ من تولب)!

بداية المجتهد لابن رشد بين الحضور والتأثير قراءة المزيد »

دراسة الظواهر التاريخية في العلوم: من الرصد إلى القراءة – الفقه الإسلامي أنموذجًا –

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإننا عندما ننظر في الدراسات التاريخية للعلوم نلحظ فيها اهتماماً بتفقد الظواهر في العلم محلَّ الدراسة. ويحدث كثيراً أن تقع هذه الدراسات في إشكالات في طرق التعاطي مع هذه الظواهر والتعامل معها، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج تجانب الصواب، قد تبقى مسلمة لمدة لا يستهان بها لدى الباحثين في تاريخ العلم، وحتى الوقت الذي يأتي فيه من يصحح المفهوم الخطأ إذا بالنتيجة قد بلغت أعالي البحار، وربما تجاوزت أهل الاختصاص إلى غيرهم، فيتسع الخرق على الراقع.

وفي سبيل تطوير مقاربة منهجية في هذا الصدد فإننا يمكن أن نقسم الكلام في دراسة الظواهر التاريخية إلى مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى: رصد الظاهرة (أو ملاحظتها أو الكشف عنها).

المرحلة الثانية: قراءة الظاهرة (أو الموقف منها).

وهذه القسمة قد لا تكون مستأنفة الوضع، بل هي مسلمة بيِّنة بنفسها عند التحقيق كما سيأتي شرحه، لكن (كم من بيِّن لا يُعتنَى به؛ ثم تعثُر فيه الأئمة عند مُغَافَصةِ الأسئلة!)، كما يقول أبو المعالي الجويني(1)، وربما يقر في نفس الناظر المعنى العام لأصل عتيد، لكنه لا يلتزم استصحابه عند التطبيق.

ولنتناول هاتين المرحلتين بالشرح والبيان.

دراسة الظواهر التاريخية في العلوم: من الرصد إلى القراءة – الفقه الإسلامي أنموذجًا – قراءة المزيد »

منصت الكتب والعشرة ملايين

في حصة العلوم على مقاعد المدرسة كان الأستاذ يعلمنا بأن الضوء أسرع من الصوت.. وكان مثال البرق والرعد راسخًا في أذاهننا.. واليوم في زمن سرعة الانترنت، نسأل السؤال بعيدًا عن النظريات الفيزيائية ليكون أيهما أسرع الصوت أم الصورة؟

يشهد “البودكاست” اليوم انتشاراً كبيرًا، حتى ذكّرنا بزمن قديم (زمن الراديو) فمن الذي كان يصدّق أن ثورة الصوت تعود من جديد بعد التلفاز؟ ..

تسعى شركة نديم في مواكبة الوسائل الموصلة للمعرفة، فبعد أن أسست مبادرة “منصت” قبل قرابة ٤ سنوات، تلاها بودكاست “تناص“. و ها هي من جديد أعلنت يوم الأحد الموافق ٢٥ من ذي الحجة انطلاق مسار جديد في منصت و ضمن (نديم القارئ) و يحمل اسم “منصت الكتب”.

مبادرة “منصت الكتب” فكرتها في اسمها حيث أنها مخصصة في الإنصات للكتب الصوتية والمراجعات في مجالات منوّعة، وتضيف المبادرة قيمة بتيسير السماع للكتب الصوتية عن طريق الجداول المنظّمة للمتابعة. وسيكون التذكير اليومي عبر قناة في التلجرام تحمل اسمها

أطلقت المبادرة إعلان الرفّ الأول (دوحة) والذي بدأ غرة محرم للعام الهجري ١٤٤٤ ويطمح الفريق لالتحاق أعداد كبيرة لمنصت الكتب.. تطلعات كبيرة لشركة نديم في توظيف الوسائل ومواكبتها فيما يخدم العلم والمعرفة بعون الله.

وفي الوقت نفسه نشرت مبادرة منصت تقرير لحصاد أربعة أعوام منذ تأسيس المبادرة والذي رصدت فيه أكثر من 10 ملايين استماع في جميع المنصات الصوتية، كان لمنصة البودكاست أعلى نسبة بين المنصات، حيث بلغت أكثر من 6 ملايين في مرات الإنصات، وبلغ مجموع الإنصات لأكثر من 5 ملايين للعام الهجري 1443هـ فقط، وقد زاد الإنتاج الحصري فبلغ في هذا العام فقط 12 سلسلة من 10 ضيوف.

منصت الكتب والعشرة ملايين قراءة المزيد »

في مديح قوائم الكتب

«إن من سينتخب من فوضى قوائمنا الحديثة “أسوء مئة كتاب”

سيسدي لجيل الشباب معروفًا حقيقيًا ودائمًا»

(أوسكار وايلد ت1900م)

(1)

وُلِد الشيخ العلّامة موفق الدين عبداللطيف بن يوسف البغدادي (ت629هـ) رحمه الله بدار جدّه في بغداد، واشتغل بحفظ القرآن في صغره ورواية الحديث، ودرس العربية، ثم اتسع طلبه لعلوم الشريعة فنظر في الفقه وعلوم القرآن وغيرها، وعلى عادة أهل العلم في ذلك الزمان فارق بغداد طلبًا للشيوخ والعلوم في غيرها من الحواضر، وكان قد هوي كتب الحكمة والفلسفة وكتب الأوائل والطبّ، فرحل إلى الموصل، ثم دخل الشام، ثم مصر، وفيها لقي الأستاذ موفق الدين أبو القاسم مكي بن عثمان الشافعي (ت615هـ) وكان من أهل النظر في الفلسفة، فباحثه البغدادي وذاكَرَه، وكان أبو القاسم أخبر منه بهذا الفن، فطفق يدلّه على الكتب المهمة، ويأتيه ببعضها، ويوقفه على النصوص، فيكتب البغدادي منها، ويشتري بعضها، حتى تبصّر وزاد علمه بكلام الفلاسفة ودرجاتهم، وقد فرح البغدادي بصحبة هذا الأستاذ، وأفصح عن شديد انتفاعه بدلالته وحسن تبصيره، وكتب:

«أقل منافع الأستاذ الفاضل أن يدلّ على الكتاب الصالح والطريق الصحيح، وهذا من إرشاده أعظم شيء مع قلته وخفّة مؤونته، فلو قال لك الأستاذ: “اشتغل بهذا الكتاب وارفض هذا الكتاب”؛ فقد أفادك فائدة جليلة، ونبّهك على فضيلة استحق بها منك الشكر على الأبد، وبهذا المقدار يستحق رئاسة الأستاذية، ويوجب عليك حقّ التلمذة، وتصير من أتباعه، ولو لم يفدك في الكتاب شيئًا أصلًا سوى الدلالة عليه؛ لكفى ذلك شرفًا، وحقًا واجبًا».

وتزداد الحاجة إلى هذه الدلالة على “الكتاب الصالح” مع التغيرات الكثيرة التي نعايشها في هذا الزمان المتأخر، فلم تكن الكتب حين دوّن البغدادي تجربته بالكثرة الكاثرة التي نشاهدها في هذا الوقت، ولا كانت متاحة لعموم الناس بشتى طبقاتهم بأدنى جهد في الغالب كما نرى، حيث تفاقمت المعارف في كل العلوم والفنون حتى أوشكت أن تغرق المتعلّم والباحث، بل فعلت والقوارب شحيحة. ويزيد الأمر شدةً تعذّر عثور الطالب في هذا الزمن على شيخٍ يوقفه على دقائق العلوم في دهاليز الكتب، وأستاذٍ يدلّه دلالة خاصة إلى مظانّ المعرفة الصالحة، فقد تبدّلت أنظمة التعلّم ومناهجه، وتغيّرت طرائق الترقي في النظر العلمي، وأساليب تكوين المعارف وبنائها، وهذا وذاك مما يقوّي الحاجة لقوائم الكتب، وتوصيات الخبراء العلمية في التآليف والمؤلفين. بل إن التوصيات المشوّقة والقوائم المميّزة تحفّز المتابع على القراءة (رصدت بعض التقارير تداعيات وسم شهير (BookTok#) على موقع تيك توك (TikTok) مخصص للتوصية بالكتب، حيث شوهد أكثر من 64 مليار مشاهدة حول العالم حتى لحظة كتابة هذا المقال، والذي كان له أثر في زيادة مبيعات الكتب في بريطانيا وأمريكا).

(2)

تختصر توصيات الكتب والقوائم المختصة الطريق على الراغب، وتحميه من الإحباط الذي يواجهه كثير ممن يغامر في غابة العلوم بلا خارطة، حين يكتشف ضخامة الكتب المتاحة، وضآلة إمكاناته في قراءتها، ماديًا أو زمنيًا، فأنت تحتاج إلى مال قارون وعمر نوح -كما قال بعض الأساتذة- حتى يتسنى لك الإلمام بمطالعة ما يستحق من الكتب والعلوم، إلا أن التوصيات والقوائم الحكيمة تخبرك أن أصول العلوم والكتب الجليلة في كثير من العلوم –إذا دقّقت النظر- قليلة، وهذا يصدق أيضًا على الفنون والآداب؛ فيرى الروائي الأمريكي هنري ميلر (ت1980م) مثلًا أن الكتب الفريدة في الأدب كله ربما لا تصل إلى خمسين كتابًا، برغم ضخامة الأكوام الهائلة من كتب الأدب التي تقف في طوابير متزاحمة على أرفف المكتبات، ولكن هذا لا يعني أنها تكفي لتكوين العقل وبناء الملكة وتوسعة الاطلاع، فهو يعتقد أن قراءة «عشرين ألف أو ثلاثين ألف كتاب رقم معتدل جدًا بالنسبة إلى شخص مثقف في زماننا».

كما أن التوصيات والقوائم تسهم في تنظيم ذهن الناظر، فلا يقدم على تبديد زمانه فيما لا ينتفع به، ولا يفسد خواطره –في أوائل بحثه- بمصاعب نظرية ودقائق علمية لا يحتاج إليها، قال برنارد شو (ت1950م) مرةً أن بعض الكتب لا ينبغي قراءتها إلا بعد أن يتجاوز المرء الخمسين من عمره. وبغض النظر عن دقة ذلك؛ إلا أن هناك نوعًا من التصانيف لا ينتفع بها إلا الخبير في العلم والحياة.

ثم إن التنافس بين دور النشر وأشكال التسويق المختلفة للكتب، وظاهرة الكتب “الأكثر مبيعًا” تضع في طريق القارئ نماذجًا ركيكة من المعارف الاستهلاكية، وتفسد ذوق الناظر بالرائج المبتذل، ومن غير توصيات موضوعية وقوائم مختصّة يصعب تفادي الوقوع في أسْر الغثاء المتاح والمتوفر في واجهة المكتبات التجارية.

(3)

تواجه القوائم والتوصيات الكتبية في واقعنا العلمي نقدًا واستنكارًا من البعض، إما لأنها تنطوي على شكل من أشكال “الوصاية” والتنميط، وأن القراءة الحقّة هي التي تنطلق من أسئلة الذات، وتلاحق إجاباتها بين السطور ووسط الهوامش وخلف العناوين التي يفضي بعضها إلى بعض بفضل التتبّع الذاتي الجادّ، أو لعدم أهلية أصحابها، أو لكونها تقلّص من فرص التمتع بـ”لذّة” الاكتشاف الذاتي، و”دهشة” الكتب المغمورة والممتعة، كما أوصت فرجينيا وولف (ت1941م) بذلك، حين كتبت في جملة متطرّفة: «فيما يتعلق بالقراءة؛ فإن النصيحة الوحيدة حقًا التي يمكن أن يسديها شخص لآخر هي إياك أن تأخذ بنصيحة أحد!».

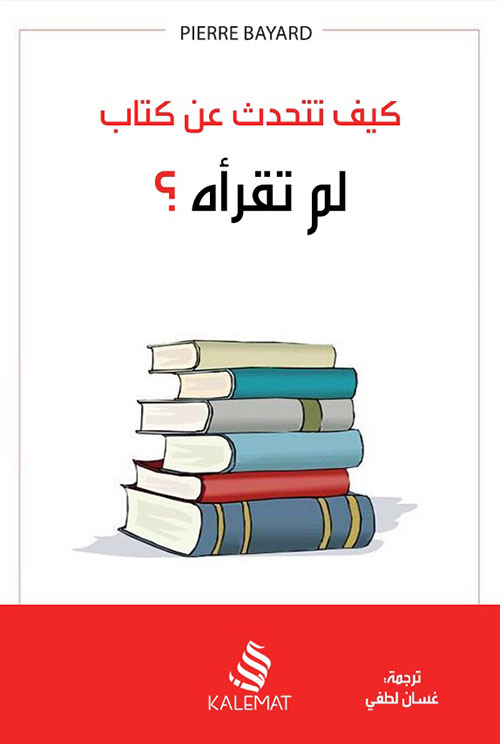

فهذه ثلاث مبررات ثقافية وأيديولوجية وجمالية لا ترحّب بالقوائم، ولستُ مهتمًا هنا بخوض جدل بشأنها، ففي تضاعيفها مزيجًا من الصواب والخطأ، فانتشار القوائم من عموم القرّاء غير المختصين، و”دمقرطة” تقويم الكتب في عصر الشبكات المفتوحة؛ أنتجت –بلا ريب- ألوانًا من الابتذال والإسفاف وغلبة السوقية الذوقية، بل إن التوصيات ذاتها تحوّلت –أحيانًا- إلى “استعراض” ثقافي حتى بين المتخصصين، فالنفاق –كما يعبّر الكاتب الفرنسي بيير بيارد في كتابه “كيف تتحدث عن كتب لم تقرأها”- شائع بين المتخصصين فيما يتعلق بالقراءة، حيث يوصي البعض بكتب لا يعرف منها إلا العنوان، ولذا أؤيد رأي من يطالب بإنشاء قائمة تضم أسوء الكتب في القوائم المتداولة، كما في الاقتباس الافتتاحي.

والعلم -في حقيقته- ليس هو المعلومة المفردة، بل هو حسن الإدراك لموضعها بين المعارف، والبصر بِصِلات الكتب فيما بينها، وموقع الناظر منها، ومن غير هذه المعرفة لا يمكن للمرء أن يوصي بكتب لا يفقه موقعها ولا موقعه منها، فيبالغ في الضئيل، ويجهل الجليل، ويعكس البوصلة.

كما أن تداول قوائم معينة أو توصيات دون غيرها –لا سيما في الفنون والأدب- يحجب النور عن كتب أخرى، ربما تكون أهمّ وأمتع. ومع كل ذلك فالحقيقة أن هذا النقد لا يقلل البتّة من الأهمية القصوى للقوائم المختصّة، بل يؤكدها، فمن غير خريطة خبير –أوليّة على الأقل- لن يجاوز المرء العتبة، وسيظلّ أسيرًا لأنصاف المثقفين وللرائج الركيك، ولن يتمكّن بسهولة من اكتشاف جماليات لم يتطوّر حسّه بعدُ لتذوّقها.

(4)

وأكثر التوصيات المتداولة شديدة العموم، وتصطبغ بطابع الذوقية الشخصية، ويقلّ فيها القوائم والتوصيات المختصة، وأملي أن أرى يومًا موقعًا خاصًا أو مساحة هنا أو هناك تضم قوائم مختصة في العلوم المختلفة، إما على التدرج المعهود في تلقّي المعرفة، فقائمة للمبتدئ والمتوسط والمتوسع، وإما بحسب الموضوعات، كقائمة تختص بكتب الجنايات أو العقوبات في مذهب أو قانون معتمد، وأخرى بالحروب العالمية، وقائمة تسرد أهم الكتب في تواريخ الرأسمالية وتطوراتها، وما شابه ذلك، وإما بحسب التاريخ والحقب، كقائمة تضم أهم الكتب في فقه الحنفية في القرن العاشر، وثانية في أشعار القرون الثلاثة الأولى، وأخرى تقترح أبرز كتب التاريخ في القرن السابع أو الثامن الهجري، ورابعة تفيد ألمع كتب الأدب الفرنسي في العصر الوسيط، وهكذا. وهذه التوصيات وفقًا لهذه التصنيفات كثيرة في بعض اللغات كالإنجليزية، وهي مفيدة غاية الإفادة، ولا يعرف فضلها إلا من جرّب وكابد المفاوز القاحلة في المعارف غير المطروقة.

وأضيف كلمة صغيرة هنا، وهي أن التوصيات –كما تعرف- ليست الطريق الوحيد إلى المعرفة المهمة، فالعلم أوسع من ذلك، والطرق إلى الفنون أشمل بلا ريب، و«إن ملاحظة عابرة من صديق، وحاشية، ومرض، ومنعطفات غريبة للذاكرة، وألف شيء وشيء؛ يمكن أن تدفع المرء للسعي وراء كتاب»، ويكون هذا الكتاب أنفع لصاحبه وأمتع لذهنه من توصيات كثيرة.

(5)

وهذه العلوم التي تقود إليها التوصيات ينبغي أن تخدم غاية الإنسان من وجوده، وأمله الأقصى من حياته، ومن غير العناية بذلك لا تزيد الكتب العالمَ إلا ظلمةً، ولا تكون نورًا إلا إذا أنار القلب بحسن القصد وإخلاص الطلب أولًا، فإذا صادف نور الكتب الصالحة نور القلب؛ ازداد وهجًا ولمع ابتهاجًا؛ «نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ»، وقد سأل أبو القاسم بن يوسف التجيبي المغربي الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية (ت728هـ) رحمه الله أن يوصيه بكتاب يكون عليه اعتماده في علم الحديث وفي علوم الشريعة، فأوصاه الشيخ بما رأى، ثم أشار إلى كثرة الكتب في التراث، وقال: «وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابًا؛ فمن نوّر الله قلبه هداه بما يبلّغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرةً وضلالًا».

في مديح قوائم الكتب قراءة المزيد »

الخلاصة الاستشراقية: مراجعة لكتاب الدراسات الاستشراقية، مقدمات ومقاربات

ضمن اهتمامي بنطاق العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي يندرج تخصصي التربوي تحته، أحاول بين الفينة والأخرى استكشاف مجالات معرفية أخرى إيمانًا مني بأهمية هذا الاطلاع خارج التخصص في إثراء العقل وتنميته، وكان من ضمن هذه الموضوعات مؤخرًا موضوع الاستشراق وصوره المتجددة، فكان أن قرأت كتاب (الاستشراق الجديد) للأستاذ عبدالله الوهيبي، تزامنا مع الاستماع للدكتورة ملاك الجهني عبر بودكاست جولان في حديثها عن (إدوارد سعيد خارج المكان، داخل الزمان)، ثم كتبت تغريدة عن هذا التزامن المثري، فاقترح علي أحدهم مشكورًا الاطلاع على كتاب الأستاذة هاجر العبيد: الدراسات الاستشراقية مقدمات ومقاربات، وهو موضوع هذه المراجعة.

وموضوع الاستشراق يثير في مخيلة معظم الناس صورًا نمطية تنتمي للماضي، يقفز للذهن ذلك الأوروبي الذي عكف على تعلم اللغة العربية، وأقبل على كتب التراث ليحققها، أو تاريخنا الإسلامي ليشوهه أو ينصفه بحسب مزاجه ومدى موضوعيته، أو نصوصنا الشرعية ليقدح فيها أو يُسلم بسببها، أو ذلك الرحالة الذي اختار مخالطة العرب والمسلمين والكتابة عنهم في منهج أقرب للأنثروبولوجيا، إلا أن الاستشراق متجدد، وصوره متحولة، وهو إن اختفى في صورته القديمة الصريحة، إلا أنه عاد لابسًا أثوابًا أخرى كمراكز الأبحاث، ومراكز الدراسات المستقبلية وغيرها.

كتاب الدراسات الاستشراقية

كتاب الدراسات الاستشراقيةويأتي هذا الكتاب المنشور عام 2021م، والذي بلغ عدد صفحاته (213) ضمن سلسلة تكوين الصادرة عن مركز نماء للبحوث والدراسات، وهي سلسلة تهدف إلى: “تزويد العقل المشتغل بالدراسات الإسلامية والإنسانية بأداة تكوينية ترسي لديه المعالم الأساسية لموضوعات ومسائل ومفاهيم وطرائق تحصيل ملكة النظر في كل علم من العلوم الإسلامية والإنسانية، فكتبها تحتوي على الخصائص التربوية والتعليمية للكتب المؤسسة للدرس في كل علم من العلوم.”

والمؤلفة هي الأستاذة هاجر العبيد، أكاديمية وباحثة ومترجمة مهتمة بالعلوم الاجتماعية وحاصلة على ماجستير في الدراسات الاستشراقية، لها كتاب حول (أثر الاستشراق في الدراسات ما بعد الكولونيالية) وعدد من المقالات المترجمة حول الاستشراق، ويعد الكتاب مدخلًا جيدًا للقارئ غير المتخصص، يعرفه بمفهوم الاستشراق والدراسات الاستشراقية، وتاريخ الاستشراق ويناقش علاقته بحقول معرفية ومفاهيم مقاربة كالأنثروبولوجيا، والعولمة وما بعد الحداثة والإسلاموفوبيا والاستعراب والاستغراب.

عنوان الكتاب معبر عن مضمونه تعبيرًا جيدًا (الدراسات الاستشراقية: مقدمات ومقاربات) فموضوعه الدراسات الاستشراقية (التي تبين الكاتبة الفرق بينها وبين الدراسات الشرقية)، وهو يتناول هذا الموضوع من زاويتين، الأولى مقدمات تعريفية وتاريخية، والأخرى مقاربات لميادين تتقاطع مع الاستشراق بشكل أو بآخر، وقد ذكرت المؤلفة في المقدمة: “ما أريد أن أصل إليه من خلال هذا العنوان هو ذلك التعقيد في موضوع الاستشراق بصفة عامة وتشعبه في أكثر من جانب“.

أما الغلاف فكان اختياره ذكيًا حيث حمل إحدى لوحات الفن الاستشراقي الذي يصور حضارة الشرق بعيون غربية، حيث يحضر السجاد الشرقي والألوان الغنية والعمائم، والكتاب يتقارب كثيرًا في موضوعه وأفكاره وعناصره مع كتاب الأستاذ عبد الله الوهيبي الصادر عن (آفاق المعرفة) الذي قرأت طبعته الثانية الصادرة في نفس العام بعنوان (الاستشراق الجديد: مقدمات أولية) وكلاهما مناسب للقارئ غير المتخصص في تعريفه بحقل الاستشراق وتطوراته.

ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: تضمن الأول منها: مقاربات أولية في المفاهيم والنشأة، أما الفصل الثاني، فقد خصصته الباحثة للاستشراق المتجدد، وناقشت في الفصل الثالث: مقاربات حول الاستعراب والاستغراب، ويمكن القول بأن الفصل الأول يمثل (المقدمات) التي أُشير إليها في عنوان الكتاب، بينما يمثل الفصلين الثاني والثالث (المقاربات).

ملخص الكتاب:

قدّم للكتاب الدكتور سعد البازعي مثنيًا على كونه يقدم خارطة واضحة للقارئ المختص وغير المختص عن الاستشراق توضح ضبابية مساراته وتطوراته التي لم تقف عند صورة الاستشراق في الماضي، بل تقصت المؤلفة جوانبه المتنامية التي يحتاج القارئ العربي الاطلاع عليها، ثم تبع ذلك توطئة جميلة من المؤلفة مكتوبة بعناية تشد القارئ للكتاب، وتبيّن أهمية الموضوع، وتشعبه، وغرض الكتاب.

الفصل الأول: مقاربات أولية في المفاهيم والنشأة:

يناقش المبحث الأول مصطلح (الاستشراق) ومراحل نشأته وتطوره، والتذبذب في تعريفه، ثم وضعت المؤلفة بعض الأسس التي تؤطره في ظل صعوبة التعريف المحدد، ثم عرجت في المبحث الثاني على مصطلح (المستشرق) والتحولات التي أصابت دلالته وموقعه من القبول والرفض داخل دائرة الاستشراق وخارجها، وفي المبحث الثالث تأخذنا المؤلفة في رحلة تاريخية نتعرف بها على أطوار الاستشراق من مبعثه إلى حقبة الاستشراق الكلاسيكي، ثم الاستعمار وما بعده، مستعرضة مظاهر كل مرحلة وخصائصها.

الفصل الثاني: الاستشراق المتجدد:

وهو أطول فصول الكتاب وأكثرها تشعبًا في المباحث، حيث يبدأ بالتمهيد حول التغيرات في الاستشراق من أيام مجده في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين إلى تغير صورته بعد الحرب العالمية الثانية وانزياح مركز القوة الغربية من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية، والدور الكبير لكتاب (الاستشراق) لإدوارد سعيد في سبعينيات القرن العشرين في إنهاء الاستشراق بصورته الكلاسيكية وتدشين مرحلة ما بعد الاستشراق.

وفي مباحث هذا الفصل التي بلغت ستة، تناقش المؤلفة تباعًا، علاقة الاستشراق بحقول متعددة: الأنثروبولوجيا، ما بعد الحداثة، العولمة، دراسات المناطق ومراكز البحوث الأمريكية، والإسلاموفوبيا، ونقد المستشرقين الذاتي للإسلاموفوبيا، وبدت لي بعض المباحث في هذا الفصل بحاجة لمزيد من التنظيم في عرض الأفكار، والتقليل من الاقتباسات، لتكون أكثر إمتاعًا في القراءة.

الفصل الثالث: مقاربات أولية في الاستعراب:

تطرقت المؤلفة في هذا الفصل لمصطلحين مهمين هما (الاستعراب والاستغراب) ويمكن تعريف الأول بأنه الدراسات المعنية بالعرب وخاصة الدراسات الأندلسية، أما الاستغراب فهو حقل يؤسس لنظرية جديدة يكون فيها الشرق دارسًا للغرب، وينتقل من موضوع مدروس إلى ذات دارسة، بغرض القضاء على مركب النقص الذي ولدته المركزية الغربية ودعمها الاستشراق، وتناقش المؤلفة بإسهاب دلالات المصطلحين، ومراحل نموهما، وعلاقتهما بالاستشراق.

غرض الكتاب:

نجحت المؤلفة -من وجهة نظري- في تحديد الغرض الدقيق من الكتاب وتحقيقه، فقد أوضحت في المقدمة أن غرضها ليس الإتيان بجديد، أو تحليل المضامين والحكم عليها، بقدر ما هو تقديم استعراضٍ منهجيّ علميّ موجَز عن الاستشراق وربط أجزائه تاريخيًا، وتوضيح علاقته بالاستعراب والاستغراب، مما يمثل مفاتيح للقارئ يبحر بعدها بالقراءة والاطلاع، ومن أهم أهداف الكتاب تحديث معلومات القارئ العربي حول الاستشراق وتطوراته، فالعلوم تقوم على التراكم والتجديد، وبالنظر لحداثة نشر الكتاب وقت كتابة هذه المراجعة، فقراءته تقدم للقارئ فكرة جيدة عن تطورات الاستشراق.

من أهم أفكار الكتاب:

تطرق الكتاب لعدة أفكار مهمة لفتت انتباهي، من أبرزها أوجه التشابه والاختلاف بين الاستشراق الكلاسيكي والمتجدد، فهما يتقاطعان في وحدة مجالهما الحيوي، فكلاهما يدرس الشرق بهدف فهمه ومن ثم السيطرة عليه، أما أوجه الاختلاف فمتعددة وأبرزها: التحول من الاهتمام بالدراسات اللغوية إلى الدراسات الاجتماعية، أو من منهج الفيلولوجيا إلى الأنثروبولوجيا، وبعبارة أخرى، من دراسة النصوص الشرقية إلى دراسة الإنسان الشرقي، وهذا يعني انضمام متخصصين من الدراسات الإنسانية المختلفة لخدمة الاستشراق في ثوبه الجديد.

وذكرتني هذه الفكرة في الكتاب بندوة شاهدتها في اليوتيوب، أقامتها جامعة كارنيجي ميلون عام 2014 حول مستقبل العلوم الإنسانية، حيث ناقشت تقريرًا بعنوان The Heart of Matter وقيل فيها إن الولايات المتحدة ليست الأفضل في الرخاء الاقتصادي أو الرفاهية الصحية أو الأمن، إلا أنها قوة عظمى لا منازع لها منذ الحرب العالمية الثانية، ويعود الفضل في قوتها العسكرية إلى الحروب التي خاضها علماء الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا والإدارة، أكثر مما يعود للعسكريين؛ فعلماء الإنسانيات هم الذين يسهّلون فهم الشعوب وبقاء النفوذ الأمريكي فيها بعد انتهاء الحروب!

ومن الفروق التي تناولتها المؤلفة بين الاستشراق الكلاسيكي والمتجدد، تحول تركيز الاستشراق من ثنائية الشرق والغرب، إلى تذويب الهويات القومية والثقافية للشعوب بهدف إخضاعها، ومن الانغلاق على النخبة المفكرة إلى تعبئة عامة الجماهير الغربية بأفكار كالإسلاموفوبيا، ويمكن ربط هذين الفرقين بمبحث (الاستشراق وما بعد الحداثة) حيث طرحت المؤلفة تساؤلًا هو: “إذا كان الاستشراق مرتبطًا ارتباطا وثيقًا بالحداثة، فكيف يمكنه أن يكون مرتبطًا بما بعد الحداثة؟” ثم تقدم جوابا: “يمكن ذلك بافتراض أن ما بعد الحداثة في بعض النواحي الحاسمة هي مواصلة للخطاب الحداثوي، أو هي في بعض الدرجات تكوّن تمظهره الأخير الناضج… ولكن من الواضح وجود اختلافات كبرى أيضا“ ثم تعود لتقول “إن عدم الارتياح المعاصر فيما يخص الهوية الثقافية وصلاحية التراث ودعم الأصوات المقهورة -وكلها قضايا ما بعد حداثوية بامتياز- قد تصدّرت الاهتمام بأبحاث المستشرقين التي ساعدت في كثير من الحالات على التركيز على هذه القضايا وتوضيحها“، وبوصفي قارئة مهتمة بموضوع الحداثة وما بعد الحداثة، تمنيت أن تسهب المؤلفة أكثر في إجابة هذه المفارقة.

كذلك شدّني تناول المؤلفة لموضوع (الاستغراب) في الفصل الأخير، ومشروع الدكتور حسن حنفي في كتابه (مقدمة في علم الاستغراب) في تأسيس هذا العلم، فالاستغراب يفتح أملًا للذات العربية لأن تتحول لذات دارسة بدلًا من أن تبقى موضوعًا مدروسًا، أملًا في تقويتها وخروجًا من التبعية الفكرية إلى التفاعل والإنتاج، وتورد المؤلفة آراء مختلفة منها المؤيد للاستغراب لدرجة اعتباره ضرورة حضارية، ومنها الذي يستنكره بحجة أن العرب أضعف فكريًّا من أن يتحولوا لذواتٍ دارسة!

وبقدر ما شدّتني مقدمة الكتاب وأمسكت بيدي بحرارة مصافحةً ومرحبة لألِج عالم هذا الكتاب وأتقلب بين صفحاته، فوجئت بانتهاء الكتاب بمبحث الاستغراب نهاية مفاجئة، لا ختام فيها ولا خلاصة ولا توديع، لأجد نفسي بعدها في صفحة قائمة المراجع، كمسافر فُتح له باب الطائرة وقيل انزل، وهو لم يشعر بهبوطها على المدرج!

الخلاصة الاستشراقية: مراجعة لكتاب الدراسات الاستشراقية، مقدمات ومقاربات قراءة المزيد »

مكتبة جامعة الملك سعود

قبل البداية

“كانت العجم تقيّد مآثرها بالبنيان والمدن والحصون، مثل بناء ازدشير وبناء اصطخر وبناء المدائن والسّدير والمدن والحصون، ثم إن العرب شاركت العجم في البنيان، وتفرّدت بالكتب والأخبار والشعر والآثار، فلها من البنيان غمدان وكعبة نجران وقصر مارد وقصر شعوب والأبلق الفرد وغير ذلك من البنيان”.

هكذا سجّل الجاحظ قوله عن المآثر الخالدة والتي ينبغي أن تُخلّد، فعقلاء الأمم السابقة أدركوا مهمتهم في إبقاء المعرفة أكبر وقت ممكن يتوارثها روّادها وينهلون منها وبها؛ ليشيّدوا العلوم المتراكمة ويبنوا فوقها من المعارف ما لا يبنيه إلا تتابع العمر ومرور الزمان. وفي هذا امتدح أبو عثمان التصنيف والكتاب لطول عمره وجودة حفظه حيث قال: “وتصنيف الكتب أشدُّ تقييداً للمآثر على ممرّ الأيام والدهور من البنيان، لأن البناء لا محالة يدرُس وتعفى رسومه، والكتاب باقٍ يقع من قرن إلى قرن ومن أمة إلى أمة، فهو أبداً جديد، والناظر فيه مستفيد، وهو أبلغ في تحصيل المآثر من البنيان والتصاوير”.

مرّ الزمان وتوالت السنون ونشأت المكتبات العامة والخاصة، وأوقف العرب والمسلمون لأجل العلم والكتاب أوقافاً، ودعموا التصانيف فتلونت وانتعشت حتى وصلتنا اليوم، وصارت منهلاً للسابق واللاحق وتتابعت سُنّة التصنيف والتأليف، حتى لو أقلّت الكتب جبالاً لوسعتها، يديم الله منها الصحيح وهو غزير ويحيي من السقيم تصانيفًا بنقد أرباب التخصصات فتكون كحيّ خرج من ميت، فبها وفُرت الكتب وكان واجب الأمم الاعتناء بها وحفظها وتنظيم طريق للوصول لها.

وهنا في المملكة العربية السعودية نشأت المكتبات العامة والخاصة، حتى جاء دور المكتبات الجامعية التي ارتبط تاريخ انبثاقها مع تاريخ التعليم العالي، ففي عام 1331هـ نشأت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة وتعد حجر الأساس للتعليم العالي في البلاد. تلتها العاصمة الرياض ففي عام 1333هـ افتتحت كلية الشريعة ثم اللغة العربية في العام الذي يليه (1334هـ)، أنشئت بعدها كلية العلوم الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء وزُودت بالمصادر المتخصصة في علوم الشريعة والعربية والعلوم الاجتماعية، فكانت المنطلق الأول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أما جامعة الملك سعود فهي من أُولى الجامعات نشأةً حيث تأسست عام 1377هـ وكان هذا العام هو تاريخ تأسيس أول مكتبة جامعية فيها. شيئًا فشيئًا حتى أصبحت مكتبة جامعة الملك سعود رائدة لطلاب المعارف والباحثين تزوّدهم بما يحتاجونه من مصادر ومراجع علمية ثمينة، كان يدير نظامها “إدارة المكتبات” حتى تأسست عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود عام 1394هـ.

ليست واحدة

“ليست واحدة” هكذا وصفنا ما أطلَعنا عليه: أ. موسى الزهراني -رئيس قسم العلاقات العامة بمكتبة الملك سلمان المركزية- حيث أن المكتبة الجامعية تضم 12 مكتبة: مكتبتان مركزيتان (مكتبة الملك سلمان المركزية ومكتبة الأميرة سارة المركزية للطالبات) و10 فرعية تتوزع في بعض الكليات الطبية والسنة التحضيرية المشتركة ومكتبة في مستشفى الملك خالد الجامعي. إضافة إلى المكتبات التي أنشأتها الجامعة خارج منطقة الرياض.

بلغ مجمل مساحة المكتبات (85.436) متر مربع. ويستفيد من هذا الثراء المعرفي أكثر من نصف مليون مستفيد ما بين ذكور وإناث، مجموعهم بالتحديد (528.538) مستفيد سنوي وذلك حسب تقدير البوابات الأمنية الإلكترونية.

المركزيتان

لكل شيء من اسمه نصيب فمركزية مكتبة الملك سلمان والأميرة سارة تجعل الذهن ينصرف إليهما فقط عند الحديث عن مكتبة جامعة الملك سعود، وكما ذكرنا سابقاً أنهما ليستا الوحيدتان فهناك 10 مكتبات فرعية في الجامعة.

عندما تدخل مكتبة الملك سلمان المركزية سيلفتك البناء المتناسق المتناسب مع طبيعة المكتبة وأجوائها، وستجد في مقابلك (الاستقبال) لرصد عدد الزوار كعادة المكتبات، ثم تسيح في مساحة تقدر بــ 52000 متر مربع، بناء المكتبة مكوّن من 6 طوابق، تتوزع فيها أقسام المكتبة التي تحتضن أكثر من مليون ونصف مجلد. ومجمل عدد المقاعد فيها 1500 مقعد، وبلغ عدد روّادها في التقدير السنوي 460.835 رائد.

وفي حديث عن المكتبة مع شادية البلوي -باحثة دكتوراه في تخصص التاريخ الإسلامي- سألناها عن انطباعها عن مكتبة الملك سلمان فأخبرتنا بأن: “المكتبة ممتازة جداً، وفيها أغلب المراجع التي أحتاجها باللغتين العربية والانجليزية، وتتميز بهدوئها المعين على الإنجاز وتعامل موظفيها الراقي جدا“.

أما مكتبة الأميرة سارة بنت عبد الله بن فيصل آل سعود والتي تقع داخل شطر الطالبات والمخصصة لمنسوبات الجامعة، فإنها تتميز بالعدل في موقعها حيث أنها تتوسط الكليات، فهي تقع ما بين الكليات الطبية وكليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتواجه بهو الجامعة الذي يحوي مكاتب العمادة في شطر الطالبات.

أما مع العتبة الأولى للدخول للمكتبة فلعشّاق القهوة وقفة ولابد، رائحتها تستقبل روّاد المكتبة، حيث يقع المقهى شمال الداخل للمكتبة في ساحة الاستقبال، وبجانبها دار جامعة الملك سعود يباع فيها إصدارات للجامعة قيّمة. وفي بهو المكتبة ستقابلك “اقرأ باسم ربك الذي خلق” مذكرة بأساس المكتبات.

تحتوي المكتبة على أربعة طوابق تتوزع فيها أقسام الكتب ما بين عربي وإنجليزي ورسائل جامعية وغيرها، ومساحتها تبلغ 27.250 متر مربع وتحوي أكثر من نصف مليون كتاب، ويرتادها بحسب التقدير السنوي حوالي 7.903 رائدة، يستقبلهم ضمن التجهيزات 1.018 مقعد. تفتح مكتبة الأميرة سارة أبوابها في تمام الساعة 8 – 4م.

والمكتبتان مهيأتان بمقاعد وبأجهزة الحاسب ليسهل البحث والوصول للمرجع المطلوب، وفي كلاهما تتوزع الطاولات والمقاعد قرب الأرفف لتساعد الباحث والقارئ في الوصول للقسم الذي يرغب بالاطلاع عليه. وأيام العمل فيهما من الأحد حتى الخميس.

تلك عشرة كاملة

ما إن يستهل نظم مشروع إلا وتجرّ اللؤلؤة أختها، فروع عمادة شؤون المكتبات بلغت العشر مكتبات بمجموع مساحة تقدر بـ 6186 متر مربع، وبلغ عدد روادها في التقدير السنوي (59.800)، تخدمهم هذه المكتبات بكتب ثمينة تخصصية بحسب الكلية والتي بلغ مجموعها (650.931) كتاب. وتتوزع هذه المكتبات في عدد من الكليات:

- مكتبات الكليات الصحية (كلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي، كلية العلوم الطبية للطلاب وكذلك أخرى في شطر الطالبات، وكلية التمريض للطالبات، وكلية طب الأسنان للطالبات) وتقع هذه المكتبات داخل الكليات في المدينة الجامعية.

- مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للطلاب، وتبلغ مساحتها 420 متر مربع.

- مكتبة كلية خدمة المجتمع، والتي تقع في شارع الستين، وتقدّر مساحتها بـ 500 متر مكعب.

- مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للطالبات، ومساحتها تقدر بـ 2.027 متر مربع.

- مكتبة السنة الأولى المشتركة (المسماة التحضيرية سابقاً)، ومساحتها 682 متر مربع.

- مكتبة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

مكتبة المليون وعاء

“التميز عالمياً والريادة عربياً في مجال المكتبات والمعلومات”، مع رؤية كهذه لعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود لم نتعجب عندما علمنا أن مكتباتها تضم في أوعية المعلومات أكثر من مليون عنوان، وتحديداً (1.224.666) عنوان تقع في (2.346.207) مجلد، كما رُصد في التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات للعام 1442هـ. ومجموع الكتب العربية والأجنبية بلغ (929.586) عنوان تقع في (1.795.078) مجلد. وتتبع العمادة في تصنيفها للكتب نظام ديوي العشري.

وتتنوع الأوعية فيها فمن ضمنها الرسائل الجامعية، التي تعد معظمها من نتاج الباحثين في جامعة الملك سعود، ومن بينها أيضا الدوريات، والوسائط الرقمية والمصغرات الفيلمية وغيرها.

ولم تغفل الجامعة العريقة مخطوطات التراث الإسلامي، فهي تعدّ مصدراً معرفيّاً يؤمن به العلماء والمثقفين، ترجمت عمادة شؤون المكتبات اهتمامها بالمخطوطات بتملكها لقرابة (89.525) مخطوطة ووثيقة، وقد أُسس قسم المخطوطات بعد تأسيس المكتبة بـ13 سنة أي في عام 1390 هـ، ومن وظائف القسم: جمع النسخ الأصلية والمصورة وحفظها وصيانتها وفهرستها وإتاحتها للمهتمين من طلاب المعرفة والباحثين والمحققين.

وفي المكتبة شعبة ثمينة تحوي من الكتب النوادر تدعى شعبة (المجموعات الخاصة) والتي يمتد عمر المطبوعات فيها إلى أكثر من 370 عام وتضم هذه الشعبة: المكتبات التذكارية، والأطالس، والكتب محدودة الاطلاع، والمطبوعات النادرة التي نشرت في الخمسين إلى المائة سنة الأولى من تاريخ الطباعة. وقد بلغ مجموع عناوين هذه الشعبة (38.890) تقع في (63.803) مجلد.

وصل عدد المكتبات التذكارية إلى 13 مكتبة خاصة ووقفية لشخصيات بارزة وهم:

- الشيخ سليمان المطرودي صاحب أكبر مكتبة وقفية داخل المكتبة الجامعية حيث بلغ عدد نسخها (10.422) نسخة تقع في (6.995) عنوان، والشيخ عمر آل الشيخ، والشيخ العلامة حمد الجاسر، والشيخ محمد العبيكان ،والعلامة خير الدين الزركلي، ود. عبد العزيز الخويطر، والأستاذ وليد الظاهر، ود.عبد الله العسكر، ود. نورة الشملان، والأستاذ تركي السديري، ود.محمد الجبر، والشيخ محمد العقيلي، وأ.د. حمود البدر.

وفي زاوية أخرى وأنت تتجول في مكتبة الملك سلمان المركزية ستجد في الطابق الثالث وحدة (الخرائط) والتي تضم (812) عنوان تقع في (1246) نسخة، الخرائط متوفرة لدول العالم وبلغتين العربية والإنجليزية ، وستجد خرائط للمدن الكبرى في السعودية ولقراها وهجرها.

الخدمات

في مكتبات جامعة الملك سعود لن تسمع جعجعة، فالهدوء يعمّ المكان والخدمات موفورة لمنسوبي الجامعة ولغيرهم من الباحثين، فعدد الخدمات للروّاد بلغ 11 خدمة منها ما نراه عند زيارتنا للمكتبة كالخدمات المرجعية التي بلغ إجمالي عددها (100.557) خدمة مرجعية والتي تضم: (إرشاد المستفيدين، وتيسير البحث الآلي عن الكتاب، والإرشاد إلى المراجع، والدورات التدريبية، وتأجير المقصورات الدراسية وصيانتها)، وتتميز المكتبات المركزية بالمقصورات الدراسية (الخلوة) التي بلغ عددها 102 مقصورة تمكّن الروّاد من مزايا عدة كما تقول (ن.م): “الخلوة أعطتني خصوصية أستطيع أقول أني أنجزت 70% من بحثي في الخلوة، ساعدني الهدوء على التركيز وأفادني كثيرًا قرب المراجع والخدمات المرافقة كتوفر المقهى في الطابق الأرضي” سألناها عن السعر لاستئجار الخلوة فأجابت: “كانت تجربتي لفصل دراسي، الخلوة تضم مكتب خاص مع خزانة بمفتاح بسعر مناسب جدا“. أما أ.موسى الزهراني فقد أخبرنا بأن أسعار المقصورات متفاوتة ورمزية تناسب الطلاب وغيرهم.

يتوفر في مكتبة الملك سلمان المركزية 90 جهاز حاسب آلي بينما في مكتبة الأميرة سارة 57 جهاز، إضافة للأجهزة في الفروع الأخرى مع توفر شبكة الانترنت، فيتمكّن الزائر من البحث الآلي واسترجاع المعلومات من خلال النظام الآلي لمكتبات الجامعة أو الإنترنت، وكذلك تمكّنه من الوصول لقواعد المعلومات المتاحة في جميع مكتبات الجامعة.

أما “الإعارة” الخدمة التي يعرفها كثير من الباحثين فهي ميسّرة بضوابط للمحافظة على الكتب وبتواريخ إرجاع يستطيع المستعير بعده أن يجدد الاستعارة إن كان يحتاج لوقت إضافي، ومن مهامها: توفير الإعارة المتبادلة بين المكتبات من خلال شعبة المراجع. ولأن ثمة مراجع ثمينة لا يمكن إعارتها فهناك خدمة التصوير والتي يحتاجها الروّاد لأجل هذا الغرض ولأغراض بحثية أخرى، ويتوفر التصوير الفوتوغرافي الملون وغير الملون، كما توفر هذه الخدمة التصوير الرقمي للصحف.

عندما دخلنا مكتبة الأميرة سارة رأينا مسار المشاة الخاص بالمكفوفين، فأدركنا أن بالمكتبة خدمات خاصة، وفي أقرب بحث لموقع عمادة شؤون المكتبات تتأكد من توفر الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبين المركزيتين.

وكما أطلعنا فريق العلاقات العامة في مكتبة الملك سلمان على أسماء الأجهزة المتوفرة لذوي الاحتياجات الخاصة: (أجهزة حاسب آلي تعمل باللمس، وأجهزة للبث مع سماعاته، وأجهزة للحاسب الآلي مزودة ببرامج قارئة، وسماعات لا سلكية، وقواعد شحن السماعات اللاسلكية، وأجهزة برايل سينز، وأجهزة تكبير محمولة، وطوابع برايل، وأجهزة ماسح ضوئي قارئة، وأجهزة تكبير مكتبية، وكاميرات قارئة تقوم بتحويل نصوص pdf إلى word). وفي التقرير السنوي لعام 1442هـ رصدوا 623 مستفيد ومستفيدة من قاعتي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي وحدة المخطوطات تتوفر خدمات عديدة من أبرزها: (توفير الاطلاع وتقديم الخدمات المرجعية في هذا المجال، وتصوير المخطوطات إما بالميكروفيلم أو الماسح الضوئي، والتصوير الرقمي، وإدخال بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيانات، وفهرسة وتصنيف المخطوطات والوثائق…)، كما يوجد شعبة متخصصة في الصحف لفهرستها وتصنيف المجلدات الصحفية القديمة، وتقدم هذه الشعبة خدماتها للباحثين وتمكّنهم من الاطلاع على الأرشيف القديم، وتتيح كذلك خدمة المعلومات الصحفية الرقمية. وفي المكتبة وحدة للعمليات المتخصصة تقوم بفهرسة وتصنيف أوعية المعلومات (كتب، مراجع، رسائل جامعية…).

الدخول له عبر الرابط : خدمات المستفيدين | عمادة شؤون المكتبات (ksu.edu.sa)

سمعنا عن الهدايا بين الأفراد كثيرًا، لكن هل سمعتم عن هدايا بين مؤسسات تعليمية كالمكتبات؟

تقدّم جامعة الملك سعود الهدايا من مطبوعاتها لمراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية سواء داخل الوطن أو خارجه، وكذلك تتبادل معها الكتب والمجلات العلمية، وهذا الإهداء والتبادل يشمل العديد من التخصصات. وفي التقرير السنوي لعام 1442هـ جاء عدد الإهداءات التي قدمتها الجامعة من الكتب والدوريات قرابة (2.182) بينما التبادل بلغ (2.237).

يحيط تلك الخدمات رعاية وحدة تقنية المعلومات والتي تشرف على النظام الآلي لمكتبات الجامعة وتقدم الدعم الفني، وتعمل على صيانة الأجهزة، وتشرف على تركيبها وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة كما تشرف على البوابة الإلكترونية للعمادة وتقوم بتحديث محتواها. ومن مهامها الإشراف على قواعد المعلومات المشترك بها وقد بلغ عددها 168 قاعدة معلومات من قبل المكتبة السعودية الرقمية (SDL) بينما عدد المجلات الرقمية يقدر بــ (123.670) مجلة علمية. ومن نتاج هذه الوحدة البوابة الإلكترونية للعمادة على الانترنت وتحتوي هذه البوابة على التفاصيل حول عمادة شؤون المكتبات ويحدّث دورياً.

كما توفر هذه البوابة خدمة للبحث السريع في الفهرس المتاح على الخط المباشر باللغتين العربية والإنجليزية.

رابط الفهرس الآلي: www.access.library.ksu

كما توفر رابطًا مباشرًا للمكتبة الرقمية السعودية لقواعد المعلومات العربية والأجنبية بالنصوص الكاملة.

الرابط المباشر : https://sdl.edu.sa/

في عمادة شؤون المكتبات وحدة للتدريب تتعاون مع وحدة المكتبات في تدريب الطلاب ميدانيا، وتقدم الدورات لمنسوبي الجامعة وللعامة، كما تقدم المشورة الفنية والخدمات المكتبية للهيئات والمؤسسات والوزارات الوطنية والخليجية والعربية عند طلبهم لها. وعلاوة على ما ذكرنا من الخدمات فإن عمادة شؤون المكتبات تقوم باستقبال الوفود الرسمية والزيارات، وتنظّم الفعاليات الثقافية والأنشطة التعليمية.

من خلف الستار؟

شروق الحاتم -مساعد إداري بمكتبة الأميرة سارة المركزية- عددنا كلماتها نموذجًا لمكانة المكتبة لدى كثير من منسوبيها حيث قالت فيها:

“أحب المكتبة جداً بهدوئها، جرّبت العمل في أكثر من مكان بالجامعة لكن وجدتها الأفضل، الزائرات مثقفات قولًا وعملًا باحترامهم وذوقهم يدفعني إلى تزويدهم برقمي الخاص لخدمتهم، حتى لو لم يستطيعوا القدوم للمكتبة“.

كما أوضح رأيه لنا أ. محمد العمر والذي يعمل في مكتبة الملك سلمان المركزية حيث قال: “المكتبة ولله الحمد والمنه تحظى ببيئة عمل جيدة جداً لهذا السبب نخدم كافـة زوار المكتبة على أكمل وجه ونوفر جميع الخدمات التسهيلية للزائر والباحث“.

تحمِلنا أقوالهم للبحث عمّن خلف الستار، كم عدد الأيادي التي تعمل في جميع المكتبات؟

يقف خلف هذا العمل الدؤوب سبع وعشرون وحدة وشعبة للعمليات الفنية والخدمات المكتبية والشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة. وقد بلغ عدد العاملين 334 موظف وموظفة من المتخصصين وأولي الخبرة في المكتبات والمعلومات تتفاوت ساعات عملهم بحسب المكتبة فمكتبة الملك سلمان المركزية يعملون 14 ساعة وفي مكتبة الأميرة قرابة 9 ساعات، والمكتبات الفرعية 8 ساعات.

بمثل هذه الصروح تشيّد الأمم، وتبنى الأمجاد، وترفع الرؤوس بالمعالي شامخة، فهي سلاح الديار إن نهل منها قاطنوها، فلا يذِّلها باغي ولا يقهرها عدو.. دامت زاخرة وبعز الكتب عامرة.

مكتبة جامعة الملك سعود قراءة المزيد »

يا أيها الشعراء الشباب، أرجوكم اقرؤوا كل شيء | آدم زاغايفسكي

أشعر بخطر واحد على الأقل هنا [في هذه المقالة]. إذ قد أضع بمحض الصدفة – عبر مناقشة سبل القراءة، أو رسم بورتريه لـ”قارئ جيد” – تصورًا بأني شخصيًا قارئ مثالي، ولا يوجد ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك، فأنا قارئ فوضوي، والفجوات في تعليمي تسلب الأنفاس أكثر من جبال الألب السويسرية. وهكذا فملاحظاتي يجب أن ترى على أنها تنتمي إلى الأحلام، وضربًا من يوتوبيا شخصية، بدلًا عن كونها توصيفًا لإحدى فضائلي القليلة: القراءة بشكل فوضوي!

أفرغت قبل فترة أحد الحقائب التي رافقتي ذات عطلة صيفية. فلننظر إلى الكتب التي أخذتها معي إلى سويسرا بالقرب من بحيرة جنيف. لا بد أني جلبت [كتب] جان جاك روسو، و[لورد] بايرون، ومدام دو ستايل، ويوليوش سوفاكي، وآدم ميكيفيتش، و[إدوارد] غيبون، و[فلاديمير] نابوكوف، بما أنهم جميعًا على صلة بهذه البحيرة الشهيرة بطريقة أو أخرى، لكن – في الواقع – لم يأت أحد منهم إلى هذه الرحلة معي، إذ أرى على طاولة مكتبي بدلًا عن هؤلاء كتاب جيكوب بوركهارت “الإغريق والحضارة الإغريقية” (نعم، بالترجمة الإنجليزية، حيث اقتنيته من مكتبة تبيع بنصف السعر في هيوستن [بالولايات المتحدة])، ومختارات من مقالات [رالف والدو] إمرسن، وقصائد شارل بودلير باللغة الفرنسية، وقصائد ستيفان جورج بترجمة إلى البولندية، وكتاب هانز يوناس الكلاسيكي عن الغنوصية (باللغة الألمانية)، ومجموعة قصائد للشاعر زبينغيف هربرت، ومجلد أعمال هوغو فون هوفمنستال الكاملة الضخم المشتمل على مقالاته العظيمة. بعض هذه الكتب من عدة مكتبات في باريس، وبالتالي يطرح المجرود قبل قليل احتمالًا بأني قارئ عصابي يؤثر كتب المكتبة العامة على مسؤولية المالك، وكأن قراءة الكتب التي لا أملكها تعطيني حرية إضافية قليلة (إنها المكتبات – المكان الوحيد الذي نجح مشروع الاشتراكية فيه).

لكن لماذا أقرأ؟ وهل عليّ حقًا الإجابة عن هذا السؤال؟ يبدو لي أن الشعراء يقرؤون لشتى الأسباب، بما فيها تلك المباشرة والتي لا تختلف عن دوافع أي إنسان. لكن قراءتنا تندرج في أغلبها تحت لوحتين: لوحة الذاكرة ولوحة النشوة. فنحن نقرأ بدافع الذاكرة (أي للمعرفة والتعلم) لكوننا نشعر بالفضول إزاء ما أنتجه أسلافنا الكثر قبل أن تتفتح عقولنا، وهذا ما ندعوه بالتقليد – أو التاريخ.

لكننا نقرأ أيضًا للنشوة. لماذا؟ دون سبب. لأن الكتب لا تحتوي فقط على الحكمة والمعلومات المنظمة بل أيضًا على الطاقة التي تشبه ما يعتري الشامان حين يرقص ويثمل، وهذا يصدق بالفعل على (جزء من) الشعر، لأننا شخصيًا نشهد تلك اللحظات الغريبة حين تقودنا قوة ما تتطلب الطاعة المطلقة، وفي أحيان تخلّف وراءها بقع سوداء على الورق مثلما تخلّف النار الرماد (يطلق الفرنسيون على فعل الكتابة “تسويد الورق”)، وما إن تقع أسير نوبة كتابة تحت النشوة حتى تتصرف مثل مدمن مخدرات يريد المزيد على الدوام، إذ ستفعل أي شيء من أجلها، ولا تبدو القراءة [في سبيل ذلك] تضحية لا لزوم لها.

تقع الكتب التي أقرؤها – إن كان اعتراف مثل هذا مطلوبًا أو مرغوبًا – ضمن هاتين الفئتين، كتب الذاكرة وكتب النشوة. لا يمكنك قراءة كتاب من كتب النشوة في آخر الليل، إذ يعقب ذلك الأرق. بل عليك بقراءة التاريخ قبل النوم، وترك رامبو لحين الظهيرة؛ فالعلاقة بين الذاكرة والنشوة غنية ومفارقة وجذابة، إذ يمكن أن تنمو النشوة من الذاكرة أحيانًا فتنتشر مثل نار في هشيم – ويمكن لسونيتة قديمة التقطتها عين طمّاعة أن تشعل شرارة قصيدة جديدة. لكن الذاكرة والنشوة لا يتداخلان طوال الوقت، إذ قد يفرق بينهما بحر من اللامبالاة.

يوجد أساتذة من ذوي الذاكرة الحادة لكنهم لا ينتجون إلا قليلًا. قد ترى في أحايين عجوزًا يرتدي ربطة عنق بأسلوب الفراشة وظهره منحن بفعل السنوات فتقول: ذلك الشخص عالم بكل شيء. والحق أن بعض أولئك القراء العجزة على قدر كبير من المعرفة (ليس بالضرورة أن يكون ذلك العجوز الضئيل الذي رأيته ذلك اليوم)، لكن ذلك مختلف بشدة عن الإبداع، وعلى الطرف الآخر من المعادلة نرى المراهقين المنتشرين بفعل [موسيقى] الهيب هوب، لكننا لا نأمل بحصاد فنّي غني من هكذا شغف بالتحديد.

الواضح أن الذاكرة والنشوة محتاجان لبعضهما بشدة؛ إذ تتطلب النشوة قليلًا من المعرفة، ولا تفقد الذاكرة شيئًا حين تلونها المشاعر الجياشة. وما يشكل بشأن القراءة مهم للغاية بالنسبة لنا – وضمير الجميع يقصد الشعراء، ومن يميلون إلى التفكير والتأمل – لأن تعليمنا قد ابتعد بقدر كبير عن المثالية. فلم تول المدارس الليبرالية التي دخلتموها (أو الشيوعية التي درست فيها) اهتمامًا بالكتب الكلاسيكية إلا قليلًا، بل أن اهتمامها بعمالقة الحداثة أقل؛ إذ أنها فخورة أكثر بإنتاج خط من المنتمين لجماعة “الحيوان الأكبر”، المكون من المستهلكين شديدي الاعتداد بأنفسهم. صحيح أننا لم نتعذب مثل مراهقي إنجلترا في القرن التاسع عشر (أو فرنسا أو ألمانيا أو حتى بولندا في ذلك الصدد): إذ لم نُلزَم بحفظ نصوص فرجيل وأوفيد كاملةً، لكن علينا أن نكون ذاتيي التعليم. فالفرق بهذا الخصوص بين شخص مثل جوزيف برودسكي، الذي ترك المدرسة في سن الخامسة عشر ومضى ليقرأ كل ما وقعت عليه يداه، وبين شخص مضى في سلم التعليم الأمريكي الحديث بأكمله، بما في ذلك الدكتوراة، بينما لا يخرج في قراءته عن مناطق قراءات الجامعات الرفيعة إلا قليلًا، لا يحتاج إلى تعليقٍ كثير. فنحن نقرأ بشكل رئيسي خارج الدائرة الأكاديمية وفي حياة ما بعد الجامعة. ومن أعرفهم من الشعراء الأمريكي قراء نهمون ومع ذلك أرى بوضوح أنهم بنوا معرفتهم خلال فترة ما بين التخرج ودخول منتصف العمر. وأغلب الطلاب الأمريكيين لمرحلة ما بعد البكالوريوس ذوي معرفة شحيحة، أقل من نظرائهم الأوروبيين، لكن العديد منهم سيعوض هذا الفارق في السنين القادمة.

لدي انطباع أيضًا أن العديد من الشعراء الأمريكيين الشباب يقرؤون اليوم في أفق ضيق للغاية؛ إذ أن غالب قراءاتهم في الشعر، وليس سواه إلا قليل من النقد الأدبي. من المؤكد أنه لا خطب في قراءة الشعر منذ هوميروس إلى زبينغيف هربرت وآن كارسون، لكن هذا الضرب من القراءة يبدو لي غارقًا في التخصص. إذ يبدو كما لو أن تسمع طالبًا في تخصص الأحياء يقول لك: “إني أقرأ كتب علم الأحياء فقط”، أو رائد فضاء لا يقرأ إلا كتب علم الفضاء، أو رياضيًا يقرأ فقط ملحق الرياضة من جريدة “نيويورك تايمز”. لا يوجد خطأ شنيع في قراءة الشعر “فقط”، لكن يحوم ظل من الاحتراف المهني سابق أوانه على هذا الفعل، علاوة على ضرب من السطحية.

تطرح قراءة الشعر “فقط” فرضية أن هناك شيئًا صلبًا ومعزولًا بشأن تأليف الشعر في الوقت المعاصر، وكأن الشعر بات معزولًا من أسئلة الفلسفة المركزية، ومن قلق المؤرخ، ومن حيرة الرسام، ومن شقاء السياسي النزيه، أي من منبع الثقافة العميق الشائع. فالطريقة التي ينظم بها الشاعر الشاب قراءته – في الواقع – شديدة الحسم بشأن مكانة الشعر بين الفنون الأخرى، إذ تحدد – ليس فقط لفرد واحد – إذا ما كان الشعر مجالًا مركزيًا (حتى لو قرأه فقط قلة سعيدة من الناس) يستجيب للأحداث الرئيسية ذات لحظة تاريخية معينة، أو أنه شكل مثير للاهتمام إلى حد معين من الكدح الذي ما زال يستمر في جذب عدد قليل من المعجبين التعساء لسبب ما.

لعل الأمر على النقيض من ذلك تمامًا، إذ تعكس أنماط قراءاتنا ما نخلص إليه في أعماقنا – ولو لم تكن عن وعي بشكل كامل – إزاء مكانة الشعر. فهل نحن راضون بنهج المتخصص الضيق، وبالعلاقة الحصرية مع الأدب النمطي لأولئك الكتاب الذي ارتكنوا إلى الحكايات الصغيرة عن القلوب المكسورة؟ أم سنطمح – بدلًا عن ذلك – إلى لحظة الشاعر النبيلة، إذ يعاني من أجل تفكيره وغنائه ومخاطرته، وتقبله بمروءةٍ وجرأةٍ واقعَ إنسانية زماننا الآخذة بالتضاؤل (دون نسيان القلوب الكسيرة)؟ لذا، أرجوكم أيها القراء الشباب، اقرؤوا كل شيء. اقرؤوا لأفلاطون وأورتيغا إي غاسيت، وهوراس وهولدرلين، ورونسار وباسكال، ودوستويفسكي وتولستوي، وأوسكار ميووش وتشيسواف ميووش، وكيتس وفيتغنشتاين، وإمرسن وإملي دكنسن، وتي. إس. إليوت وأمبرتو سابا، وثيوسيدس وكوليت، وأبولينيير وفرجينيا وولف، وآنا أخماتوفا ودانتي، وباسترناك وماتشادو، ومونتيني والقديس أوغسطين، وبروست وهوفمانستال، وسافو وشمبورسكا، وتوماس مان وأسخيليوس. اقرؤوا السير والرسائل الفلسفية، والمقالات الأدبية والتحاليل السياسية. اقرؤوا حبًا بالمتعة، ولأجل إلهامكم، والفوضى الحلوة في رؤوسكم الجميلة. لكن اقرؤوا أيضًا ما لا يمثلكم، اقرؤوا حبًا بالحيرة والعجز، وحبًا باليأس وسعة الاطلاع. اقرؤوا الملاحظات الجافة والتهكمية للفلاسفة الساخرين مثل إميل سيوران أو حتى كارل شميت، واقرؤوا الصحف، ولمن يحتقرون الشعر أو ينبذونه أو يتجاهلونه ببساطة، وحاولوا تفهُّم سبب فعلهم ذلك. اقرؤوا ما كتب أعدائكم وأصدقائكم، ومن يعززون إحساسكم بما يتطور في الشعر، واقرؤوا حتى لمن لا يمكنكم فهم ظلامهم أو حقدهم أو جنونهم أو عظمتهم، لأنكم بهذه الطريقة فقط ستكبرون وتعيشون أكثر من أعماركم، وتصيرون إلى ما تصبون نحوه.

يا أيها الشعراء الشباب، أرجوكم اقرؤوا كل شيء | آدم زاغايفسكي قراءة المزيد »

توظيف الرواية في البرامج القرائية | تجربة برنامج مجتمع القراء

“ما الكتاب الذي تحلم يوماً بكتابته؟”

يطرح هذا السؤال في أحد المجالس مع ثلة من القراء المخضرمين الذين لطالما حلمت أن تجالسهم، خاصةً لو ضمّ المجلس واحد أو اثنان من الأشخاص “الموسوعة” إياهم الذين قرأوا في كل شيء وأي شيء مع ما يملكون من ملكة التحليل والاستنباط والربط، أولئك الذين يعتبر الاستماع لهم متعة في حد ذاتها، والحديث معهم قلق مخجل – من طرفك- لأنه يكشف لك جهلك المركب.

تؤثر الصمت لكنك تُسأل عن إجابتك، تحاول أن تستحضر ردّاً يليق بالقامات التي تحيط بك، وتقلب في ذهنك أنواع العلوم ودقائقها. لكنك تستسلم أخيراً وتحسم أمرك بتنهيدة قائلاً إنك لو أتيحت لك الفرصة، لكتبت رواية خالدة.

يتنامى شعور بالخزي من النظرات التي أحاطت بك لحظتها، ولم يخلو المجلس من تعليق حول ضياع الأعمار، أن يكون أثرك من الدنيا “حدوتة” مراهقين!

يحاول رفيقك – الذي شعر بأنك تسخر منه- أن يغير الموضوع، لكنك تقرر استغلال فرصة صمت المجلس بأن تحكي لهم عن أحد التجارب المجتمعية الفريدة في توظيف هذا الفن العريق:

لا يختلف اثنان على أهمية الأسلوب القصصي في التاريخ الإنساني، إن أغلب الموروث الثقافي لدى الأمم هو القصص والأساطير، كما أن القرآن الكريم قد اتخذ من القصص أسلوباً أساسياً في الدعوة إلى الله وتثبيت النبي والمسلمين وبيان دروس لم تكن لتؤتي أثرها نفسه إلا بنقل التجربة الإنسانية كما هي، بمشاعرها ومواقفها وخلجاتها.

لكن نشأة الخلاف تكمن في القصص الخيالية المطوّلة، ما يسمى اليوم بأدب الرواية، فبينما يعتبرها البعض متنفساً وفنًا يؤثر في مختلف مجالات حياة المجتمعات، يراها البعض الآخر مضيعة للوقت والورق، بل يصل إلى مرحلة عدم تسمية من يقرأ الروايات بـ”القارئ”.

وقد أنصف بهاء طاهر الرواية ضمن مقدمة كتابه “في مديح الرواية” قائلاً: “الرواية فن له مكانته وخطره في المجتمعات المتحضرة.. هي بطبيعة الحال ليست منشورات سياسية، ولا وصفة لعلاج الأخلاق أو النفس، وهي لا تقدم إجابات عن الأسئلة التي يضني الفلاسفة أنفسهم في بحثها، ولكنها تشمل شيئاً من ذلك كله وتتجاوزه، وتأثيرها أبقى لأنه أبطأ وأكثر نفاذاً للنفس.”[1]

مجتمع القراء

يجدر بنا في هذه الحالة استعراض أحد التجارب المجتمعية الفريدة في الاستفادة من فن الرواية، وهي تجربة برنامج “مجتمع القراء” والذي أقامته شركة سمو المجتمع في مدينة الخبر

تحكي أ. بينة القحطاني صاحبة البرنامج عن الانطلاقة قائلة: ” كانت رغبة منا أن يكون هناك مجتمع تجتمع فيه القارئات ويحققون شغفهم في مناقشة الكتب، فغالباً الإنسان عندما يعجبه كتاب يحب ويتحمس أن يناقشه من يماثله ويسمع وجهة نظر أخرى، كما تتناول قطعة حلوى وتود أن تشارك حلاوتها كل من تحبه، كذلك الكتاب الجيد يجعلك تتمنى لو ذاق حلاوته العالم بأسره. ففي مجتمع القراء حرصنا أن نوفر هذه البيئة، أن يكون هناك بيئة من القارئات اللاتي يناقشن الكتب ويحللنها من مختلف زواياها.”

لا يهدف مجتمع القراء لمناقشة الكتب فحسب، بل لبث الحياة في ممارسة القراءة.

فعمل البرنامج على تنمية مهارات التحرير ومهارات الفكر النقدي والإبداعي لدى الأعضاء، ونشر المعرفة ورفع مستوى وعي الشباب بأساليب متجددة، والأهم أن يكون دليلاً مسانداً لأندية القراءة الأخرى.

[1] في مديح الرواية، بهاء طاهر ص 6

لماذا الرواية؟

تخصص مجتمع القراء في مناقشة الروايات والسير الذاتية تحديداً!

وعن هذا تقول أ. بينة القحطاني “لما أحببنا أن نتوجه إلى مجال الروايات بالذات، فهذا لأني أنا وجدت فائدتها صراحةً، وأرى أن الرواية لها شأن عظيم في تغيير فكر الناس وإلا لما اختار الله عز وجل أسلوب سرد القصص أسلوباً أساسياً في القرآن، قال تعالى:” نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ [1]” كما أن أغلب الموروث العالمي هو القصص والحكايات.

فوجدنا أن الشيء الذي من الممكن أن تتشارك فيه شريحة كبيرة من المجتمع هو الرواية وحب القصص.”

تعتمد فكرة برنامج مجتمع القراء على ترشيح مجموعة من الفتيات من 18-30 لمناقشة وتحليل مجموعة من الروايات المنتقاة بعناية بين ورش عمل ولقاءات إثرائية وأنشطة إلكترونية ليكون منهجاً للأسس السليمة التي تبني فكر الفرد والمجتمع من خلال ما يقرأ.

ورغم المفهوم السائد بين جماعة من القراء في الانتقاص من الرواية تجيب أ. بينة: “من الأسباب التي دعتنا للتخصص في الروايات هو تصحيح هذا المفهوم، طبعاً جودة اختيارك للرواية مهمة، لأنه بالفعل هنالك روايات كثيرة تعد مضيعة للوقت وتعتبر من الكتب التي لا يمكن أن تثريك إن لم تكن تضرك.

لكن ما كنا نحرص على اختياره هو ما احتوى على قيمة وهدف وأن نبيّن أنه ليست جميع الروايات ذات قيمة سالبة وإنما هناك روايات هادفة بل لها معنىً عميق.”

هل تؤثر الرواية فعلاً؟

إن السلوك الإنساني يتأثر بالقدوة، سواء كانت حقيقية أو خيالية، يعرف جليسك “الموسوعة” حالات الانتحار المتكررة التي عقبت انتشار رواية ” آلام فيرتر” للمؤلف الألماني غوته، والضجة التي أحدثتها رواية جورج أورويل الشهيرة “مزرعة الحيوان” في المسؤولين قبل العامة، تحكي لنا أ. بينة القحطاني كذلك كيف أن إيمانها بفن الرواية كان بسبب أثر الروايات على حياتها هي، لأنها كما تؤمن أنه لا ينبغي أن تكون جل قراءات الإنسان في الروايات إلا أن قراءة الرواية الجيدة بين الحين والآخر تساهم في فهم النفس البشرية مما يساعد في توقع فهم نفسك وفهم الآخر وردود فعله.

كما يشير الأستاذ: عبدالله عن الأسباب التي تجعل الرواية من أساليب التوجيه والتغيير:” للعمل الروائي خصائص تجعل منه طريقاً مناسباً لتمرير الأفكار والتصورات والمناهج بأسلوب خفي لا يستثير القارئ، على قاعدة (بطيء، ولكن أكيد المفعول) … فالرواية لا تقدم الأفكار إلى العقل في قالب (صدّق واعتقد) وإنما تصبها في قالب قصصي يعتمد الزخرفة والتمويه. وقد لا يشعر القارئ أن ثمّة فكرة يراد إيصالها إليه من هذا الحدث أو ذاك. وربما تشرب عقله هذه القيم وتلكم التصورات دون إحساس منه أو شعور. ذلك أنه أثناء قراءته للرواية في شغل بمتابعة الأحداث، والربط بين الفصول، والتعرف على الشخصيات، والتفكير فيما سيحصل وبماذا ستختم الرواية. فتكون إمكانية تسرب الأفكار دون شعور أكبر، إذ إن استعداد القارئ النفسي والعقلي للمعارضة والتنقيح والتأمل أضعف في هذه الحالة مما لو طالع كتاباً يطرح الفكرة بطريقة مباشرة.”

إذن الرواية تؤثر، سلباً أو إيجاباً، وهنا تتجلى قيمة البرامج المجتمعية مثل برنامج مجتمع القراء، فمع انتشار الرواية وشيوعها، ينبغي على القارئ الفطن تنمية ملكة التفكير الناقد وتحصيل الأثر الجيد من هذا الفن في التأثير.

[1] سورة يوسف

الغوص في الخريطة

في موسمه الأول كانت فلسفة البرنامج تدور حول “الغوص في الخريطة”.

تم انتقاء روايات من بلدان مختلفة وحقب زمنية متنوعة، كل رواية تناقش مشكلة معينة أو شريحة معينة.

وفي كل لقاء يتم استعراض نبذة عن البلد نفسه، ثم عن المؤلف، وبعدها تناقش الرواية، وتختم باستضافة شخصية متخصصة لتحكي عن المعنى الضمني والرسالة العامة في كل رواية.

ففي بلد النمسا، كان اللقاء عن رواية “ملك في منفى العمر” حيث يوثق المؤلف قصة والده مع مرض الزهايمر، وكانت من ضيفات اللقاء رئيسة القسم النسائي لدار المسنين في الدمام، والتي تحدثت عن تجربتها في العمل مع كبار السن، وكيف من الممكن أن نعتني بهم في هذه المرحلة الصعبة من حياة الإنسان.

وفي كوريا، نوقشت رواية “الدجاجة التي حلمت بالطيران“، عنوان طفولي؟ هذا ما رأته أ. بينة عند ترشيح الكتاب لها من دكتورة جامعية، لكن عند قراءتك الرواية تشعر أنك أمام “مزرعة الحيوان” أخرى من ناحية القوة والعمق المتواري خلف دجاجة تحلم بالطيران! وأدت مناقشة تلك الرواية إلى تفرع كبير من ناحية حرية التفكير وأن على الإنسان ألا يضيق أفقه في حواجز في عقله ومحيطه بل أن يتخطاها كما فعلت تلك الدجاجة التي رأت ما وراء الحواجز!

كشف الخبايا

في الموسم الثاني اتخذ الطابع “خبايا الكتاب”

وعند سؤال أ. بينة القحطاني عن ذلك قالت “نحن نعرف أن النفس البشرية تحب كشف الخبايا، وتحب أن تعرف الجانب الآخر لأي أمر فعندما تقرأ رواية وتستمتع فيها ليس كما تأخذها وتفككها وتكتشف خباياها، ولهذا في رواية صلاة تشرنوبل لم نقرأها فقط وإنما أقمنا محكمة، وانقسمت القارئات إلى قسمين، قسم مع المسؤولين والقسم الآخر كانوا الضحايا الذين تضرروا وحاولنا أن نعرف من المسؤول الفعلي في تلك المأساة التي حدثت.”

واستكمالاً لدور المجتمع القارئ، لهذا أضيفت جلسات مثاقفة إثرائية عامّة تصب في نفس مجال مجتمع القراء، مثل:” دور الرواية في تجسيد الأحداث”، و”الأدب وثقافة الأمة”.

النزول من البرج

لم يكن مجتمع القراء لينتهي عند عتبات المكتبة، وإنما كان من شروط المجتمع أن تخرج المستفيدات بمبادرات تسهم في خدمة المجتمع في فلك القراءة.

هذا كان من إيمان أ. بينة القحطاني بأن:” الفكرة من مجتمع القراء أن يخرج القارئ من كونه إنساناً منعزلاً في برجه العاجي إلى إنسان فاعل وهذا في نظرنا أن الثقافة الحقّة هي الثقافة التي تقودك إلى التغيير، لأنك عندما تصنع وعياً أنت تصنع فرداً منتجاً، فكانت الفكرة أنك إنسان قرأت وفهمت فالآن لابد أن تعمل، لذلك سلمناهم الراية وساعدناهم بحيث ينقسمن إلى مجموعات يخرجن بمبادرة في فلك نشر ثقافة القراءة.”

وقد دشّنت مبادرات مميزة مثل: “يمامة لتحليق الكتب” و ” مخبز الحرف” و”بنان الحكايا“

لقد تميز برنامج مجتمع القراء لا لتوظيفه للرواية بحسب، وإنما بتوظيفه القراءة نفسها، كأداة لتطوير الذات وبناء فكر الإنسان السليم.

مجتمع القراء واستدامة الأثر

لم يقتصر البرنامج على عضوات المجتمع، بل كان من أهداف البرنامج استدامة الأثر، فأطلقت شركة سمو المجتمع موقع مجتمع القراء الذي يحتوي على مواد ثرية ونافعة، من مقالات وملخصات إلى مادة مناقشة كل رواية. كما أعلن عن بودكاست مجتمع القراء المتفرد بنقل ملخصات الروايات بأسلوب جاذب ومؤثرات تنقلك لعالم الرواية.

بعد أن أنهيت سردك لتفاصيل هذه التجربة، وأنت تتنقل بين النظرات المهتمة والأخرى المتشككة المستهينة، ختمتها بمقولة العقاد:” الجسم يغذيه ما يشتهيه.. فاقرأ ما تحب تستفد” وإن كانت العبارة ليست على إطلاقها، إلا أنها صحيحة إلى حد كبير، فاقرأ ما تحب تستفد، والمس حاجة الناس بالأسلوب المناسب، تصنع أثراً.

توظيف الرواية في البرامج القرائية | تجربة برنامج مجتمع القراء قراءة المزيد »

عبقرية الكذب: هل كذب كبار الفلاسفة؟

«لم يسرّ أحد قطّ منكرة إلا ظهرت في آثار يده أو فلتات لسانه» أبو جعفر المنصور (ت158هـ)

«كل فلسفة كبيرة لا تعدو أن تكون -حتى يومنا هذا- اعترافًا يدلي به صاحبه» فريدريك نيتشه (ت1900م)

ظهرت في القرن العشرين كتب كثيرة تتناول حيوات الفلاسفة، ودقائق معايشهم الشخصية، وانشغل طائفة من الكتّاب بكشف خطاياهم، وإشهار حماقاتهم، كما فعل بول جونسون في كتابه المعروف (المثقفون Intellectuals) [صدر بالإنجليزية عام 1988م]، وأيضًا نايجل رودجرز وميل ثومبثون في كتابهما (جنون الفلاسفة Philosophers Behaving Badly) [صدر بالإنجليزية عام 2004م]، وكلاهما مترجم إلى العربية. والسمة البارزة في هذين الكتابين “الفضح” والتعرية، والهجاء المكثف، لاسيما وأن في حيوات جملة من الفلاسفة من المخازي ما يغري بذلك، وفي النفوس جواذب دفينة لتتبع ذنوب المشاهير والمبجّلين وقبائحهم، تتعزّى بها وتتعلّل عن سلوك سبل المعالي.

وفي سياق مقارب نشر عام 2015م الفيلسوف الفرنسي فرانسو نودلمان كتابه (عبقرية الكذب Le Génie du mensonge ) وقد صدرت ترجمته مؤخرًا عن دار صفحة سبعة، وهو يتناول “كذب الفلاسفة“، وعُني مؤلفه بطرح تحليل مطوّر لتناقضات حياة بعض الفلاسفة، وعلاقة نظرياتهم المركّبة مع حياتهم الشخصية، وتتبّع خطاباتهم الفلسفية لكشف ممارساتهم النظرية وسعيهم الدؤوب إلى «إعادة تطويع الواقع وتنسيقه».

ولابد لنا أولًا قبل المضي في الحديث أن نبرر هذا الاهتمام بالفلاسفة: لماذا الحديث عن كذب الفلاسفة؟ ولماذا هذا التدقيق والتنقيب عن الخطايا الشخصية لدى هذا الصنف من الناس؟ الجواب يكمن في حقيقة خطرة وجوهرية، وهي أن اللغة الفلسفية والخطابات التجريدية «توهم بوجودها المستقلّ عن الذوات التي شيّدتها»، فهي تشعر الدارس لها بنقاء أسطوري، وأصالة مزعومة، وتكرس قدرًا واسعًا من اشتغالها التأويلي للبرهنة على عموميتها النظرية، وعمق “موضوعيتها” المعرفية، وفي طريقها لاستئصال «المصالح الشخصية من اللغة لكي تقدم ذاتها في صورة الحقيقة الكونية التي لا تحمل اسمًا خاصًا، وعبر الإنكار للدوافع الذاتية التي تستند إليها؛ تشجّع على الكذب»، أي مناقضة حقيقة الذات تحديدًا، ولذا فإن تأمل أفكار الفيلسوف والكاتب ومقارنة توكيداته مع نمط حياته وسلوكه الشخصي وعقده الذاتية يكشف أحيانًا عن ظواهر لافتة تتجلى في صورة تناقض فجّ، أو مفارقة ملحوظة، أو كذب سافر.

يحاول نودلمان أن يتجاوز إغراء الرغبة بالفضح والإدانة والتشهير، إلى تبني مسار التحليل والربط والتعليل، أي إلى تعميق الفهم للأطروحة الفلسفية أو النظرية بوضعها أمام مرآة السلوك الشخصي لمنتجها، لاسيما وأن ما يمكن وصفه بالكذب أو التناقض في أفكار الفيلسوف وسلوكه لا يلزم أن يكون بالضرورة سلوكًا قصديًا واعيًا؛ «فالكذابون لا يعلمون دومًا أنهم يكذبون، لا سيما عندما تنطلي الخديعة على الآخرين، وعليهم هم أنفسهم في الوقت عينه» كما يقول، وهذا يصعّب المهمة في اكتشاف الكذبة التي من هذا النوع؛ لأن «أصعب ما يمكن اكتشافه من الأكاذيب هو الكذب الذي يثيره المرء تجاه نفسه دون أن يدرك بواعثه بوضوح»، وللأسف –كما يقرر أحد النفسانيين- فإن «القدرة البشرية على التخيّل تجعلنا قادرين على الحلم، وعلى صنع عوالم بديلة من وحي خيالنا، وهذا هو المصدر الأساسي لقدرتنا الإبداعية، لكن هذه القدرة الفريدة تأتي مصحوبة بنقيضها، أو الوجه الآخر للعملة: إذ يمكننا أن نخدع أنفسنا، والآخرين، ونتوهم أن الأمور على خلاف الحقيقة التي نعرفها، ونتصرف وفقًا لذلك».

ولاتساع مجال الموضوع اختار نودلمان حفنة قليلة من الفلاسفة الفرنسيين لإخضاع نتاجهم لهذه العملية التحليلية الكاشفة، وبيّن في البداية ملامح الطريقة التي تثير الريبة في خطاب “الكاذب”، والتي يتبعها –بقصد أو بدونه- لتشييد عالم متماسك ومنطقي، وتتمثل -عادةً- في الإلحاح والمبالغة والإعادة والإسهاب والاستفاضة لتأكيد قول “الحقيقة”؛ «فالإصرار، والتكرار، والشرح الذي لا ينتهي للفكرة يصدر عن صراعٍ مستعصٍ، فثمة شيء غير قابل للصياغة إطلاقًا، وهو ينخر في روح المتكلم حتى يبلغ مراتب الهوس»، وهو أيضًا نتيجة «نشاز معيشي في الوقت الحاضر، بل صراع معاصر بين ما يُقال وبين ما يُقصد به»، وليست الغاية هنا تأكيد التناقض بين النظرية الأخلاقية والممارسة المنافقة، بل ما هو أبعد من ذلك، حيث يتجلى الكذب أو النفاق اللاواعي في انبناء النظرية على السلوك بنحوٍ ما، فليست القضية أن الفيلسوف يقول شيئًا بينما يفعل خلافه، بل أن الفيلسوف إنما يقرر نظريته تلك على هذه الكيفية أو تلك؛ لأنه يعيش بصورة تناقضها!، والمؤلف يحاول بذلك تخفيف الإدانة الأخلاقية المتضمنة في الوصم بالكذب، وتغليب الأدوات التحليلية لسبر البنية النفسية المعقدة التي تقف خلف هذا “الكذب”.

يشير أولًا إلى جان جاك روسو (ت1778م)، وهو هدف مهم وسهل للكثير من الكتّاب في هفوات الفلاسفة، وهو يشتهر بتمجيد الحقيقة، ويكتب مئات الصفحات من “الاعترافات” بالحقيقة، ولأجل خدمتها، ثم يعود بعدها ليكتب كتابًا خاصًا بعنوان (روسو يحاكم روسو) ويدافع فيه بضراوة عن الاتهامات الموجهة ضده، كالسرقة والاحتيال والخلاعة والتجديف، إلا أنه يتجاهل تمامًا حقيقة ساطعة في حياته، وهي خطيئته الكبرى بتخليه عن أولاده الخمسة وتركهم في أحد الملاجئ، ويتعامى عن ذلك ليصف نفسه بالكائن الأخلاقي، بل يطبع على خاتمه عبارته المفضلة للشاعر الروماني جوفينال “نذر حياته في خدمة الحقيقة”.