ستون عددًا من نشرة إشعار

أطلقت شركة نديم في يوم 23 أكتوبر 2022م نشرةً بريديةً جديدةً باسم “إشعار”، بدعم من مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية. وتهدف النشرة إلى إثراء العاملين بالقطاع غير الربحي، وتسليط الضوء على قضاياه، ومناقشة التقارير والدراسات الصادرة حوله.

وصلت النشرة إلى عددها رقم 60 في يوم 9 مارس المنصرم، بواقع ثلاثة أعداد كل أسبوع، وتنوعت موضوعات النشرة من حوارات مع قادة العمل الخيري والعاملين فيه، والكتابة عن تجارب مهمة لشخصيات عربية وإسلامية غيرت في القطاع غير الربحي وأقرت فيه.

كما قامت النشرة بترجمة مقالات وملخصات كتب عن إدارة العمل الخيري، سواء من زوايا الموارد المالية والبشرية، أو التواصل مع المستهدفين والمانحين، أو طريقة إدارة المتطوعين، وغيرها من القضايا.

وحللت النشرة عددًا من الأبحاث والتقارير المحلية والإقليمية التي تدرس واقع القطاع غير الربحي، مما يقرب نتائج هذه الدراسات والتقارير من العاملين في القطاع بلغة سهلة ومختصرة.

وتنتقي النشرة في خاتمة كل عدد اقتباسًا ثريًا من كتب مختلفة في المجالات الإدارية والمعرفية، تهم العاملين في القطاع الخيري، وتشاركهم عناوين تستحق القراءة من مجالات متنوعة.

تواصل النشرة مشاركة أعدادها الجديدة مع المشتركين بها، وتتلقى مقترحاتهم وملاحظاتهم باهتمام، وترجو أن تكون نافذة القطاع غير الربحي، نافذةً إليه، ونافذةً منه.

ستون عددًا من نشرة إشعار قراءة المزيد »

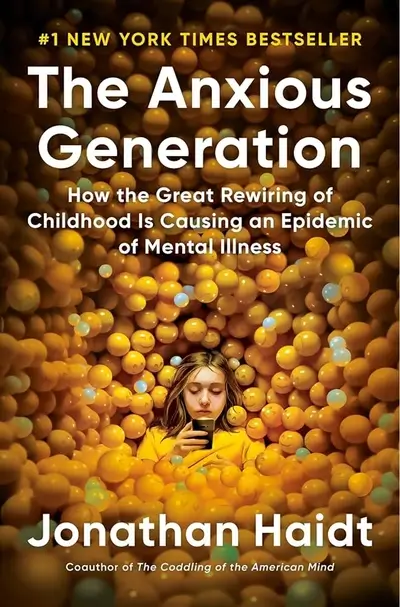

قوة التركيز والذكاء العاطفي

نعِمنا بصحبة كتابين، كنّا معهما بين روضتين، قوة التركيز، والذكاء العاطفي، روضةٌ تُغني الفِكر، وأخرى تسقي الفؤاد، من روائع ما تُرجم إلى العربية، فازدادت مكتبتها شمولًا، وتحليقًا في الآفاق، فما التجوال في الكتب -في حقيقته- إلا ترحال، وما تقليب الصفحات إلا سفرٌ وليالٍ طوال.

رحلةٌ أولى أمضيناها سعيًا للارتقاء بالنفوس، والازدياد من سبل التحسين، لأن لأنفسنا علينا حقًّا، فكان ما غنمناه من طرائق التركيز، في قولٍ بيّنٍ وجيز، وحثٍّ على الإنجاز، والسعي في درب المفاز، فلا تسويف ولا اتّكال، ولا تشتّت ولا إهمال، رحلةٌ كان شعارها الأوّل والأخير: “انطلق!”

شاركنا د. نوح الشهري أمسية سامرنا فيها بالحديث عن التركيز وأسرار الناجحين فنهلنا من نبع خبراته

ورحلةٌ تلت ذلك في رِحاب النفوس وخفاياها، ودواخلِها وخباياها، ننهل منها ذكاءً نفهم به خلجات أرواحنا، وما تكنّه الأنفسُ حولنا، فيكون الودّ والوِفاق، ومؤانسة الرفاق، والتئام عرى الأُسَر بالإخاء، وفيض من سخاء، منبعه عاطفةٌ متّزنةٌ عذبة

رحلتان امتدّتا عشرين يومًا، لم يزدهما جمالًا غير رفقةٍ هم أُنس الطريق، وزاد سروره، قراء الجرد الكِرام، الذين رافقونا حتى بلوغ المرام، ومسك الختام، أكثر من ٦٠٠ مشترك، فيهم من المُنجزين ١٠٠، رفعوا للسعي المعرفيّ رايةً شامخة، وأنفُسًا طامحة، وتُوّج بالفوز عشرةٌ أمِلوا فعمِلوا، وبذلوا فوصلوا، فمباركٌ لكلّ مَن رافقنا المسير

لمتــابعة أنشطـة المبــادرة ــــــــــــ

قوة التركيز والذكاء العاطفي قراءة المزيد »

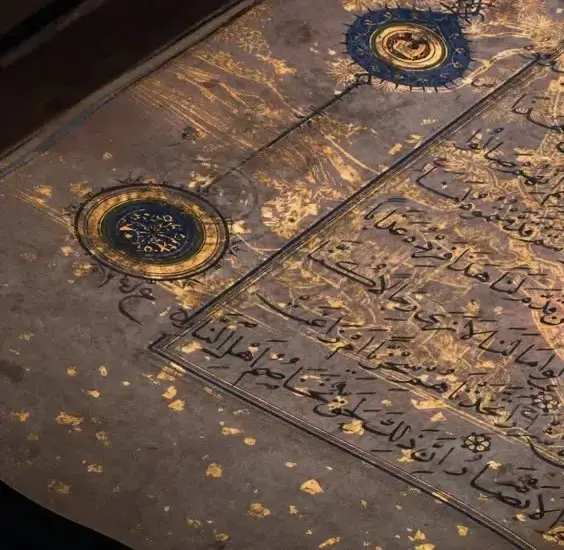

عروبة القهوة: مراجعة لكتاب ديوان القهوة ومقدمته الجليلة

ما عاد للتاريخ قصة وحيدة يكررها علينا المؤرخون من كتاب لآخر، فالحدث الواحد قد نراه من زاوية الدراما السياسية، أو الحكاية الاجتماعية، أو حتى من منظور الأشياء الجامدة من حولنا، مثل البحار، والغابات، والمقابر، والطرق، وحبوب القهوة!

تتسابق دور النشر لإصدار كتب عن القهوة، سواء كانت كتبًا بحثية أو قصصية، وسواء كانت لمؤلفين عربًا أو مترجمة عن لغات أجنبية. فالقهوة بضاعة رائجة، في كوب أنيق أو على سطر صفحة من كتاب.

ولئن كانت أكثر هذه الكتب تكرر كلامًا معتادًا عن تاريخ اكتشاف البُنّ في أفريقيا واليمن، أو حكايات تحريم القهوة أول أمرها، أو قصص المقاهي الأوروبية وعلاقتها بنشأة المجال العام، فإن لكتاب “ديوان القهوة” الصادر عن دار صوفيا أواخر عام ٢٠٢٢م جديدًا من القول في موضوع قديم.

يضمّ الكتاب منظومات وأراجيز وموشحات ومقطعات شعرية ابتداء من القرن التاسع الهجري، كتبها أصحابها في خضم الجدل الفقهي حول الموقف من القهوة، حققها الأستاذ ماجد الأهدل، الذي كشف بتحقيقه هذا عن تمكن من آلة التحقيق والتعامل مع المخطوطات، وعلق في حواشيها بما يعين القارئ على استيعابها، من معاني الكلمات، أو بعض السياقات الفقهية والتاريخية التي توضح المعنى، مع اختصار وإرشاد للمراجع والمصادر.

كما أضاف في أول الكتاب “مقدمة جليلة في تاريخ القهوة”، تكشف عن السياق العربي الكامل لنشأة وتطور شراب القهوة في كافة أشكاله، استنطق خلالها المجموع الشعري، وأجال النظر في كتب التواريخ والتراجم والطبقات والمشيخات والأثبات، وتتبع بالنقد والتمحيص أقوال من سبقه في تاريخ القهوة، كل ذلك في لسان فصيح وماتع.

وقهوةً مزّةً راووقها خَضِلُ.

قد لا يصدق المرء أن نشأة القهوة كانت في ظرف روحاني، فهي وإن استخدمت حبوبها في أرض الحبشة بصورة محدودة، إلا أنها لم تتحول إلى مشروب وتنتشر وتشتهر وتتنوع طرق استخدامها إلا بعد اكتشافها أول القرن التاسع الهجري على يد الشيخ علي بن عمر الشاذلي (ت٨٢٨هـ)، وكان شيخًا صوفيًا تتلمذ على علماء مصر والحجاز، واستقر في قرية المخا باليمن، وقد وجد في بعض دوابه نشاطًا غريبًا، فتتبع مرعاها ووجدها تأكل من شجرة البن، فأخذ بعض ثمر الشجرة وهي حبوب البن، وجربها مقلية ومطبوخة، فإذا بها تمنحه نشاطًا ومزاجًا فريدًا، فاستطابها ودلّ مريديه عليها، لتعينهم في سهرهم على العبادة والذكر، وانتشرت في أوساط الصوفية بمشارق الأرض ومغاربها.

كانت لهذه النشأة الصوفية أثر في اختراع أقوال أسطورية عن نشأة القهوة، تتبعها مؤلف الكتاب بالرصد والنقض، مثل كون مكتشفها من بعض الأنبياء عليهم السلام، أو أنها من شجر الجنة، وقد بقيت آثار هذه النشأة في بعض المظاهر، مثل تسمية القهوة بـ”الشاذلية” أو عُد اكتشاف القهوة من كرامات الشيخ الشاذلي كما جاء في قصيدة مُدح بها:

كم كراماتٍ له باهرةٍ ليس يُحصي عَدّها من عَلِمَا

إن من أشهرها بئر المخا حيثُ لا ينقص منها النّزحُ ما

ثمّ منها قهوةُ البنّ التي نورها اللّماعُ يجلو الظُلَمَا

سِرّها في كلّ قُطرٍ قد سرى حيثُ عمّ العُربَ ثمّ العَجَمَا

لكن كيف يُسمي الصوفيون هذا الشراب الذي أحبوه “قهوةً”، وهو اسم الخمر كما هو معلوم في اللسان العربي القديم، فقد قال الشاعر الجاهلي الأعشى قاصدًا الخمر:

نازعتُهُم قُضُبَ الرّيحانِ مُتكئًا وقهوةً مُزّةً راووقها خَضِلُ

وقد قال بعضهم إن تسميتها قهوةً كاسم الخمر سببه أنها تُشبع شاربها وتمنعه شهوة الطعام، لكن في إحدى الموشحات التي ضمها الكتاب، والتي قيلت في مديح الشيخ أبي بكر العيدروس أحد مشايخ الصوفية، تسبيبًا ظريفًا لتسميتها قهوة موافقة للخمر:

من خِدرها العيدروس أبرزها

وللندامى الكِرام أبرزها

وبالمعاني الحسان طرّزها

وهيّمَ القومَ عندما وَضَعَا لها اسمَ راحٍ ونِعمَ ما صنعا فَعلا

فتاوى القهوة.

لم يمتد الطور الصوفي لشرب القهوة كثيرًا، فسرعان ما تعرفت عليها فئات اجتماعية كثيرة، وربما وجدوا فيها شرابًا ملائمًا لجلسات الأُنس والسمر، ففي وصف بعض الأماكن التي تُشرب فيها القهوة بمكة المكرمة أنها تُشبه “الخمّارات”، ويجتمع فيها الرجال بالنساء، وتُستعمل بها الأدوات الموسيقية، ويُلعب فيها بالشطرنج وبعض الألعاب الأخرى، حتى لاحظ بعض المسؤلين ذلك، فجمع علماء وأطباء وأصدروا فتوى بتحريمها عام ٩١٧هـ.

من المعتاد في الكتب المعاصرة لتاريخ القهوة أن تتوقف طويلًا عند فتوى تحريمها، وابتُذل الكلام في الدلالات الفكرية لتلك الفتوى، من الخوف من المستجدات، إلى سيطرة ذهنية التحريم، وهو ما حجب عنا واقع الجدل الفقهي والاجتماعي الذي أفرزته فتاوى التحريم، والذي يتضمن دلالات بديعة عن قوة المجتمعات، وعن كفاءة الجماعة العلمية في التعامل مع هذا الشراب المستحدث، وهي تنقل لنا صورةً مختلفةً عن استقبال الفتاوى الرسمية قبل العصر الحديث، وكيف تعامل معها عموم الناس.

أتاح ماجد الأهدل بسرده البانورامي لفتاوى التحريم أن نتعرف على قصة حياة كل فتوى منها، والتي انتهت بتأثيرها المؤقت والمحدود، وموتها آخر الأمر. ففتوى التحريم بمكة المكرمة انتهت بعد مرسوم سلطاني يمنع المنكرات التي كانت تحدث أثناء شرب القهوة لا ذات القهوة، وكانت المراسيم نفسها محدودة الأثر في أهل مكة الذين كانوا يعاملونها كـ”بهارج سلطانية” كما يقول الأهدل، بل ينقل عن ابن حجر الهيتمي قوله في حاملي هذه المراسم أنهم كانوا يشربون القهوة بعد قراءة المرسوم على الأهالي! وفي مصر التي حدثت بها فتنة كبيرة بسبب فتوى التحريم المتعجلة، بقي جدل الفتوى نخبويًا بين الفقهاء والوعاظ، بينما كان الناس مستمرين في تناولها، بعد أن ضعف أصحاب الشرطة من ملاحقتهم ومنعهم. أما في الشام فقد دارت بها مناظرة بين رأس المحرمين ورأس المبيحين، والتي انتهت بظهور الإباحة على التحريم، ونظم القصائد في محاسنها ونقد من يحرمها. وفي اسطنبول مركز الدولة، تحايل الناس على قرار منعها بفتح المقاهي في الشوارع الخلفية بعد الاتفاق مع أصحاب الشرطة الذين كانوا من زبائنها، وسرعان ما أقبل العلماء والأمراء وبقية الناس على شربها في هذه المقاهي.

كابتشينو وفلات وايت وكولد برو.

لا تتوقف حسنات فتوى تحريم القهوة على ما أنتجته من ألوان القصائد والموشحات والمنظومات، أو ما أثارته من ألوان الاستدلال والاستنباط في خضم الجدل بين المبيحين والمحرمين، ولكنها امتدت إلى إبداع ألوان من الوصفات والمنكهات والإضافات على مشروب القهوة.

فلئن كان السبب الأول لتحريم القهوة هو ما يصاحبها من أشكال اللهو المحرم، فإن السبب الثاني متعلق بنظرية طبية شاعت في ذلك الوقت، وهي نظرية قديمة شاعت عن “أبقراط”، تقول بأن خصائص الأشياء جميعًا أربعة: اليُبس والبرودة والرطوبة والحرارة، وأن الصحة هي في التوازن والاعتدال بين هذه الخصائص، وأن المرض يكون في اختلالها وطغيان بعضها على بعض.

يتتبع ماجد الأهدل أثر هذه النظرية في تحريم القهوة، فهي في نظر بعض محرميها تؤدي إلى تأثر هذا التوازن واختلاله، مما جعل بعضهم يقترح خروجًا من الخلاف الفقهي إضافة بعض العناصر التي تمنع من تأثيرها المضر، مثل العسل والسكر والهيل والقرنفل والزنجبيل، فكما يقول المؤلف: “والذي أستريح له في تفسير تعدد هذه الوصفات، أن مبدأ هذه الإضافات والمطيبات هو الطب، وابتداء أمر الإضافات إنما كان بدايةً للخروج من الخلاف في إضرار القهوة المزعوم، ثمّ وافق هذا التعديل هوى وشهوة في الذوق، فاستفحل أمر الإضافات حتى نُسيت العلة الأولى لها، وغدت الإضافات قائمة على الاستحباب والإلف والذوق، حتى صارت هذه الإضافات مفارز لتصنيف الوصفات على حسب البلدان”.

واستنادًا إلى مجموعة المنظومات والقصائد والموشحات والأراجيز والمقطّعات، يكشف الأهدل عن نضج مشروب القهوة في بيئتها العربية، سواء من حيث تحميصها، أو تحليتها بالسكر، أو شربها سوداء، أو إضافة الحليب لها وسائر المنكهات، أو حتى شربها بالثلج! فقائمة المشروبات التي تجدها في كل مقهى، مثل الكابتشينو والفلات وايت والبلاك والكولد برو، إنما هو ابتكار عربي خالص، وذلك قبل معرفة الأوروبيين لشراب القهوة بمئتي سنة تقريبًا.

وقد يمتنع القارئ غير المهتم بالتفاصيل الفقهية عن قراءة المنظومات التي جمعها الديوان، وهي وإن كانت منظومات وقصائد نبعت من الجدل الشرعي حول القهوة، إلا أنها نقلت لنا صورًا متعددةً من تقاليد شرب القهوة وإهدائها، ووضع آداب معينة في تناولها وتقديمها للآخرين، وهي تقاليدٌ وآداب ما زالت حيةً إلى يوم الناس هذا.

عروبة القهوة: مراجعة لكتاب ديوان القهوة ومقدمته الجليلة قراءة المزيد »

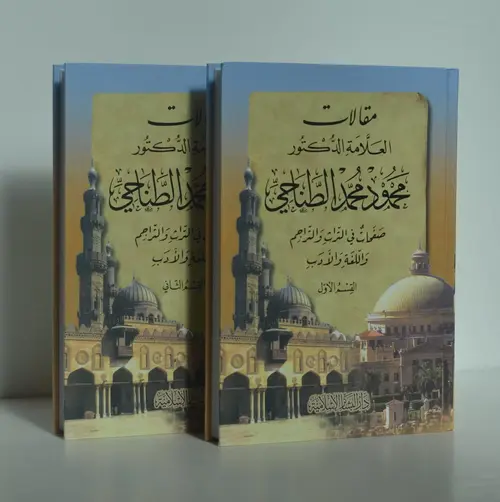

مقالات الطناحي

خمس وثلاثون يومًا مضت تطوافًا في مقالات الطناحي، سبرنا بها أغوار فؤاده، واجتنينا إرثًا زخر به تاريخنا، وتلمسنا الفوائد والدرر المنثورة بلغةٍ عذبة ثرية وأسلوبٍ رفيع ماتع يرتقي بلسان قارئه.

جلنا بحور اللغة نحوًا وصرفًا وأدبًا، ودنونا من قبس إرثنا الوضّاء وقضاياه، بمصافحة الأديب المفكر والمحقق والكاتب والشاعر ومَن حاز سيرةً لامعة طوت ذكرها الأيام.

فمن وصف المؤلف لحياة فؤاد سيد قوله:”صورةٌ فذة جمعت أجزاؤها كل جلال النبوغ الفطري والتحصيل الذكي الدؤوب والعصامية التي استعملت على قسوة المنشأ وباركتها عناية الله حتى استوى علمًا نافعًا فيه خير وبركة ونماء”.

وعن ابن زريق ذي العينيّة يقول: “صاحب القصيدة البديعة التي يسمع المحب فيها رجع أناته، ويحس الغريب منها لذع الغربة يكوي فؤاده ويشده إلى مراتع صباه ولهوه، ويغذي الصوفي بها مواجيده وأشواقه، ثم يجد فيها قارئ الشعر متعة بما يسري فيها من نغم علوي وإيقاع آسر”.

وعن محمود شاكر كان حديثه فقال: “غاية ما انتهيت إليه أن الرجل رزق عقل الشافعي وعبقرية الخليل ولسان ابن حزم وجلد ابن تيمية، بل إني رأيت أن ليس بينه وبين الجاحظ أحد في الكتابة والبيان”.

وغيرهم من أعلام الأدب الكرام

كما توغلنا في علم المخطوطات وعالم الكتب والرسائل والمعاجم المكتبات والمطابع.

رافقنا أكثر من ٥٠٠ مشترك وأتمّ القراءة ١١٥ منجز يحثّهم إلى معين القراءة شغفٌ معرفي متميز، وتوج عشرة فائزين بعشرة جوائز بعد أن جالوا غمار ٨١٩ صفحة، فهنيئًا لكل قارئ غنم هذا السفر الثري وتضلع من جنبات علوم اللغة وأعلامها.

لمتــابعة أنشطـة المبــادرة ــــــــــــ

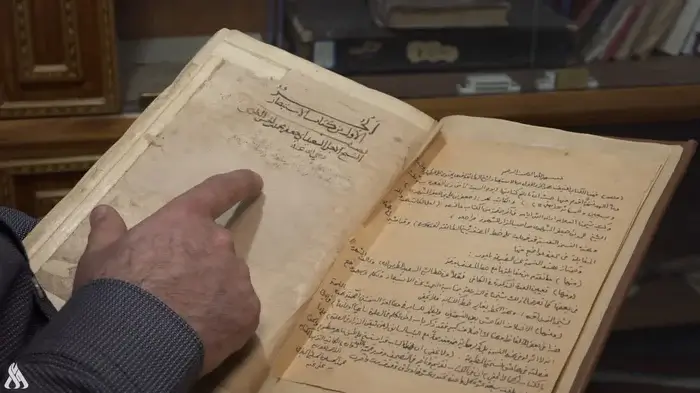

في مختصرات النحو ومُتُونه

دكتوراه من قسم اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ومعلم سابق لعلوم العربية بمعهد المسجد النبوي

- تاريخ النشر |

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

لعلَّ «عِلْمَ النَّحْوِ» أقدَمُ العلوم الإسلامية تصنيفًا وتأليفًا، وتكاد تُجْمِعُ الروايات العتيقة على أنَّ أبا الأسود الدؤليَّ أوَّلُ «من أَسَّسَ الْعَرَبيَّةَ وَفَتَحَ بَابَهَا وَأَنْهَجَ سَبِيلَهَا وَوضَعَ قِيَاسَهَا»[1]، من عِنْدِهِ أو بأمرٍ من عليِّ بْنِ أبي طالبٍ أو عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أو حَثٍّ من ابن عباس رضي الله عنهم أو حضٍّ من زياد بن أبيه[2]، والأكثرون على أنَّ ذلك في عهدِ عليٍّ رضي الله عنه، والزَّمانُ إذ ذاك غضّ، والناسُ لم يبلُغُوا بَعْدُ سنة أربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقد كان من سِمَات التأليف فيه: وَضْعُ المختصرات والمُتُونِ الجامِعَة، و«الاختصار» تَرْكُ فُضُولِ الكَلام واستِيجازُ معانيه أو أخْذُ أوسَاطِه وتَرْكُ شُعَبِه[3]، ثم درج المتأخرون بعد المئة الثامنة -تقريبًا- على تسميتها «مُتُونًا» وتلقيب الْمُخْتَصِر بـ«الماتِنِ»[4]، و«المتن» في العربية القُدْمى: ما اشتدَّ من الأرض وارتَفَع، وفي ظَهْرِ الإنسان مُكْتَنَفُ صُلْبَهِ -لَحْمًا وعَصَبًا- يَمِينًا وشِمَالًا، وفي السَّهْمِ ما بين رِيشِه وَوَسَطِه، فالجامِعُ لمعانيه: الصَّلَابة[5].

واستعمَلَ لفظَ «المتن» -قبلَ ذلك بزمان- عُلَماءُ الحديث[6]، حين نظروا فيه «سنَدًا ومَتْنًا»، فالأول الطريقُ الموصل إليه، والثاني ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، فكأنَّهم شبَّهُوه بمتن الأرض، فهو أعلى ما في الرِّوَايَة وأَجْلَاه، ولعلَّ المتأخِّرين استعاروا هذه الدلالة منهم لـ«المختصرات»، ونزَّلُوها منزلة الرواية، إذ هي غايةُ المتعلم، أو أنَّه غلب -على المختصرات- الروايةُ بالإسناد المتصل عن صاحبها، مع إيجازها وحُسْنِ سَبْكِها، فكان الشَّبَهُ بينهما.

والطبيعيُّ في نَشَاءَةِ العلوم أن تبتدئَ كُتُبُهَا مختصرَةً فمتوسِّطَةً فمُطَوَّلة، ثم يعود الناسُ للاختصار الجامعِ مقاصد المطوَّلات، وهذا ما نلْمَحُه من رواية أبي بكر الأنباري (328هـ) لقصة أبي الأسودِ في نقط المصحف، حين قال في آخرها: «فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع (المختصر) المنسوب إليه بعد ذلك»[7]، والناسُ مختلفُون في المختصَر أهو للنَّحْوِ أم للنقط.

وأقدَمُ ما بينَ يدينا اليوم في النَّحْو كتابُ سيبويه (180هـ)، إمام النحويين ورئيسهم، وهو سِفْرٌ من أعظَمِ أسفار الدُّنْيا، بيد أنَّ حاجاتِ أهل كُلِّ زمانٍ مختلفة، فأنشأ الناسُ يصنفون على ما يُشَاكِلُهم.

وكثيرٌ من الباحثين -اليوم- لا يحضُرُه من كُتُبِ النَّحْوِ سوى تصانيف المتأخرين، كألفية ابن مالك (672هـ) والآجرومية وكُتُبِ ابن هشام (761هـ)، مع أن مختصرات النَّحْوِ الجامعة أقدم من كلِّ هذه، وقد عُرِفَتْ في زمانٍ لم يضَعْ أهْلُه ما يُماثِلُها -في العلوم الأخرى- افتنانًا وإيجازًا، وأُحِبُّ أن أَلْفِتَ نَظَرَك -في هذه الكلمة- إلى أهمِّ ما وصلَ إلينا مطبوعًا منها -من القرن الثاني حتى أواخر العاشر الهجري-، وبعضُها كان نَدِيَّ النحويين ومحتَشَدَ تصانيفهم وأقاويلهم ومذاهبهم، وهي بابُ ما وراءَها من المطوَّلات، وهذه المختصرات منها ما ضمَّ في تضاعيفِه أبوابَ عِلْمِ النَّحو وحدَه -بمعناه المتأخر المعنيِّ بأحوال اللفظ المركب-، ومنها ما زاد مسائلَ من التصريف المعنوي كـ«المصادر والجُمُوعِ والتصغير والنَّسَب»، ومنها ما زادَ مسائلَ من التصريف اللفظي كـ«الإعلال والإبدال والإمالة»، ومنها ما زاد مسائل «الخطِّ والكتابة»، أي «الإملاء» باللفظ المعاصر، ومن هذه المختصرات ما صحَّتْ نسبِتُه إلى زَمَانِه ومؤلِّفه، ومنها ما نُحِلَ عليه، أو تنازَعه النقيضان، وهي درجات في الحجم وسَعَةِ الحديث، فمنها ما خُوطِبَ به المبتدئون، ومنها ما خُوطِبَ به المتوسِّطون، ومنها ما خُوطِبَ به المُنْتَهُون، وإن كان المنتهي منتفعًا بما خُوطِبَ به المبتدئ، ليكون تذكرَة له.

وضابِطُ ما سأوردُه منها هنا: أن يكون مُسَمًّى بما يفيد الاختصار أو التَّقْدمة، أو مُضَمَّنًا ذلك، أو قائمًا على الإيجاز، أو مبنيًّا على عرضِ جُلِّ المسائل مجرَّدة عن شواهِدها وعِلَلِها، ولم يتجاوز حدَّ التوسُّط، أو هو مما تناوله العلماءُ بالشَّرْحِ والإبانة.

ومن المختصرات ما كانَ في أبوابٍ نحويَّةٍ خاصَّة، وقد تَكُون أقربَ إلى علم متن اللغَةِ من النَّحو كالمصنفات في حروف المعاني أو الجُمَل أو قواعد الإعراب، وذلك مما لن أُعَرِّجَ عليه هنا، إذ الغرضُ ما صُنِّفَ في جُلِّ مسائل النَّحْو وما لَحِقها في كُتُبهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] من لفظ ابن سَلَّامٍ الجُمَحِيّ (232هـ). طبقات فحول الشعراء: 1/12.

[2] ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: 27-32، ومراحل تطور الدرس النحوي: 57 (فما بعدها).

[3] ينظر: مقاييس اللغة: 2/189 (خ ص ر).

[4] يقول الأستاذ سعيد الأفغاني (1417هـ): «(المتون) في العلوم: اصطلاح جرى عليه المعلمون، يطلقونه على مبادئ فن من الفنون، تُكَثَّفُ في رسائلَ قصيرةٍ يستظهرُها للطلاب، ترسيخا لمسائل العلم في حفظهم… ثم يشرعون بعد استظهار الطلاب لها في شرح ألفاظها وحل معقداتها» من تاريخ النحو: 180.

[5] ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: 6/2200 (م ت ن)، ومقاييس اللغة: 5/294-295 (م ت ن).

[6] ممن استعمل لفظ «المتن» للحديث: الإمام مسلم بن الحجاج (261هـ)، ينظر: التمييز (له): 170، 171.

[7] إيضاح الوقف والابتداء: 41، وأميلُ إلى أنَّه مختصر النقط، وبيانُ هذا يطول، وممن حمله على (النحو) د. غانم قَدُّوري الحمد، ينظر كتابه: علم النَّقْطِ والشكل (التاريخ والأصول): 24 (الحاشية: 2).

في مختصرات النحو ومُتُونه قراءة المزيد »

العَربيَّةُ بَين فِقهين

دكتوراه من قسم اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ومعلم سابق لعلوم العربية بمعهد المسجد النبوي

- تاريخ النشر |

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

غَيْرُ مَخْبُوءٍ عَن ذِهْنِ النَّبيهِ أن فَسادَ تأويل ألقابِ العلوم بابُ اختلالِ النظرِ فيها، ونُزُوعٌ عن جادَّة فَهْمِهَا، إذ تستحيل الرسومُ الأولى هيئاتٍ لم يرَها المتقدمون، وصُوَرًا لم يعرفها السابقون.

وقد نالَ علومَ العربية القُدْمَى قدرٌ من هذا، فرأينا الأوائل يخوضون في مسائلَ وأدركنا الأواخرَ تخوضُ في أخرى، مع أنهم أجمعين يزعمون الحديث عن مسمًّى واحد، ولم يدرُجْ متقدمو علماء العربية[1] على تعريفِ عامَّةِ الألقاب التي أوردوها أعلامًا على العلوم أو صِفَاتٍ لها، بل اكتفوا فيها بدلالة اللقب الْمُفْرَدِ أو المركَّبِ، ولو كانت اصطلاحيَّةً احتملتْ معنًى خاصًّا أو عامًّا لم يُعْرَف من قبل، فمن ذلك إغضاؤهم عن تعريف «اللسان» و«اللغة» و«النحو» و«التصريف» وغيرها من آحاد الألقاب، وكان من شأنهم الذي لا يخفى على كلِّ ذي بَصَرُ الاستطرادُ في تصانيفهم، فترى الخليل بن أحمد (179هـ) يصدِّرُ «العين» بمقدمة صوتيَّة باذخة -وهو عندنا كتابٌ في علم متن اللغة-، وترى سيبويه (180هـ) يعرضُ في «الكتاب» للنحو والتصريف واللغة والأصوات -وهو عندنا كتابٌ في علم النحو-، وهم في كلِّ ذلك يقْدُرُون الكلماتِ قَدْرَها، فلا يقولون إلا على مِقْدَار ما يَرُومون، فكانت لألقابِهم دلالاتٌ ظاهرَة، لا يذهب الفطِنُ في استنطاقِ معانيها كُلَّ مذهب -وإن مسَّهُ نفحُ استطرادِهم-.

ومن الألقاب التي أوردوها وسمَّوْا بها بعض أسفارهم: «فقه اللغة»، فعرفوه بمعنًى سلَبَهُ المتأخرون رَسْمَه، حتى غدا اليوم شيئًا لم يَخُضْ فيه أصحابُه، وبنى على ذلك مُعَاصِرُونَا الوقيعةَ في عَمَلِ المتقدمين ونسبتهم إلى التقصير فيه، وهذه قِصَّة اللَّقَب والملقَّب به أصيلًا ودخيلًا.

أولًا: «فقه اللغة» الأصيل.

الفقْه -في العربية-: الفهم، واللغة: «أصواتٌ يُعَبِّرُ بها كُلُّ قومٍ عن أغراضِهم»[2]، ولم يجئْ لفظُ «اللغة» في القرآن الكريم وكلام رسول الله وأهل الصَّدرِ الأول، لأن دلالته يومئذ أخصُّ، فكان «اللسان» هو المقدَّم، وعليه جرى كتاب الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، ﴿بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، وأما «اللغة» فجاءت في كلام أهل المئتين -الأولى والثانية- على مَا ميَّزَ طرائقَ كُلِّ قبيلٍ من العربٍ بوجهٍ من وجوهِ الكلام، فقالوا: «لُغَة قريش ولُغَة تميم ولُغَة قيسٍ ولُغَة أسد»، وبين هذه اللغات فروقٌ صوتيَّةً وتصريفيَّة ونحويَّة ودلاليَّة -وإن قلَّتْ-، وجامِعُها: «اللسان العربيّ»، ليكون نظيرَه: «اللسان الرُّومي والفارسيّ والحبشيّ»، وهلمَّ جرًّا[3]، ثم اتَّسَعَتْ دلالة «اللغة» لتكون مرادفة للسان العربيِّ، وعليها تعريفُ ابن جني (392هـ) الذي نقلتُه آنفًا.

ومنتهى الأمر من هذا أن «فقه اللغة» يعني فهم لسانِ العرب، وهذا معنًى واسعٌ يشملُ فهم كُلِّ علوم العربية، ولا ريبَ أن مُطْلِقَه يريدُ هذا الأصلَ، ولكنَّه أجَلُّ من أن يدَعه عَرِيًّا من أيِّ بَيَان، فأيَّ فَهْمٍ أرادَ منِ استحدَثَ هذا اللقب؟ وأيَّ سبيل سلَك؟ وطريقُ هذا: النظرُ في محلِّ إطلاقِه، والمسائل التي تنازعته.

ومِن أَقْدَمِ مَنْ رأيتُه يورد اللقب: المعافى بن زكريا (390هـ) حين أجمل صِفَات الكمَلَةِ من نُقَّادِ الشعر؛ قائلًا: «إِنَّ نَقْد الشّعْر عَلَى التَّحْقِيق عَزيزٌ جدا، وَإِن النَّاقِد الَّذِي يُعْتَمدُ فِي النَّقْد عَلَيْه، ويُرجع فِي صِحَّته إِلَيْهِ: لَا يَكُون كَامِلًا حَتَّى… يكون ناقدًا فِي فقه اللُّغَة، غَيْر مُقَصِّر عَلَى تأدية مسموعها، وحفظ مَنْصُوصِها ومَسْطُورها، ومضطلعًا بلطيف الْإِعْرَاب وَقِيَاس النَّحْو، حَافِظًا للأمثال المضروبة، مهتديًا بأعلام الْعقل المنصوبة، حَاصِرًا لمجاري الْعُرْفِ وَالْعَادَة، آخِذا من كُلّ عِلْمٍ وأدب بحظٍّ، وضاربًا فِي صناعات الْفِكر بِسَهْم»[4].

وسياقُ كلامِه مُوحٍ إليكَ أنَّ «فقيه اللغة» هو الناظرُ فيها نظرًا زائدًا، غير مكتفٍ بظاهر لفظِها، مُبِينًا عن شَواكِل أمرها، فيكون عارفًا بمسالك العرب في مخاطباتها، ومجاري القولِ عندها، مفرِّقًا بين مشتبه منطقِها، وقوانين علومِها.

وفي زمانِه سمَّى ابن فارس (395هـ) كتابَه المشهور بـ«الصاحبيِّ في فقه اللغة وسَنَنِ العَرَبِ في كلامها»، وزاد في مقدمته «فقه اللغة العربية»، أما «الصاحبيِّ» فنسبة إلى الْمُهْدى إليه الصاحب بن عبَّاد (385هـ)، وأما الباقي من ترجمة الكتاب فيبينُ عنها ما حواه من أبوابٍ ومسائل، وقد صدَّره بقوله: «إِنَّ لِعِلْمِ العرب أصلًا وفرعًا: أمَّا الفرعُ: فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: (رجل وفرس وطويل وقصير)، وهذا هو الَّذِي يُبدأ بِهِ عند التعلُّم، وأمَّا الأصلُ: فالقولُ عَلَى موضوع اللغة وأوَّليتها ومَنْشَئِها، ثُمَّ عَلَى رُسُوم العرب فِي مخاطبتها، وَمَا لَهَا من الافْتِنان تحقيقًا ومجازًا»[5]، فالفرعُ عنده أبي زكرياءَ: معرفة آحاد المسائل النحويَّة والتصريفية وغيرها، والأصلُ: معرفة مادَّة اللغة إجمالًا، وأصلها القديم، ومنازعِها، والصِّفات اللغويَّة الكُبْرَى في كلامِها، وأنواعِ افتنانِها في الخطابِ حقيقة ومجازًا، وإذا أنضيتَ -في تأمُّلِ حديثِه- رِكابَ فَهْمِكَ: عَرَفْتَ أنَّ هذا النوع من العلوم لا يَبْلُغه المبتدئ، ولا يَبْنِيه صاحب الرأيِ الفطير، بل هو ابنُ زمانٍ طويل، وقد ضَمَّ كتابُ ابن فارس (395هـ) أبوابًا لا تخرُج عن أصل علم العربية، فمن ذلك: حديثُه في نشأة اللغة العربية، وأصل الخط العربي، وبيان فضل العربية على اللغات، وسَعَتها وقدرِ ما يُحَاط منها، واختلافها، والفصيح والمذموم من لغاتها، وحدِّ اللغة التي نزل بها القرآن، والخطأ في اللغة، والاحتجاج بها، ومسائلَ في القياسِ عليها، وخصائص من كلام العرب لم تُعْرف في اللغات الأخرى، والألفاظ التي عرفتها العربُ بمعنًى وخصَّها الإسلام بمعنى، وأصول الأسماء، وكَيْفَ تقع عَلَى المسميات، ثم سرد حروف المعاني وما أشبهها من مبنيِّ الأسماء مرتبة على حروف المعجم مشروحَة مفسَّرة، ثم عرض لمسائلَ تناولها البلاغيون -من بعدُ- كأبواب من الخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز، وختم بأبواب من خصائص كلام العرب كإطلاقِ الواحد مرادًا به الجمع، وإطلاق الجمع مرادًا به الواحد والاثنان. وكتابُه بَيْنَ يَدَيْك فانظُرْ فيه.

ولعلَّه بانَ لك الآن معنى «فقه اللغة» عند المتقدمين، وغايتُهم منه، وطريقُهم إليه، ولذا كان من أعظم التصانيف المدوَّنَةِ فيه «الخصائص» لعبقريِّ العربية ابن جني (392هـ)، فهو -وإن لم يَحْكِ «فقه اللغة» لَقْبًا- مِن أجلِّ كُتُبِ هذا الفنِّ وأعظمها، وقد عرضَ فيه لأسرارِ العربية ومظاهر عبقريِّتها، ومنازِع النحويين في النظر إليها، ومما قالَه في أوَّلِه مُبينا عن غرضِه: «وإنما هذا الكتاب مبنيٌّ على إثارة مَعَادِن المعاني، وتقريرِ حال الأوضاع والمَبَادِي, وكيف سَرَت أحكامُها في الأَحْناء والحواشي»[6]، وكان محلَّ تعظيمٍ وتبجيل، حتى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ) وهو يردُّ عليه معترفًا بفضله: «وابن جني له فضيلة وذكاء، وغَوْصٌ على المعاني الدقيقة في (سر الصناعة، والخصائص، وإعراب القرآن) وغير ذلك، فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفَضِيلَتِه»[7].

وجاءِ من بعدهم الثعالبي (429هـ) فسمَّى كتابه «فقه اللغة وسرَّ العربية»، ثم كسَر كتابه على قسمين: فقه اللغة، وسرِّ العربية، وخصَّ الأوَّل بالفروق اللغوية بين الكلمات في واحدٍ وثلاثين بابًا تضمُّ أصول المعاني التي كانت فيها، وذلك مبنيٌّ على فَهْمِ كلامِ العرب، وطائفةٌ منه ليست من صريحِ كلامها، وأما الثاني ففي خصائص لُغَة العربِ في الصوت والبناء والتركيب والمعاني، وهو قريبٌ مما صنعَه ابن فارس (395هـ)، وكلاهما مستضيءٌ بنورِ ابن قتيبة (276هـ) في «تأويل مشكل القرآن» -رحمهم الله جميعًا-.

وجاءَ من بعدهم بزمانٍ القَلْقَشَنْدي (821هـ) فذكر من العلومِ المتداولَة «عِلْمَ اللغة»، وقال فيه: «من الكتب المختصرة فيه: (الْمُنْتخب والْمُجَرَّدُ) لكُراع، و(أدب الكاتب) لابن قتيبة، و(فقه اللغة) للثعالبي، و(الفصيح) لثعلب…»[8].

ودلالة (علم اللغة) غيرُ مُشْكِلة: فإن مرادَها علمُ (مَتْنِ اللغة)، وهو العلم المعنيُّ بألفاظ العرب المسموعة التي لم تجرِ على قياسِ، ومن مظانِّه ما يسمَّى اليوم بـ(المعجمات اللغوية) كالعين والتهذيب والصحاح والقاموس المحيط ولسان العرب وغيرها، ولذا ذكر القَلْقَشَنْدي (821هـ) منها (المنتخب والمجرد)، وأما (أدب الكاتب) ففي مسائلَ من علم متن اللغة ومسائلَ من علم الخطِّ وغيرهما مما يُصْلِحُ من شأنِ الكاتب، وأما (الفصيح) فيقرُب من باب لحنِ العامَّة أو إصلاح الخطأ الشائع، على أنَّ في صنيع القَلْقَشَنْدي (821هـ) تجوُّزًا، فـ(فقيه العرب) غير مقتصر على ظاهر هذه التصانيف، بل نظرُه موصولٌ بدقائقِها.

هذا طرفٌ من قصَّة «فقه اللغة» الأصيل، فهو «درسٌ خاصٌّ بالعربية وجماليَّاتها، ومادَّتُه: اللغةُ العربية، وغايته: خدمة القرآن، ومقاومة اللحن، وفهم العربية فهمًا دقيقًا؛ يزيد الإنسانَ معرفة بالعربية، ويزيدُه فقها في استخدامها في التعبير، والتذوُّقِ لما يقول ويكتب، ولذلك لا يخوض المتعلِّمُ في مسائله إلا بعد أن يُتْقِنَ العربية في قواعدها ومَتْنِها»[9].

ثانيًا: «فقه اللغة» الدخيل.

أخذ عُلَماء اللغات -بأُورُبَّا في القرن الثامن عشر المسيحيِّ- يبحثون في التأريخ الثقافي للغات الغَرْبِيَّة من خلال الوثائق المكتوبة بها، بعد أن تُرْجِمَ الكتاب المقدَّسُ إلى عددٍ من اللغات -منها السِّنسِكْريتية-، فانتهوا إلى مصطلحٍ خاصٍّ بهذا البحث هو: (فِلُلُوجي – Philology)، درسوا فيه النصوص القديمة -من جهة قواعدها ومعاني كلماتها-، وفكّوا الْمُعَمَّى من رموز الكتابات القديمة التي ماتتُ لغاتها، واهتموا بالآثار وتحقيقها ومقارنتها، فمادَّة هذا العلم الأولى: النقوشُ والكتابات القديمة، وغايته: معرفةُ أصول اللغات الإنسانية، وقد قضوا في هذا العلمِ زمانًا طويلًا، حتى بلَغَتْ بهم أفانين البحث والنظر إلى عِلْم آخرَ أطلقوا عليه: (لِنْقْوِسْتِكْس-Linguistics)، ليبحث في لُغَة الإنسان من حيثُ هي، عَمَلًا وتطوُّرًا وتشكُّلًا، نطقًا أو كتابة، من دون نظرٍ إلى صوابٍ أو خطأ، يبحثون فيه بحثًا علميًّا مختصًّا باللغة نفسها، للكشف عن حقائق اللغات وقوانينها المشتركة، فكان منهجُه التجريبَ العلمي، المعنيَّ بتحليل المادَّة الخاضعة لإدراك الحواسِّ، وغايتُه من كلِّ ذلك: الكشف عن الحقائق الجامعة لِلُّغات الإنسانية في بابَةٍ واحدة، من خلال طريقين: وضع النظريات الشاملة عن اللغة والحياة اللغوية، ووضع الأسس البحثية في اللغة.

فهذان العِلمان الغربيَّان نَشَآ في أحضان الفكر الغربيِّ، واضحيِ المعالم والصُّوى، غير أنَّ الباحثين المحدَثين -من العرب- ترجموا اسم العلم الأول لـ(فقه اللغة)، والثاني (لعلم اللغة)، ثم زادوا على ذلك أن نقلوا مباحثَ هذين العلمين الدَّخِيلَيْن إلى العربية، ثم حكموا على اللَّقَبين القديمين ومدلولهما بالقصور ونقص المعرفة!

ومن خبَرِ ذلك أن جامعة عربية ابتعثت بعض طلبتها إلى الغَرْبِ لدراسة العربية، فدرسوا العِلْمين وأرادوا درسَ فقه العربية على طريقة الغرب، أو المزج بين العلمين في سِنْخٍ واحد، ولما آبوا إلى بلادهم وضعوا مقررا دراسيًّا في ذلك، ويذكر الدكتور زكي مبارك (1952م) أن المستعرب جويدي (1935م) أُسْنِدَتْ إليه مادَّة فقه اللغة في الجامعة المصرية، فأشار في محاضرته الأولى بتاريخ (7/أكتوبر/ 1926م) أن كلمة (فيللوجي): «تصعب ترجمتها بالعربية، وأنَّ لها في اللغات الغَرْبِيَّة معنًى خاصًّا لا يتفق عليه أصحاب العلم والأدب…»[10].

وقد استسهل المحدثون ترجمتها لـ«فقه اللغة»، فآل الأمرُ إلى ما تراهُ اليوم في الكتُبِ والبحوث الكثيرة الموسومة بـ(فقه اللغة وعلم اللغة)، وممن أشار إلى فرقِ ما بين العلمين: د. محمد محمد حسين r في كتابه (مقالات في الأدب واللغة)، وشيخنا أ.د. محمد يعقوب تركستاني في كتابه (في فقه اللغة العربية)[11]، وهو من أوسع من حرَّر هذه القضية.

ولستُ هنا في مقامِ الحثِّ على اطِّرَاح دراسة العلوم المحدَثة، ولكنَّ الغاية من مقالتي هذه أن أصِلَك بخبَرِ المسلكين، وفي الكتاب الأخير فروقٌ ضافية -بين درسِ السابقين واللاحقين-، وغايةِ كُلِّ درس، وطرائقه، وآثاره، وسيَقِفُك كُلُّ ذلك -بإذن الله- على نهج الصواب.

_________________________________________

[1] استقرَّ عامة المتأخرين على عدِّ (المتقدمين) من العلماء من لم يجاوزِ القرنَ الرابعَ الهجريّ، وأما إن وقع مثلُ هذا اللفظ في كلام المتقدمين أنفسهم كأبي العباس المبرَّد (285هـ) وأضرابه فيكون بحسَبِه، إذ يعني به طبقة الخليل بن أحمد (179هـ) وشيوخه ومن قَبْلَهم.

[2] الخصائص: 1/34.

[3] ينظر: لغات طيِّء: 1/5 -فما بعدها- (رسالة جامعية)، وفي فقه اللغة العربية (للتركستاني): 67-76.

[4] الجليس الصالح الكافي: 290.

[5] الصاحبي: 48.

[6] الخصائص: 1/32، والأحناء جمعُ حِنْو، وهي الجوانب.

[7] مجموع الفتاوى: 20/486.

[8] صبح الأعشى: 1/538.

[9] في فقه اللغة العربية (للتركستاني): 89.

[10] النثر الفني في القرن الرابع: 391 (ط. هنداوي).

[11] ينظر: مقالات في الأدب واللغة: 56-120، وفي فقه اللغة العربية (للتركستاني): 77-104.

العَربيَّةُ بَين فِقهين قراءة المزيد »

تأملاتٌ في مقدمات الجرجاني

دكتوراة البلاغة والنقد

- تاريخ النشر |

إن بناء الحضارات لا يشيّد إلا بالعلم والمعرفة، وكل كتاب فذ هو بذرة يسهم في تحريك الفكر وتحفيزه، ولا تخلو هذه المؤلفات من مقدمات من شأنها أن تحوي على أسس الأفكار التي صنعت زهار المعرفة وفجرت مكامن قوى الأفكار.

وإذا جئنا لأصل كلمة مقدمة في اللغة نجد أن أصل المقدمة من مقدمة الجيش وطليعته، وهي التي تتولي الحماية وتتصدى للخطر، وهذا المعنى اللغوي يلقي بظلاله على المعنى الاصطلاحي لمقدمات الكتب التي تنشد صناعة الفكر وبناءه، وتتصدى لسبات الفكر ورقوده، أما المعنى الاصطلاحي فهي العتبة الكبرى التي تعد مدخلا للقارئ يصوغ فيها الكاتب مقاصد كتابه ومضامينه، وإشكالاته المعرفية وسياقاتها ويبيّن فيها طرق المعالجة.

إن مقدمات الكتب علم مهجور، فيها من الذخائر والنفائس والكنوز المعرفية ما ينبغي أن نتوقف عندها ونتداول كرائمها. تعرض المقدمات مقاصد المعرفة التي يرومها المؤلف، والأصول الفكرية الثاوية في ذهنه، وما من مقدمة إلا تنطوي على هم كاتبها، والإشكال المعرفي الذي يتغيا إلى تفكيكه وتحليله ثم تقويمه وتركيبه، ومن يطالع بناء المقدمات في تراثنا فسيلحظ أنها إما قصيرة تشتبك مع موضوع الكتاب، أو متوسطة يعبُر فيها الكاتب إلى موضوعه، أو مقدمة مطولة يثوّر فيها الكاتب رؤاه وطرائق تفكيره في كيفية الاشتغال، وهذه الأخيرة هي ما تميّزت به المقدمة في العصر الحديث، وإن وجدت في المقدمة التراثية لكن بصبغة عصرها.

هذا المقال يتحسس ويتدسس في عقل عبد القاهر الجرجاني من خلال مقدماته الثلاث في (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) و (والرسالة الشافية) وهو يؤسس لنظرية النظم، تلك النظرية التي أسست ركائز البلاغة العربية بعلومها الثلاث، المعاني والبيان والبديع، فهل حدثنا الجرجاني في هذه المقدمات عن نظم آخر غير النظم (معاني النحو)؟ وهل كانت الأصول التي بنى عليها النظرية هي أصول لغوية فقط؟ وهل لهذه المقدمات الثلاث وشائج تربطها ببعضها؟ وإذا كان الجرجاني قد أسس لكل من كتب بعده في البلاغة والبيان، وأظهر دقة الصناعة في مدرسته التحليلية الأدبية، فهل في مقدماته أشياء أخرى توازن قدرته في الصنعة البيانية؟ وهل لعناوين كتبه تعالق مع مقدماتها؟ تشتغل هذه المقالة في مقاربة أجوبة هذه الأسئلة التي أثيرت من خلال قراءة مقدمات الجرجاني.

تبرز مكانة أي عالم من خلال صناعته للفن الذي يشتغل فيه، فهناك من يشرح، أو يعلق، أو يختصر، أو يقرر، وهناك من يصنع نظرية، وهذه هي أحد معالم بروز الجرجاني، فصناعة النظرية تُعرف من خلالها أسرار بناء المنظومة المراد دراستها وما تحويه من مفاهيم وعلاقات يُقدم من خلالها المبررات المنطقية والبراهين الممنهجة وفق أصول منتظمة ورؤية كلية، وقد هدانا الجرجاني من خلال استثمار جهود سابقيه في اللغة والأدب والنقد، وعقله المتوقد إلى صياغة علمية جامعة نقف من خلالها على أسرار البيان ومقاربة وجه الإعجاز البلاغي للنظم الكريم، ومعرفة مدى تحقق انسجام الصياغة مع المعنى المراد، الذي يلقي أثره على صقل الملكة النقدية التي تعلل تفاضل الأقوال على بعضها.

إن الذهنية التي أنتجت لنا نظرية النظم مزجت معها أصولا فكرية ترقى أن تكون بناءً لوعي أشمل وعقل شغوف ونفس متطلعة، أولى هذه الأصول هي الحض على طلب العلم وبيان فضله، ومنه تخرج كل خصلة حسنة، يقول عبد القاهر في الدلائل: “فإذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونبيّن مواقعها من العظم، ونعلم أيّ أحق منها بالتقديم، وأسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك”. ومن وجود العلم إلى عدمه ينبه قائلاً: “وإذا هي خلت من العلم أو أبت أن تتمثل أمره وتقتفي أثره ورسمه، آلت ولا شيء أحشد للذم على صاحبها منها، ولا شيء أشين من إعمالها لها”. ومن كمال البيان أن يساق الشيء وضده كما سبق حتى يستبان الأمر، وتقع الفكرة موقعها، والمقابلة لها شأن في التأثير وقبول الأفكار كونها تبرز مواطن التشابه والاختلاف، وهذه سمة من سمات التفكير العليا أو المركبة، والحق إن العقلية الشمولية تعطيك من منهاجها قبل أن تعطيك نتاجها، وإذا سلمنا بفضيلة العلم فليس لها سبيل إلا الهمة والعزم ورباطة الجأش وهذا الأصل الثاني الذي أردفه الجرجاني بالأول، فيقول في الدلائل: “وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر، وطلبتها هذا الطلب، احتجت إلى صبر على التأمل، ومواظبة على التدبر وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام، وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية، ومتى جشمت ذلك، وأبيت إلا أن تكون هنالك، فقد أممت إلى غرض كريم، وتعرضت لأمر جسيم، وآثرت التي هي أتم لدينك وفضلك، وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك، وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضوأ لها وأنوه لها وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا وكوكبها طلوعا، وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك وأبعد من الريب وأصح لليقين وأحرى بأن يبلغك قاصة التبيين”. وإذا تأملتَ هذه الدرر وجدتها من أنبل المحفزات للطلب والعكوف على أبواب العلم والكتب، ولو كان الأمر بيدي لجعلت هذه الكلمات ترفرف عند مدخل مؤسساتنا التعليمية، ولا يفتأ عبد القاهر أن يدلك على الطريق، وكما قيل: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حيث يوصي بالتفكير التأملي في العلم ودقائقه وسبر أغواره إلى ذوقه والتلذذ به، وهذا الأصل الثالث فيقول في الدلائل: “فانظر لتعرف كما عرفت، وراجع نفسك، واسبر وذق لتجد مثل الذي وجدت فإن عرفت فذاك، وإلا فبينكما التناكر، تنسبه إلى سوء التأمل، وينسبك إلى سوء التخيل”. وإذا وجدت هذه الأصول إلى نفسك المتطلعة موردا فاستبشر بها خيرا وأملا، فأساسها العلم، وطريقها الهمة، ونماؤها التأمل.

وفي السياق ذاته ينقلنا الجرجاني من الأصول إلى أدوات العلم والبحث، وأولى هذه الأدوات اللغة وهي التي تكشف عن الأسرار وتبرز الكنوز، يقول في الدلائل: “ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا من علم البيان، الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي … والذي لولا تحفّيه بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة ولما استنبت لها أبد الدهر صورة ولا استمر السرار بأهلتها، واستولى الخفاء على جملتها”. وهذه من الكلمات العالية، وفيها تتجلى حركة العقول الحية، التي تكاشف لك المعنى بأكثر من مورد، وهذا يدل على إخلاص العالم في تبليغه للعلم، كما أن للجانب الجمالي تأثير في حصول الطراوة العقلية بقبولها للفكرة، والمتمثل في الأساليب البديعية من المقابلة والسجع، وهذان الفنان وغيرهما من أساليب البديع مما يميّز المقدمة ويجذب لها السامع.

ويؤكد الجرجاني دور البيان باللغة، حيث يقول في أسرار البلاغة: “فلولاه – يقصد البيان – لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير كمائمه، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها، واستوت القضية في موجودها وفانيها، نعم، ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها، والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان، وإساءة من إحسان، ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين، وذم وتهجين”. وفي توظيف طاقات اللغة يكمن سر النبوغ والوصول، ومن اللغة تتولد الأداة الثانية وهي الإعراب، وما من علم من العلوم العربية أو الشرعية إلا له وصل ونسب به، والإعراب المتبصر في نظرية النظم هو الذي يوقفنا على الأسرار البيانية الكامنة في البنية الداخلية للكلام، يقول في الدلائل: “وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها وينسبها ويردها إلى أصولها، ويبيّن فاضلها من مفضولها”. وهذا الكلام هو لب نظرية النظم التي رسم ملامحها من تثوير المعرفة الواعية باللغة، يقول في الدلائل: “وإذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يبيّن نقصان كلام ورجحانه حتى يُعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه وإلا من غالط في الحقائق نفسه”. وهذا القول يدل على القراءة الواعية المستنيرة لكتاب سيبويه الذي صب ثمرته في علم البلاغة، ثم يلي الإعراب العلم بالشعر وصنعته، يقول في الدلائل: “وذاك إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي إن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتيها إلى غاية لا يُطمح إليها إلا بالفكر، وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب”. فالشعر صياغة ومضمونا أمد العلوم العربية بعلم زاخر وافر، وعلى ذلك فإن المكنة من اللغة التي تهبك صحة البيان، والعلم بالنحو والإعراب، وإدراك الصناعة الشعرية ونقد الشعر عن طريق الموازنات الشعرية منطلق أساس في الوقوف على أسرار البيان القرآني.

إن تثوير هذه الأصول والأدوات الفكرية والعلمية لصناعة نظرية لا تنشأ إلا مشكل معرفي عويص، ومن خلال النظر في مقدمات الجرجاني فقد تمثل الإشكال جليا في الرسالة الشافية والأسرار والدلائل، يقول في الرسالة الشافية: “معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، ومنازل يعلو بعضها بعضا”. ويقول في الأسرار: “ويتقرر في نفس المتأمل، كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان، ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان”. ويقول في الدلائل: “وجملة الأمر إنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتُحلْي حتى تكون ممن يعرف الخطأ من الصواب، ويفضل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان وتعرف طبقات المحسنين”.

وإذا سلمنا أن كل نظرية انطلقت من أزمة عاصرت زمانها، فإن من يفحص الخلفيات التاريخية التي عاصرت الجرجاني، ويكشف عن مظاهر البنية الفكرية في ذلك العصر يلحظ سيادة النزعة العقلانية الذي التبس به مذهب المعتزلة ومنها كونوا أصولهم الخمسة، حيث أدى تصورهم العقدي إلى تركيزهم على العناصر الصوتية واللفظية للإعجاز القرآني فأولوا العناية الكبرى للألفاظ وحسن موقعها في الأسماع، في حين أن الأشاعرة – والجرجاني منهم – يرتكزون إلى الألفاظ من حيث ارتباطها بالمعاني وهو ما يعرف بالإسناد الذي ينظر إلى العلاقات والروابط المعنوية واللغوية، يقول في الأسرار: “وهذا الحكم _ أعني الاختصاص في الترتيب – يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة على قضية العقل، ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل”. وعلى أساس هذا السياق الإشكالي تبلورت نظرية النظم، ومن الأمثلة التي نوجزها لبيان النظرية ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم: (واشتعل الرأس شيبا) آية: 4، فتأمل معي هنا التمييز المحول عن فاعل (شيبا) وماذا أحدث في المعنى، إذ الأصل في غير القرآن: اشتعل شيب الرأس، وفائدة العدول – من المفاهيم الرئيسة في علم البلاغة – إلى التمييز إفادة شمول الشيب لجميع شعر الرأس، وهذا المعنى هو المقصود في هذا المقام، ولا يكون في صياغة نحوية أخرى كـ: اشتعل شيب الرأس، أو الشيب في الرأس، أو رأس الشيب اشتعل، فالعلم بالمواقع النحوية يفيد مدى مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

ومما سبق نهتدي أن الإشكال المعرفي كان واضحا جليا عند الجرجاني ومتسقا في كتبه الثلاث؛ حيث إن الصناعة النقدية في تراثنا العربي التي على أساسها اُستدل على الإعجاز القرآني بدأت بالمفاضلة النسقية المتمحورة في البنية الشعرية وهو ما يعرف بالنقد اللغوي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشاعر بما يفضي إلى سر تفاضل الأقوال ومعرفة درجات الإحسان وهو ما يعرف بالموازنات الشعرية، ثم بعد ذلك ارتقت نظرية النقد العربي واتسعت بفضل مقاربة فهم الإعجاز القرآني وهي ذروة نظرية النقد العربي الذي تبلورت قضاياه ورؤاه بعد ذلك في جانبين، الأول: في قضايا النقد التي تموضعت في الطبع والصنع وعمود الشعر واللفظ والمعنى والصنعة الشعرية، والثاني: في مقاربة الإعجاز القرآني الذي تجلى عند الخطابي والرماني والباقلاني، والمحصلة أن برزت نظرية النظم التي على أساسها ولدت البلاغة العربية بعلومها الثلاث: المعاني والبيان والبديع، ولذا فإن المعالجة التي تفنن الجرجاني في صناعتها ثوّرها الإشكال المعرفي الذي بدا واضحا عنده.

إن الأصول الفكرية لنظرية النظم بنيت على أسس التفكير النقدي، وهذا بازر في معالجة الجرجاني، لكن السؤال الحاضر هنا: هل في مقدمة عبد القاهر ما يشير إلى التأصيل النظري؟ نعم نرصد له أقوال في مقدمته نستطيع من خلالها أن نعرف حضور هذه الأصول النقدية، منها عدم التعجل في الحكم والتريث مما يؤثر على الاشتغال بالتقويم، وأن الإدلاء بأي فكرة أو قبولها لا يكون إلا بالدليل والبرهان، وكل هذه الأصول تحاط بإعمال العقل واستثمار قواه، يقول في الدلائل في شأن التقويم القائم على إصدار الحكم بعد الفحص والتحري: “ويستقصي النظر في جميعه ويتتبعه شيئا فشيئا، ويستقصيه بابا فبابا، حتى يعرف كلا منه بشاهده ودليله، ويعلمه بتفسيره وتأويله، ويوثق بتصويره وتمثيله” ويؤكد أن الحكم لا بد أن يساق بدليله بينا لا غموض فيه مع الإقناع الذي يصل إلى قطع الإعذار في الرفض، يقول: “قد قطعت عذر المتهاون، ودللت على ما أضاع من حظه، وهديته لرشده، وصح أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور”. وبالمقابل وعلى نهج الجرجاني في أسلوب المقابلة نجده يحذر من العزوف عن الدليل والتسليم دون التعقل وطلب الحق، وهذه آفة التفكير النقدي، يقول في الدلائل: “وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون وزهد فيه ولم ير أن يستقصيه من مصبه، ويأخذه من معدنه ورضي لنفسه بالنقص، والكمال لها معرض، وآثر الغبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا”. وهذا الكلام عين ما قاله المتنبي:

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام

وفي المعنى نفسه لكن بأسلوب التقريع يقول في الدلائل: “إنا نسكت عنكم في هذا الضرب أيضا ونعذركم فيه ونسامحكم على علم منا بأن قد أسأتم الاختيار ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظ، ومنعتموها مدارج الحكمة وعلى العلوم الجمة”.

كما يحذر من التصور الأولي أو قبول الفكرة الأولى؛ كون الفكرة الأولى قد تكون وهما كما ينبه الدلائل: “وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنه تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه”، ويقول كذلك في الأسرار: “وها هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة، وقبل إتمام العبرة، أن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس، إلى ما يناجي فيه العقل والنفس، ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك”. ولا يكون التفكير النقدي إلا بإعمال العقل، يقول في الأسرار: “فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق، وعذب سائع، وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده”. وهذه الأسس النقدية نلمحها مع كل قول ومثال يسوقه الجرجاني في مقدمته، حيث يوصي بالنظر والفحص والتحري والتأمل وعدم التسليم بدون دليل.

إن عناوين الكتب الثلاثة التي ذكرها الجرجاني وهو يعالج نظرية البيان نلمح أنها تتكامل مع بعضها وتتآزر نحو تحقيق النظرية، ولو جمعنا عناوين كتبه الأسرار والدلائل والشافية في تركيب واحد لصارت: دلائل الأسرار الشافية، وهذا يصوّر لنا حركة عقل الجرجاني نحو همه المعرفي وهدفه الذي يروم تحقيقه، وقد حقق الجرجاني – بتوفيق الله – الغاية العظيمة التي سعى إليها من خلال نظرية النظم، التي ترشد إلى مقاربة فهم الإعجاز المتمثل بالوجه البلاغي، واستخلاص نظرية يقيم عليه وجه التمايز بين الأساليب، ووصفها بالشافية؛ كونه قد أفاد كل من جاء بعده سواء على وازن مدرسته التحليلية الأدبية كما تمثلت عند الزمخشري الذي طبق نظرية النظم في تفسيره الكشاف، أو المدرسة التقعيدية التي اهتمت بالتقسيم والتفريع كما عند الرازي والسكاكي.

إن عملية التفكير في التفكير ترتكز في أصلها على المعرفة وطبيعتها، وبيان قدرة الإنسان

تأملاتٌ في مقدمات الجرجاني قراءة المزيد »

مسالك التفكير بين حقول المعرفة

“إنني لغتي“

(جان بول سارتر)

كلما اقترب طبعك من طبع العلم الذي تطلبه زادت الوشائج التي تصلك بأسراره، وأن قوى الخواطر والأفكار مستمدة من اللغة، وأن كينونتنا ووجودنا وإدراكنا ونشاطنا ومسارب فكرنا كامن في اللغة، وهي مستودع الثقافة، ومنها ينهض الإنسان ويرتقي في سلم الحضارة.

إن أول فكرة تصادفنا في هذه المقدمة هي علاقة الطبع والتفكير باللغة ومدى اعتماد أحدهما على الأخرى، وقد تباينت الآراء في ذلك، فقيل بأن اللغة تعتمد على التفكير، وقيل بأن التفكير يعتمد على اللغة، أو أنهما مستقلان، أو بينهما علاقة متبادلة، وقد جرت العادة أن على الباحث أو المتلقي أن يختار بين تلك الآراء، وإني أجدنا في سعة عن هذا الاختيار القاتل بأن يلغي اتجاه على حساب آخر، ولذا فإني أميل إلى جل هذه الاتجاهات إلا الاتجاه القائل بأنهما مستقلان ولا يؤثر أحدهما على الآخر؛ كون التفكير لا يستقل عن اللغة، واللغة لا تستقل عن التفكير، وباقي الآراء قد تكون صائبة لكن تكون بينهم تراتبية معينة، وذلك تحت أسباب وظروف وملابسات شتى في تقديم أحدهما على الآخر.

إذا ما جئنا لنربط بين قوة اللغة وأثرها في التفكير يكاشفنا العصر الجاهلي – وما هو بجاهلي – من حيث قوة تأثر التفكير باللغة، فقد اكتسب العرب الأوائل من اللغة العربية معناها وصفتها وسمتها وسموها، وهو حسن الكشف والبيان عن مكنون الطبع والفكر، هذا وإذا رمنا أن نستنطق ظلال اللغة وأثرها على مهارات التفكير في عدد من الحقول المعرفية لألفينا تلك المهارات حاضرة بصورتها التطبيقية، من ذلك التفكير الإبداعي الذي غدا عشبا وبستانا من اللغة، وأضحى التفكير ممزوجا بالعربية الذي كساها ملاحة وإبداعا، وقد أُثر عن العرب أمثالا بليغة تمثلت في تفكيرهم وسلوكهم، من ذلك ما اشتهروا به من التأني وعدم العجلة، جاء في المثل: (القطوف يبلغ الوساع) وهذا أسلوب من أساليب التصوير البياني، والقطوف من الدواب البطيء المتقارب الخطا، والوساع ما اتسع في السير، ولك أن تتكفر في الإيجاز والمعاني المكنوزة الذي يمثله هذا المثل. ومن الصفات التي تمثلت في سلوك العرب الكرم والعطاء، فيقول قائلهم: (ارخ يديك واسترخ إن الزناد من مرخ) وهذا تشبيه تمثيلي يضرب للرجل الكريم الذي لا يحتاج أن تلح عليه في الطلب، انظر الآن وتأمل كيف شعّ التفكير من اللغة. ومما جاء عنهم كذلك في المثل: (أصم عما ساءه سميع) وبُطّاش البيان والفكر حذفوا الجار والمجرور؛ تعويلا على فطنة المتلقي في تحصيل المعنى، وإبداع العرب اللغوي في إشراك المتلقي صناعة القول، إذا التقدير: سميع للحسن، والشاهد هو حلم العربي، والأمثلة كثيرة جدا. ومِساحات الإبداع واسعة، ولعل ذلك هو ما دعا الأخفش إلى أن يقول: (أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا) ومثله القائل لأبي تمام المجدد: (لم لا تقول ما يفهم؟ فقال له أبو تمام: لم لا تفهم ما يقال؟).

إن المكنة اللغوية للعرب ألقت بظلالها على عمليات التفكير، فتمثلت في مهارات التفكير الإبداعي الذي يتصف بالأصالة والجدة (الصور البيانية وكافة الظواهر البلاغية) وعدم التقييد بالقواعد المنطقية (النحوية) والطلاقة ( توليد عدد كبير من الألفاظ التي تدل على المعنى الواحد) والمرونة ( التراكيب التي تشمل على عدة معاني تتجاور ولا تتدافع) والتفكير الإبداعي تفكير مركب يتطلب مستوى عال من العمليات العقلية، ولو رُصفت الأمثال السابقة على التفكير البسيط لوجدناها خالية من الصور البلاغية العالية، من التصوير البياني والإيجاز وألوان البديع، ولظهرت لنا معاني مألوفة لا تتجاوز المفهوم الحسي لألفاظها، لكن مفهوم العدول الذي اشتهر في الحقل البلاغي يوازي التفكير الإبداعي، ذلك أن العدول يتجاوز المألوف من التراكيب النحوية إلى غير المألوف فيما يسمى بالسبكة البلاغية، فليس القصد من السبك والحبك الإفهام، إنما يتعدى ذلك إلى ما يطرب ويهز النفس ويحرك الطباع، وهذا من ناحية التفكير الإبداعي.

وإذا ما جئنا لأعظم الحقول المعرفية وأغناها وهو أصول الفقه المرتبط ارتباطا وثيقا باللغة، وجدنا أسس التفكير العلمي متعاضدا مع المكنة اللغوية كما عند الفقهاء الحنفيين في سبل استنباطهم للأحكام الشرعية، بدءا من وجود الإشكالية التي تتمثل أولا بضعف اللغة، وانتشار العجمة بسبب الفتوحات واتساع الرقعة الإسلامية، ، وقلة الصحابة – رضي الله عنهم – وقلة رواية الحديث، ونشأة الفرق والمذاهب، وصولا إلى المرحلة الثانية التي تبدأ بحل المشكل وهي جمع المادة التي تستقى منها الحلول، وقد تمثل ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي، ثم فرض الفروض التي هي التصور الذهني الذي يهدي إلى الحلول وإيجاد العلائق بين النص والحكم الشرعي فقد تمثلت الفروض عند المدرسة الحنفية إما بعبارة النص (ما كان السياق لأجله) أو بإشارته (ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ) أو بدلالته (ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي) أو بمقتضاه (ما ثبت بزيادة على النص اقتضى صحة معناه أو صدقه) وبناء على هذه الفروض يحصل اختيار ما يكتنزه النص من معان وأسرار لاستنباط الحكم ثم تفسيره، واستخلاص النتائج والتعاميم منه، وهذه الذهنية العلمية التي نُظّر لها حديثا ظهرت في القرن الثاني من الهجرة.

وإذا ما طالعنا حقل النقد الأدبي وجدنا أمامنا مثالا بارزا على التفكير النقدي وهو مدونة ابن سلام في طبقات فحول الشعراء، وتعد هذه المدونة من أقدم الوثائق المدونة في النقد العربي، حيث جمع أعمال أربعة عشر ومئة شاعرا من الجاهلية والإسلامية وهو ما يعرف الآن بالاستقراء الناقص؛ لأنه اقتصر على ما لا يجهله عالم، ولا يستغني عن علمه ناظر، وهذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى في عمليات التفكير الناقد، ثم تلي ذلك مرحلة ربط المعلومات من خلال المفاهيم التي ساقها من الانتحال والرواية والذوق وثقافة الناقد والأغراض الشعرية، وبتلك المفاهيم والربط بينها وبين الحصيلة الشعرية وصل إلى مرحلة التقويم والتي على أساسها وضع عشر طبقات تضم أربعين شاعرا، كل طبقة تحوي أربعة شعراء، ولم يكن التقويم خاليا من البراهين والحجج التي تؤيد تسكين الشعراء في كل طبقة، فمن خلال المعايير والمفاهيم النقدية التي مهّد لها الناقد ابن سلام في مقدمة كتابه مكنته من الوصول إلى التقويم القائم على معايير موضوعية خالية من الذاتية والعوامل الشخصية في التقويم.

وإذا ما طالعنا الحقل الأدبي ورمنا استكشاف صناعة الشعر، لوجدناه عملا معقدا ليس بالسهل، يقول الفرزدق: (أنا أشعر تميم عند تميم، ولقد تمر عليّ ساعة ونزع ضرس أهون عليّ من قول بيت من الشعر!) والصناعة كل فعل يتقن ويجوّد على وجه البصيرة، ومن تجويد الصناعة ما أطلق من ألقاب على بعض الشعراء من المهلهل لرقة شعره، والمحبّر لتزيينه شعره، والمنخّل لتنقية شعره وتصفيته، والمرقّش لتنميق شعره، وعلقمة الفحل لتجويد شعره، فإذا كان هذا في أصل الصناعة فكيف بمن كان يمكث حولا يصفّي وينقّح ويجوّد ويقاوّم الطبع والدفقة الشعورية الأولى، وهذا هو شأن التفكير التأملي الذي يمكّن من التبصر في صناعة الشعر إلى حد الاستقصاء في سبكه وحبكه وفق حالة نفسية من شك أو تردد ترافق الشاعر حتى يثقف الفكرة، وقد لوّح بهذا النوع من التفكير أحد شعراء مدرسة الصنعة والتفكير التأملي كعب ابن زهير، حيث يقول:

فمن للقوافي شانها من يحوكها؟ إذا ما ثوى كعب وفوّز جرول

كفيتُك لا تلقى من الناس واحدا تنخّل منها مثل ما نتنخّل

نثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل

وإذا أتينا لمستويات التفكير التأملي في شعر الحوليات كما يطلق عليها؛ كون أن الشاعر يخرجها بعد حول كامل، وجدنا ثلاث مستويات: المستوى الأول وهو مستوى الفكرة العابرة أو ما نسميها بالدفقة الشعورية الأولى، ووصفها بالشعورية؛ لأن الشاعر إنما وصف بهذا الوصف لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره من الناس، ولا يخلو هذا المستوى من التأمل إلا أنه المرحلة الأول من التأمل، ويلي ذلك المستوى الثاني وهو التأمل المقصود أو المدروس وهو الذي يتضمن مراجعة الفكرة وتطويرها وسبكها منظومة مرصوفة، والفرق بين المستويين، أن الفكرة في المستوى الأول هي نتاج تأمل عام لما يلاقيه الشاعر من تأمل في مواقف الحياة وإعمال الفكر فيها بقدح الأسئلة على تلك المواقف واستغرابه والدهشة منها أحيانا، وهو بهذا المستوى يكون متوقدَ الذهن حادا في التفكير، أما المستوى الثاني ففيه إخلاص للنتيجة المتأمَلة وقصدية في ذلك الموقف دون غيره، ويشمل التفكير التأملي في هذه المرحلة الدفقة الشعورية الأولى ورعايتها إلى أن يصوغها وفق قالب شعري يتلاءم مع روح الفكرة، وهذان المستويان يكونا لكافة الشعراء إلا شعراء الحوليات فإنهم في استغراقهم للفكر التأملي يتطلبون مستوى ثالثا وهو التأمل التثقيفي أو التأمل الناقد الذي يتطلب مزيدا من النظر والمراجعة المكاشفة والحفر والتفتيش وصولا إلى الغاية المأمولة في إحكام النسج والدقة في اختيار الألفاظ.

أقول الآن إن البنى الفكرية والثقافية الكامنة في تراثنا تحوي العمليات العقلية العليا من استدلال واستقراء وحل المشكلات وتحليل وتركيب وتقويم وإبداع، ولا نهضة تُنشد من دون توعية توقظ الفكر وتشعل فتيله بما يواكب تطلعات العصر، ولا غرو أن التمكن من زمام اللغة يريك ما وراء اللغة وما تدل عليه، وغاية العقول النيرة المتوقدة بحاسة التفكير أن تمسح آثارها على الأفكار والفرضيات والنظريات فتملأ بإبداعها وتأملها ونقدها فجوات العلوم وتبث فيها روح التجديد، فتحريك علومنا واستنفارها يخرج منها ما اكتنز فيها من أفكار، وكما قال الدكتور محمد أبو موسى: “كل قارئ يتدبر ويراجع ويغلغل الفكر في كلام العلماء يجد فيه ركازا من العلم هو من المسكوت عنه، وكما أن الركاز في باطن الأرض لا يستخرج ولا يكتشف إلا بالبحث والتنقيب كذلك ركاز العلم في كلام العلماء، ثم إن هذا الركاز هو الذي يمد العلوم بالاتساع والنمو والازدهار والتجديد”. وهذا من الكلام العالي الذي يستنفر المؤسسات التعليمية لتفلت النظر إلى التمكين اللغوي أولا، ثم الاهتمام بالتفكير ومهاراته وتيسير السبل بتعليمه وفق اتجاهين، الأول: يكون بصورة مستقلة يتصور الناظر أساليب التفكير، مما يخلق لديه خريطة إدراكية يرقب من خلالها أساليب ونظريات التفكير، والثاني: تعليم التفكير مدمجا مع شتى مناهج المعرفة؛ حتى يتصور الذهن حركة تطور العلوم وسيرورتها عبر العصور، وهذا الأمر لا يبلغ الغاية إلا بمدخل اللغة؛ حيث هي الوعاء الثقافي الذي درات في رحاه عمليات التفكير، وبمقدار مكنتنا من اللغة تكون محصلتنا من إنتاج الأفكار.

إن عملية التفكير في التفكير ترتكز في أصلها على المعرفة وطبيعتها، وبيان قدرة الإنسان

مسالك التفكير بين حقول المعرفة قراءة المزيد »

مُضمَرات النصوص الفقهية

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

من الملاحظ أن نصوص المدونات الفقهية قد يُطوى فيها بعض المضمرات المعنوية، إما على جهة القصد، وإما على غير القصد. وهذه المضمرات تكون مستقرة في نفس المتكلم، ثم هو قد يستحضر عند وقوع المضمر في كلامه أن القارئ سيصل إليه دون الحاجة إلى الكشف عنه، وقد يقع منه الكلام على السجية دون قصد إلى الإضمار، بل يكون المضمر واقعاً على جهة غير الاستحضار.

وهذه المضمرات كثيرة في النصوص الفقهية، وتختلف بحسب الزمان والمكان، وكثيراً ما ترجع إلى ظروف سياقية للنص الفقهي، يكون العلم بها موجباً لمزيد من العلم بمقاصد النص.

والذي يقع عادة أن هذه المضمرات تكون جلية عند القارئ المفترَض للنص في الزمان الذي وجد فيه النص، ثم إنه، وبعد تعاقب الأزمنة وتبدل الأمكنة تتغير الظروف والسياقات إلى ظروف وسياقات مختلفة، فالقارئ الجديد للنص إذا أراد الكشف عن مقصود المدوِّن قد لا يصل إلى التحصيل الرشيد لمقاصده، ما لم يحاول استعادة الظروف والسياقات المفقودة.

وكثيراً ما تجد تحقيقات النصوص -والكلام هنا عن النصوص الفقهية- مشفوعة بمقدمات عن عصر المؤلف أو العصر الذي ألف فيه الكتاب؛ طلباً لتحصيل تصور عن بيئة النص وظروف المكان الذي وجد فيه، غير أن الملاحظ أن كثيراً من هذه المقدمات يكون دورانها عادة حول الظروف السياسية لعصر المؤلف مثلاً، أو تدور حول سياقات شديدة العموم بحيث لا تسعف في بيان خصوص الظروف المحتفة بالنص. ومع أن الظروف السياسية قد تكشف عن مضمرات النص الفقهي الذي دونت فيه، وخاصة ما كان من النصوص الفقهية في حقل الفتاوى والنوازل، إلا أن هذا المجال بالذات شهد نوعاً من التصعيد في الدراسات المعاصرة إلى مستوى لا يلاقي واقع القرون الماضيات.

وتتنوع طبيعة المضمرات المعنوية لنصوص الفقهية على وجه ربما لا يدخل تحت حصر، لأن الإضمار -كما سلف الإِشارة- لا يلزم أن يقصد إليه المصنف، بل ربما جرى منه الكلام على الاتفاق، ثم يوجد فيه أمور مطوية ومعان مضمرة، وإذا كان ذلك كذلك، وعلم أن ما لا يقصد لا حصر له، فكذلك المضمرات التي لا تقصد بالكلام لا حصر لها.

وسأضرب هنا أمثلة على نوعين من أنواع مضمرات النصوص الفقهية، هما: مضمرات الجدل الفقهي، ومضمرات السياق العام، موضحاً وجهَ وقوعهما فيها.

أولاً: مضمرات الجدل الفقهي:

يمكن أن نعد هذا النوع من المضمرات واحداً من أكثر المضمرات شيوعاً في النصوص الفقهية. وحقيقته ترجع إلى أن مبنى النص الفقهي قد يكون على وجهٍ قصد به الرد على المخالف، أو وضع على هيئة يُحَصِّل منها العارف بالقدر المضمَر وجهاً في الرد على خلاف فقهي، أو موقف صاحب النص من ذلك الخلاف.

ومن الأمثلة على ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن موطأ الإمام مالك رحمه الله؛ فإنه قال عنه: (فإن الموطأ لمن تدبره وتدبرَ تراجمَه وما فيه من الآثار وترتيبَه علمَ قول من خالفها من أهل العراق، فقصد بذلك الترتيبِ والآثارِ بيانَ السنة والردَّ على من خالفها، ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ)[1]، ومن المعلوم أن هذه المعاني التي يشير الشيخ إلى قَصْدِ الإمام مالك قَصْدَها في الموطأ معانٍ لم يفصح بها مالك رحمه الله، وإنما تضمنها كتابه إضماراً، إما على جهة القصد، أو على جهة التبع، ثم إن كان على جهة التبع فلا يلزم أن يكون من مقصود مالك، وإنما يكون مالك قد وضع كتابه على ما جرى به العمل في المدينة، واستتبع ذلك الوضعُ النقضَ على أهل العراق ضرورة، وكان قد شُهر الخلاف بين المدرستين في ذلك الزمان، بحيث اختطت كل مدرسة طريقاً يلزم من سلوكه مفارقة المدرسة الأخرى في فروع كثيرة.

وكأن من مقاصد الإمام مالك بالموطأ بيان ما جرى به العمل في المدينة، ولذلك فقد ذُكر في سبب تأليفه له ما روي عن محمد بن أحمد بن عمرو القاضي المالكي، قال: حدثني المفضل بن محمد بن حرب المدني، قال: (أول من عمل كتاباً بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبدُ العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاماً بغير حديث

قال القاضي: ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب وسمعته ممن حدثني به، وفي موطأ ابن وهب منه عن عبد العزيز غيرُ شيء.

قال: فأُتي به مالك، فنظر فيه، فقال: ما أحسن ما عملَ! ولو كنت أنا الذي عملتُ لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام. قال: ثم إن مالكاً عزم على تصنيف الموطأ، فصنفه، فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطآت)[2]، فهذا يدل على طبيعة الموطأ، وأن من مقاصده بيان ما جرى به العمل في المدينة.

وعليه، فليس المقصود بالموطأ المذلَّلَ المسهلَ للناس كما يقوله بعض الناس، وإنما المراد به الموطأ على معنى ما جرى به العمل؛ فإنه يقال: هذا حديث موطوء، كما قال ابن أبي ذئب لما بلغه بعض الخلاف عن مالك: (هذا خبر موطوء بالمدينة)[3]، يعني مشهوراً معروفاً، كما أشار إلى ذلك ابن حزم[4].

وإذا كان ذلك كذلك فيكون مالك قد قصد بالموطأ بيانَ ما جرى به العمل من الأخبار، ولزم من ذلك وقوع الجواب عن خلاف أهل العراق، ثم لا يلزم أن يكون ذلك مقصوداً؛ لغلبة هاتين المدرستين في ذلك الوقت، لكن يبقى أن معرفة الخلاف الفقهي الدائر في ذلك الزمان يكشف عن مطويات الموطأ، ويفصح عن مخبوءاته.

وفي المقابل تجد محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة يورد نصَّ مالك في الموطأ في أكثر المسائل، ولا يصرح بأن ما نقله عن الموطأ، لكن هذا أقرب؛ فإن محمد بن الحسن يصرح بالنقل عن أهل المدينة، وأما مالك فلا يصرح بذلك أصلاً.

ومن الأمثلة على مضمرات الجدل الفقهي ما تجده في كلام الشافعي مما قد يظن الناظر إليه أنه فضلة إذا لم يعرف الجدلَ الفقهي الدائر في زمانه، وذلك كثير جداً في كلامه، وما أكثر ما تجد شراح المزني يفسرون بعض النصوص فيه بأن الشافعي قصد بها الرد على فلان، أو رمز به إلى الرد على فلان، ونحو ذلك.

ثم عدم العلم بالخلاف القديم قد لا يكون أثره قاصراً على التقصير في الكشف عن مخبآت النص، بل ربما أفضى إلى خفاء وجه الكلام، ومن الأمثلة على ذلك المسألة التي يلقبها الجويني بمسألة (الإصماء والإنماء)، وهي ما إذا أرسل الإنسان الصيد ثم توارى عنه ثم وجد الصيد مقتولاً، فقد قال فيها الشافعي رحمه الله: (وإذا رمى الرجل الصيدَ أو أرسل عليه بعض المُعَلَّمات، فتوارى عنه ووجده قتيلاً، فالخبر عن ابن عباس والقياس: ألا يأكله مِن قِبَل أنه قد يمكن أن يكون قَتَله غيرُ ما أرسل عليه من دواب الأرض، وقد سئل ابن عباس، فقال له قائل : إني أرمي فأصمي وأنمي، فقال له ابن عباس: (كل ما أصميت ودع ما أنميت)، قال الشافعي: ما أصميتَ: ما قتله الكلبُ وأنت تراه، وما أنميتَ: ما غاب عنك مقتلُه.

فإن كان قد بلغ وهو يراه مثلَ ما وصفتُ من الذبح، ثم تردَّى فتوارى أكله.

فأما إنفاذ المقاتل فقد يعيش بعدما ينفذ بعض المقاتل)[5].

وكلام الشافعي هنا بيِّنٌ، غير أن آخر جملة من كلامه: (فأما إنفاذ المقاتل…) قد لا تستبين على الوجه إلا بعد العلم بخلاف مالك رحمه الله؛ إذ يقول: (إذا أصابه ميتاً، وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أو أثر بازِه، وقد أنفذت هذه الأشياء مقاتِلَه فليأكله، إذا لم يفرط في طلبه، ما لم يبِت)[6]، فأناط الأمر بإنفاذ المَقاتِل، وأضمر الشافعي خلاف مالك، لكنه أجاب عن قوله بما أظهر، وغاية ما يُحَصِّله من كلام الشافعي مَن لم يعرف خلاف مالك أن يعرف استبعادَ الشافعي لأن يقال بهذا التفصيل، وأما أن يعرف مورِد الكلام ومصدره فلا.

ومن المعلوم -في هذا الصدد- أن البخاري رحمه الله كثيراً ما يقصد في صحيحه إلى الجواب عن الخلاف، خاصة في تبويباته، وخفاء الخلاف المتقدم قد يخفى به بعض مراده من التبويبات، بل إن بعض الكتب عقدها في صحيحه لبيان الحق في قضايا كانت مطروحة في عصره، ككتاب الحيل، وكتاب أخبار الآحاد.

وتجد في المتأخرين من أصحابنا الحنابلة مثلاً من يقول في باب زكاة الفطر: (ولا فرق بين أهل البوادي وغيرهم)[7]، والناظر في مثل هذه العبارة إذا لم يعرف الخلاف في المسألة سيمر بها مروراً دون وقوف على المطوي فيها من بيان الخلاف لمن فرق في وجوب زكاة الفطر بهذا الاعتبار[8].

وهذا كثير في كلام الفقهاء جداً، ولكونه كذلك، فقد يستدل به بطريق العكس أحياناً؛ إذ يتنبه الناظر إلى وجود الخلاف في المسألة عندما يظهر له في بعض العبارات أن فيها تأكيداً لطرد حكم معين، ونفياً للتفصيل، فيقع في نفسه أن في المسألة عند غير صاحب النص تفصيلاً، قبل أن يبحث ويصح له وجود ذلك بيقين، ومن هنا صار بعضهم يقول: إن (لو) في المتون إشارة إلى خلاف، وهذا قد يصح إلى حد ما، لكنه لا يطرد أولاً، ولا يختص بـ الـ (لو) ثانياً.

ولا أطيل بالتمثيل على ذلك، وإنما المقصود الإشارة إلى هذا النوع من المضمرات في النصوص الفقهية، وهو المضمرات العائدة إلى الجدل الفقهي.

ثانياً: مضمرات السياق العام

والمقصود بذلك أن السياقات والظروف والمحتفَّات بالنص الفقهي قد يكون لها تأثير في صياغته بحيث ينطوي في كلام المتكلم معانٍ لا تستبين إلا بمعرفة هذه السياقات. والسياق هنا هو السياق العام والظروف المحتفَّة بالنص، وليس المقصود به ما تضمنه كلام المتكلم في سباقه أو لحاقه.

ومن الأمثلة التي نجد فيها إعمالاً ظاهراً للسياق العام في الكشف عن المضمرات في النص الفقهي ما تناوله ابن تيمية من تفسير نص الإمام أحمد في مسألة الحمامات (وهي المُغْتَسَلات)، وذلك أنه قد روي عن أحمد رحمه الله كراهية بناء الحمام وبيعه وشرائه وكرائه، ونصوص أحمد هذه من ينظر فيها بالنظر الأول سيخلص إلى حملها على الإطلاق؛ لأنه لم يرد عن أحمد التقييد، وليس في منصوص كلامه ما يخصص عمومها، لكن ابن تيمية قصد إلى التفتيش في السياقات التي وردت فيها هذه النصوص؛ ليخلص بعد ذلك إلى أن الحكاية عن أحمد ينبغي أن تكون مقيدة باعتبارٍ، وإن كان ظاهر النص الإطلاق، فيقول شارحاً ذلك: (قد كره الإمام أحمد بناءَ الحمام وبيعَه وشراءَه وكراءَه… قلت: قد كتبت في غير هذا الموضع: أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج إليها، فأقول هنا:

إن جوابات أحمد ونصوصه:

(1) إما أن تكون مقيدةً في نفسه، بأن يكون خرج كلامه على الحمَّامات التي يعهدها في العراق والحجاز واليمن، وهي جمهور البلاد التي انتابها؛ فإنه لم يذهب إلى خراسان، ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة في مجيئه إلى دمشق. وهذه البلادُ المذكورةُ الغالبُ عليها الحرُّ، وأهلُها لا يحتاجون إلى الحمام غالباً؛ ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماماً ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. والحديث الذي يروى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحمام) موضوعٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ولكن عليٌّ لما قدم العراق كان بها حماماتٌ، وقد دخل الحَمَّامَ غيرُ واحدٍ من الصحابة، وبني بالجحفة حمامٌ، دخلها ابن عباس وهو محرم.

(2) وإما أن يكون جوابُ أحمدَ كانَ مطلقاً في نفسه وصورة الحاجة لم يستشعرها نفياً ولا إثباتاً فلا يكون جوابه متناولاً لها، فلا يُحكى عنه فيها كراهة.

(3) وإما أن يكون قَصَدَ بجوابه المنعَ العامَّ عند الحاجة وعدمها، وهذا أبعدُ المحامل الثلاثة أن يحمل عليه كلامه؛ فإن أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى ذلك، وهو أيضاً مخالفٌ لأصول الشريعة، وقد نُقل عنه أنه لما مرض وُصف له الحَمَّامُ. وكان أبو عبد الله لا يدخل الحَمَّام اقتداءً بابن عمر؛ فإنه كان لا يدخلها، ويقول: (هي من رقيق العيش). وهذا ممكنٌ في أرض يستغني أهلها عن الحمام، كما يمكن الاستغناء عن الفراء والحشايا في مثل تلك البلاد)[9].

وهذا كما ترى بحث في الإطلاق والتقييد يرجع إلى استحضار السياقات العامة والظروف التي احتفت بالنص الفقهي، ولم يستند الشيخُ إلى نص خاص من الإمام أحمد يقضي على إطلاق نصوصه بالتقييد، وإنما انتقل إلى البحث في المقيدات على الوجه الذي شرحه، ولذلك تجده يبحث فيما وقع في نفس الإمام أحمد، فيقول: (مقيدة في نفسه)، (مطلقاً في نفسه… يستشعر)، ونحو ذلك؛ إذ البحث هنا في أمور مضمرة، لا ظاهرة.

وهذا هو مُحصَّل القصد هنا، وهو التنبيه إلى ما يقع في نصوص المدونات الفقهية من مضمرات، يكون في إغفال الكشف عنها إهدار لشق كبير من دلالات تلك النصوص، والله سبحانه ولي التوفيق.

[1] مجموع الفتاوى20/ 372، وهي في رسالة صحة أصول أهل المدينة.

[2] التمهيد لابن عبد البر 1/ 407.

[3] العلل ومعرفة الرجال لأحمد 1/ 539.

[4] المحلى 7/ 238.

[5] الأم 3/ 595.

[6] المدونة 1/ 532.

[7] المبدع لابن مفلح 2/ 376، وتبعه عليها غيره، وهي بنحوها في الروض.

[8] وكأن ابتداء الإشارة إلى الخلاف في المسألة كان من ابن قدامة في المغني 3/ 83، ثم نجد مثل ذلك لدى ابن مفلح في الفروع 4/ 211، لكنه يزيد على من سماهم ابن قدامة.

[9] مجموع الفتاوى 21/ 301، 302.

مُضمَرات النصوص الفقهية قراءة المزيد »

ما تقوله المقدمات الفقهية

– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –

عرض كتاب (معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه «شرح الجامع بين الأمهات») للدكتور عادل بن عبد القادر قوته.

من مسالك التصنيف المشهورة في تراثنا الإسلامي: لفتُ النظر إلى مقدمة كتابٍ ما، وتسليطُ الضوء عليها، وإفرادُها بالتعليق أو الشرح أو الاختصار أو الاستنباط.

ففي علم الاعتقاد استُلَّت مقدمة ابن أبي زيد لـ«الرسالة»، وفي علم التفسير انتُخبِت مقدِّمة ابن عطية لـ«المحرر الوجيز»، وفي علم الحديث شُرِحت مقدِّمة الإمام مسلم لـ«صحيحه»، وفي علم الفقه اعتُني بمقدِّمة المرداوي لـ«الإنصاف»، وفي علم الأصول صُدِّرت مقدِّمة القرافي للـ«الذخيرة»، وأقبلوا كذلك على مقدِّمة سيبويه للـ«الكتاب»، ومقدِّمة ابن خلدون لـ«تاريخه» وغيرها من المقدِّمات.

ولم يختصَّ المتقدِّمون بهذا الاعتناء، بل ما زال يربو عجينُه إلى اليوم، فقد صنَّف العلامة الطاهر بن عاشور «شرح مقدِّمة الحماسة للمرزوقي»، وعلَّق الشيخُ ابن عثيمين على «مقدِّمة المجموع للنووي»، وظهرت عناية الشيخ عبد الكريم الخضير بـ«مقدمات كتب السنة»، وبرز اهتمامُ الشيخ مساعد الطيار بـ«مقدِّمات كتب التفسير»، وما زال هذا صنيع كثير من أهل العلم والفضل غيرهم.

ومن هذه العناية بالمقدِّمات في عصرنا ما استقامَ لقلمِ الدكتور عادل قوته[1] في كتابٍ سمَّاه: (معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه «شرح الجامع بين الأمهات»)، وقد صدر في نشرته الأولى عن (مركز نماء للبحوث والدراسات) عام 1435هـ، في نحو (250) صفحة من القطع الصغير.

غير أنَّ هذا الكتاب -كما هو بادٍ من عنوانه- لم يسلك مسلكَ الشرح والتعليق على المقدمة المذكورة، ولا قصد به مؤلفهُ الوقوفَ مع كل معانيها، ولم يُرِد الالتفاتَ إلى جُملة مقاصدها، بل أراد أن يلتمس قضية (منهج البحث الفقهي) من خلال المقدِّمة المذكورة، فأبرز معالمَ تلك القضية من كلام الإمام ابن دقيق العيد، وخلص إلى تقريراتٍ في (منهج البحث الفقهي) التقطها من ثنايا مقدِّمة الكتاب، والمؤلف يرى أن مقدِّمة الإمام ابن دقيق العيد لشرح «جامع الأمهات»: (مقدِّمةٌ رفيعة نادرة، وهي منهجيةٌ مؤصَّلة ومؤصِّلة، كُتِبَت بيدٍ باسطةٍ من العلم، وقلمٍ سيَّالٍ من البيان، وذهنٍ ماطرٍ من العقل العلميِّ الجوَّال، وفكرٍ حاضرٍ من المنهجيَّة الصارمة)[2].

ومن اللطيف أنَّ هذه المقدِّمة التي اختصَّ الكتابُ بها، أعني مقدِّمة الإمام ابن دقيق العيد لـ«شرح الجامع بين الأمهات»، هي مقدِّمةٌ لكتاب مفقود لم يصلنا منه شيء!

وأما عن طريقة وقوف الدكتور عليها فذلك أنَّ ابن السبكي أودع في «طبقاته» المقدِّمة كاملةً[3]؛ استحساناً لها، وتفخيماً لشأنها، وتنبيهاً على فضلها، وقد جرَت عادةُ ابن السبكي بإيرادِ شيءٍ من شِعر المترجَم له ونثرِه إذا كان مشهورا، فذكَر مقدِّمة ابن دقيق العيد لمَّا تعرَّض لذكر جودة نثرِه وحُسن بيانه، فالتقطها الدكتور لكتابه هذا[4].

وكان من حسَن ما صنعه الدكتور أنه لم يتلقَّف المقدِّمة من كتاب «طبقات الشافعية» تلقُّفَ الناسخ الناقل، ولكنَّه وقَف منها موقفَ المحرِّر الحاذق، فأصلح الأخطاء الطباعية، وشرَح المفردات الغريبة، وشكَل الألفاظ المُلبِسة، وأوضح الإشارات الخفيَّة.

وإذا كان الدكتور أثنى على بيانِ ابن دقيق العيد ولغته؛ فالدكتور عادل حقيقٌ بثناءٍ مثله كذلك، ومن تصفَّح الكتاب ظهر له هذا جليَّا، فقلمُه رشيقُ الأسلوب، وعبارته بديعةُ الاختيار، ومفرداته لطيفةُ الدلالة.

وأمَّا تفصيل وضع الكتاب؛ فقد جاء كتابنا في: مقدمة، فتوطئة، ثم ثلاثة مقاصد، ثم عرض للنتائج المستخلصة بعد ذلك، وهذا بيان أجزائه:

- المقدمة:

بدأ الدكتور بمقدِّمةٍ بثَّ فيها أشجانَ الواقع العلمي فيما يتصل بـ(الأبحاث الفقهية)، واشتكى فساد الساحة -إلا من رحم الله- وامتلاءها بالسطحية والخطابية وانعدام التأصيل، وجعل من أسباب ذلك (فقدان المنهجيَّة الواضحة الصحيحة)، فأراد أن يقف مع بيان منهج النظر الفقهي الصحيح من خلال مقدمة الإمام ابن دقيق العيد لكتابه «شرح الجامع بين الأمهات».

- التوطئة:

ثم شرع في توطئةٍ لكتابه، وجعلها على ثلاثة فروع:

- مناهج البحث الفقهي: تحدَّث فيه عن تنوُّع مناهج البحث في الفنون، واختصاص الفقه بمناهج بحثيِّة، وضرورة وضوح المنهج عند من يريد البحث في فنِّ الفقه، وذكر أن مقدِّمة ابن دقيق العيد أنموذجٌ صالحٌ لبيان هذه القضيَّة.

- أهميَّة مقدِّمات الكتب التراثية، وهذه المقدِّمة المنهجية: عرَض فيه للإشادة بالمقدِّمات في كتب التراث، ونوَّه بعناية العلماء بها، وذكر نماذجَ وأمثلةً لمقدِّماتٍ حضيَت بالاهتمام، ثمَّ ذكر مقدِّمة ابن دقيق العيد، وبيَّن ما استحقَّت به أن تُفرَد بالبحث، وتُنصَب لتكون أنموذجاً تُرتسَم منه معالم (منهج البحث الفقهي).

- منهج العناية والقراءة والتوسُّم: بيَّن فيه طريقةَ تعامله مع المقدِّمة في كتابه، وأنَّ اتصالَه بها سيكون على جانبين: جانب إخراج نصِّها والعناية بضبط ألفاظها وبيان غريبها، وجانب استلال (معالم منهج البحث الفقهي) من خلالها، عن طريق تحليل ألفاظها، والوقوف مع مقاصدها، والتنبيه على مراميها.

ثمَّ عرض الدكتورُ المعالمَ الخمسة عشر التي استنطق المقدمةَ بها على وجه الإيجاز، وذكر منهجَ كتابِه مفصَّلا.

- المقصد الأول، وفيه فرعان:

- المصنِّفان: ترجم فيه للإمامين: ابن الحاجب، وابن دقيق العيد؛ إذ إنَّ البحث متِّصلٌ بهما اتِّصالاً ظاهرا، فذكر فيه اسمَ كلٍّ منهما ونسبه وكنيته ولقبه ومولده وشيوخه وتلامذته ومكانته العلمية وآثاره ووفاته، وذكر لطائفَ نفيسةً قلَّما توجد في كتب التراجم.

- المصنَّفان: عرَّف فيه بالكتابين: مختصر ابن الحاجب، وشرح ابن دقيق العيد؛ إذ إن الكتاب مختصٌّ بشرح ابن دقيق العيد لمختصر ابن الحاجب، وقد كشف فيه عن اسم الكتابين وطريقتهما ومنهجهما ومصادرهما ومكانتهما، وبحَث حقيقةَ اختفاءِ الشرح وفقدانه.

ولم ينتهج الدكتور في هذا منهجَ النقل من كتب التراجم والعزو إليها دون تمحيصٍ وتثبُّت، بل حقَّق بعض المسائل تحقيقاً صالحا، وانظر -مثلاً- لمَّا قرَّر أن ابن دقيق العيد لم يكمل شرحَه، وعزا ذلك عن جماعةٍ من العلماء؛ فأراد تحريرَ موضع وقوف الإمام في شرحه، ونقل ذلك عن علماء المذهب أنفسهم، فمنهم من قال: بلغ كتاب الحج، ومنهم من قال: بلغ كتاب الصلاة، ثم قال الدكتور بعد سياق ذلك: (ولم أقف -على بحثي وجهدي- على أيِّ خبرٍ عن قطعةٍ أو جزءٍ من هذا الكتاب قد وصلَت إلينا ضمنَ ما فاتشتُه من فهارس المخطوطات)[5]! وهذا طرَفٌ من أمانة العلم واستقامةِ منهج البحث.

- المقصد الثاني (عرض مقدمة شرح الجامع بين الأمهات:

خصَّ الدكتور هذا المقصد بعرضِ مقدِّمة ابن دقيق العيد محضةً، وهي المقدِّمة المقصودة بالبحث، والتزَم في ذلك تصحيحَ ألفاظها، وبيانَ إعرابها، وشرح غريبها، وعرضَ إشاراتها، فأجاد في ذلك وأفاد.

- المقصد الثالث (معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد):

وهذا المقصد زبدة الكتاب، وخُلاصة البحث، ومطلوبُ الحديث، وقد استخرج فيه الدكتور خمسة عشر معلماً من معالم منهج البحث الفقهي، ونشَر ثوبَها من كلام الإمام ابن دقيق العيد، وربَّما اعتمد القارئُ على اسم الكتاب، فظنَّ أن الدكتور إنَّما استلَّ هذه المعالمَ من مقدِّمة الإمام ابن دقيق العيد وحدها، وليس كذلك، بل جعل الدكتورُ كلامَ ابن دقيق العيد كالبوصلة التي تحدِّد المعالم، ثمَّ أدار عليها كلامَ ابن دقيق العيد في كلِّ ما تحصَّل له من كتبه، ولَعمري ليس هذا بالهيِّن!

ويصف الدكتور عملَه في تلك المعالم فيقول: (غير أنني تتبعتُ من كلام هذا الإمام ما طالَته يدي أغواره وأنجاده، وجمعتُ منتشرَه، وأثرتُ مكتمنَه، وحللتُ معقودَه، ومددتُ مقصورَه، وقطفتُ من أزهاره، وسبكتُ من نُضاره، واخترتُ منها عيون العيون، وعرضتُ ذلك منها في معرضٍ جديد، وأقمتُها -إن شاء الله- في مذهبين حادثٍ وتليد)[6].

فهو ينقل حيناً عن الإمام ابن دقيق العيد من «الإلمام»، ويقف حيناً مع نصوصه في «إحكام الإحكام»، ويحيل تارةً على «تحفة اللبيب» أو ترجمته في «الطبقات»، ويربط مرةً بين كلامه في رسائله المتفرقات، كلُّ ذلك بلطف صنعةٍ وحُسن تخلُّص.

ومع هذا فليست تخفى حُرقة الدكتور على ما آل إليه واقع البحث العلمي، وربَّما زفر زفرةً وهو يكتب فخرجَت منه تلك الزفرةُ على صورة سطرين محبَّرين، وكأنَّما ورث ذلك عن شيخه الدكتور الأصولي عبد الوهاب أبو سليمان الذي ما فتئ قلمُه يسعى في إصلاح مناهج البحوث الشرعيَّة.

وهذا عِداد المعالم الخمسة عشر التي وقف معها الدكتور عادل في كتابه الذي بين أيدينا:

- تصحيح النيَّة.

- استشعار خطورة البحث الفقهي، وامتداد أثره، واستصحاب المسؤولية العلمية والدينية عنه.

- تحديد الشريحة المستهدفة من البحث الفقهي، ومراعاة قدرات المخاطبين وملكاتهم.

- الصرامة المنهجية، والتزام محددات البحث.

- الإنصاف والموضوعية والتجرد والاستقلال ونبذ العصبيةِ والتعصب.

- إتقان صناعة الكتابة العلمية.

- ضرورة التأصيل والتدليل والتعليل للمسائل العلمية موضوعِ البحث.

- أهمية الصنعة الحديثية للفقيه، والمقدار المحتاج إليه منها.

- التثبُّت في عزو الآراء والمذاهب العلميَّة.

- تحرير مواضع النزاع، وأسباب تباين الاتجاهات الفقهية.

- التوقُّف عند عدم التبيُّن والاتضاح، وإظهار مكامن الإشكال ومواضع البحث التي لم تُستوف.

- النقد العلمي النزيه وضوابطه.

- شرح الحدود والتعريفات، وإيضاح الغريب الفقهي.

- توشيح البحث بالنكات العلميَّة والبيانية والدقائق السلوكيَّة.

- توريخ وقت ابتداء البحث وزمن انتهاء الكتابة.

هذا، ثم ختم الدكتور كتابَه بعد ذلك بعرضٍ لأهم النتائج المستخلصة من البحث، تاركاً هذا الكتابَ مثالاً رائعاً للكتابة العلميَّة الجادة، ودليلاً ساطعاً على المنهج البحثيِّ المنضبط، فجزاه الله خيرا.

_________________________

[1] هو الدكتور عادل بن عبد القادر قوته، حفظه الله، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا، وعضو خبير بالمجمعين الفقهيين: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وتولى غير هذه المهام. من مؤلفاته المطبوعة: (العرف، حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة)، (القواعد والضوابط الفقهية القرافية)، وغير هذين.

[2] معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه «شرح الجامع بين الأمهات» (30-31). وسأرمز له بعد ذلك بقولي (المعالم) اختصارا.

[3] طبقات الشافعية الكبرى (9/231).

[4] وقد تناولت بعضُ الدراسات المعاصرة هذه المقدمة، منها: (مقدمة شرح ابن دقيق المفقود على مختصر ابن الحاجب الفقهي) للدكتور فؤاد الهاشمي عام (1430)ه، وكذلك بحث (الاستدراك الفقهي تطبيقاً وتأصيلا) للباحثة مجمول الجدعاني عام (1433)ه، وكلاهما منشور على الشبكة.

[5] المعالم (117-118).

[6] المعالم (266).

ما تقوله المقدمات الفقهية قراءة المزيد »