أن تُفرغ الحياة من المعنى: مراجعة لكتاب مجتمع الاحتراق النفسي

“تضع ذات – الإنجاز نفسها تحت قهر ذاتها من أجل مضاعفة الأداء. وبهذه الطريقة تستغل نفسها بنفسها، ويصبح الاستغلال التلقائي أكثر فعالية من الاستغلال الغيريِّ، لأنَّ هناك شعوراً زائفاً بالحرية يُصاحبه. يغدو المُستغِل هو المُستغَل في وقت واحد. إن استغلال اليوم يحدث الآن دون هيمنة خارجية، وهذا ما يجعله فعَّالاً للغاية. حيث يتحوَّل النظام الرأسمالي من الاستغلال الغيري إلى الاستغلال التلقائي من أجل الإسراع والمضاعفة داخل عملية الإنتاج. وانطلاقاً من الحُرية المتناقضة التي تتمتع بها، فإنَّ ذوات الإنجاز هي في الوقت ذاته الجاني والضحية، السيد والعبد. وبالمثل تغدو الحرية الوجه الآخر للعنف. إن ذات – الإنجاز التي تُدرك نفسها كما لو كانت مالكة لأمرها، تتحول إلى ذات مُذنبة. فسيادة مجتمع الإنجاز تخلق، في الوقت ذاته، الشخص المُستباح دمه الخاص بها. وعبر هذا المنطق المفارق، لا تزال فكرتا السيادة والمستباح دمه يولِّد بعضهما البعض داخل مُجتمع الإنجاز”

بيونغ شول هان

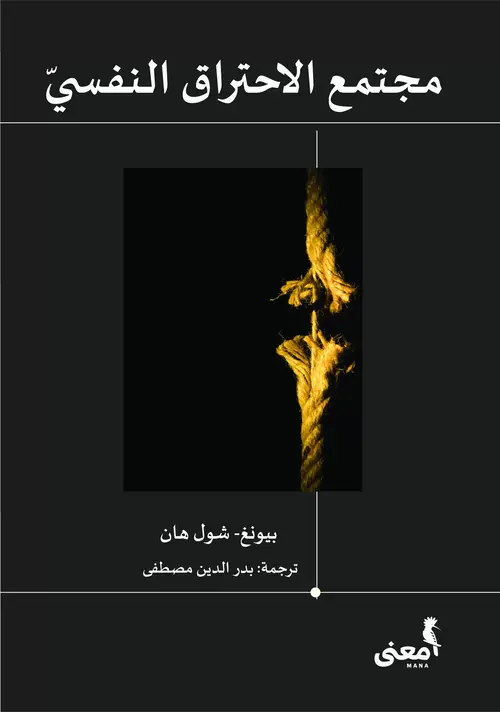

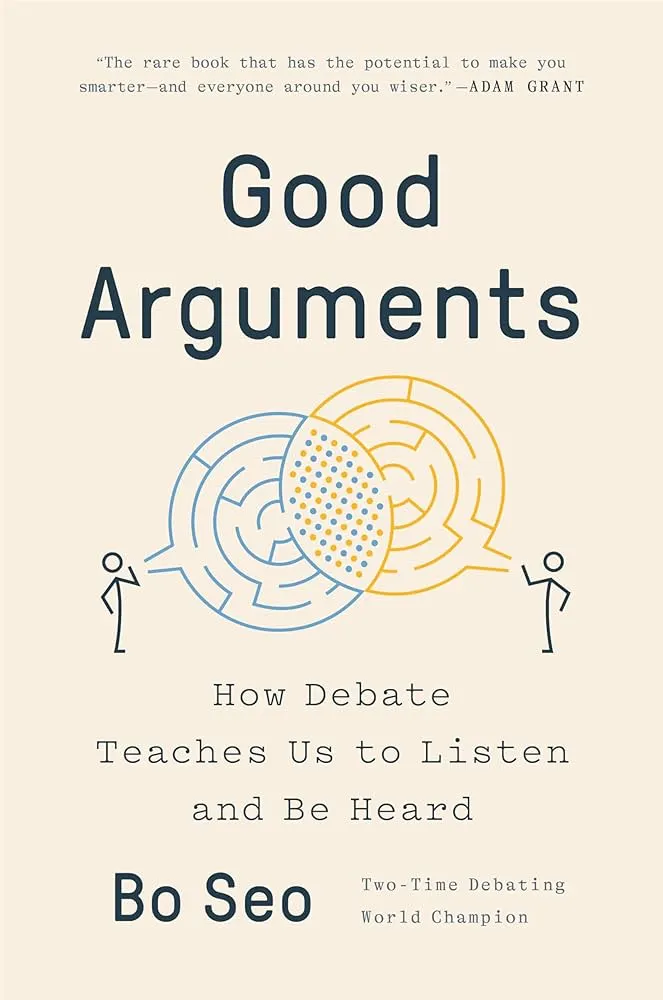

مُجتمع الاحتراق النفسي – بيونغ شول هان \ ترجمة بدر الدين مصطفى

يتكون كتاب “مجتمع الاحتراق النفسي” لبيونغ شول هان من مقالات قصيرة، وهو كتاب صادر عن دار معنى وبترجمة بدر الدين مصطفى، يدور حول الاحتراق النفسي الذي يتعرَّض إليه المرء في مجتمع اليوم، مُجتمع الإنجاز، مُحلِّلاً بعض جوانب هذا المفهوم، واقفاً على بعض ملامحه ومُسبباته وأعراضه، ومُقارناً إياه بالمجتمع التأديبي (أو المناعيِّ) السابق له.

يتحدث الكاتب في البداية عن طبيعة المُجتمع المناعي الذي يُعد فيه الآخر دخيلاً على الذات، فتُهاجمه الأنا كما يهاجم النظام المناعي الجراثيم الدخيلة بعدِّها آخراً غريباً عن الجسم، ويشير الكاتب إلى أنَّ الإنسان في المجتمع المناعي اتخذ موقف السلب من الآخر، مدركاً حدود نفسه، عالماً بغيرية الآخر واختلافه عنه، فيكون هجومه عليه عنيفاً أو طيِّباً (بمعنى الإقبال عليه للتعلم منه)، غير أنَّ المُجتمع بعد العولمة جعل الآخر جزءاً من تضخم ذات المرء، وفي حين أكَّدت الذات نفسها في المجتمع المناعي عبر نفي الآخر وإدراك اختلافه، فإن الذات في المجتمع ما بعد الحداثي تعيش إيجابية فاعلة ومُتضخمة تتمثل في رؤية النفس دائماً في ملامح الآخر.

ومن هنا، وبعد أن تمثل العنف التاريخي في النفي المتواصل للآخر بعدِّه غريباً، فإن العنف اليوم فيروسيٌّ لأنه كامن في النفس ويؤذيها بتضخمها وابتلاعها المجتمع والآخر، وإدراك العالم من حولها على أنه عناصر من تكوينها، يمكن دائماً التغلب عليه. وبتحوُّل المجتمع اليوم إلى تقديس الإنجاز وعدِّه معياراً لتأكيد الذات ووجودها، تحوَّلت معاناة الإنسان من استحالة الفعل في السابق إلى الإمكانية المفتوحة في الحاضر، وهي غير مفتوحة فحسب، بل تضمُّ خيارات عديدة تُرهق المرء وتُتعبه وتلقي بالملامة عليه عند فشله، فلا يلتفت إلى الصورة الكاملة التي تضم عناصر مُهمة أخرى كالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكانتفاء وجود الآخر إلى جانبه، فيرتدُّ المرء إلى نفسه خائباً سواءً فشل في إنجاز ما يريد، أو نجح في ذلك وراح يبحث عن إرادة أخرى لتلبيتها.

غير أنَّ الميل الكبير إلى تأكيد الذات عبر الإنجاز ينتهي بسأم المرء من نفسه والوقوع في الاكتئاب، فالإنسان يربط الحُرية عندئذٍ بالنشاط الإيجابي للفعل، أي بكثرة الأفعال والإنجازات والأعمال، ويغدو مفهومه عن الراحة والتأمل والتفكير والتمهل مشوَّهاً بعدسة الحاضر، والتي لا تقدِّر أية عناصر إنسانية لا تُفضي إلى ربح المؤسسات المُهيمنة.

لقد فرض علينا نظام اليوم صفات غير إنسانية، كالمهام المتعددة التي تنحدر بالإنسان إلى مستوى الحيوانية البرية، وتُعيده قلقاً على وجوده وأمانه، ومُضطراً لتعدد المهام لضمان بقائه على قيد الحياة. غير أنَّ الإنسان ارتقى عن الحيوانات بالتأمل والتفكر والتفلسف والخلق والإبداع، وهذه العناصر تحتاج التمهل والبطء والإنجاز المحدود والفعل الذي يسبقه التروي. إنَّ استبعاد المكوِّن التأملي من المرء في مجتمعه يندر به ويسلبه القدرة على الفهم والنقد والتفلسف ورؤية الجمال وإدراك حقائق الأمور، فيسهل خداعه وإدهاشه وجذبه وتطويعه وتحويله إلى دُمية طيِّعة.

تُفرغ الحياة من معناها في مجتمع الإنجاز رغم هرولة الجميع من أجل عيشها، غير أن مفهوم عيشها على أكمل وجه يتطلب إدراك الحاجة النفسية إلى عناصر إنسانية تلائم النفس ولا تقهرها، وهذه لا يلقي لها النظام أية أهمية، فهي غير مُربحة له وتناقض النموذج البشري الذي يريد خلقه، أي الإنسان الفاعل والإيجابي والعامل والسريع ومتعدد المهام والذي لا يرى قيمة لنفسه إلا بتضخم إنجازاته المادية والملموسة، والتي لا يكون راضياً عنها أبداً.

إثر ذلك، يكون الغضب هو رد الفعل الطبيعي تجاه محاولات النظام انتزاع العنصر الإنساني من البشر، غير أن حِيل النظام تظهر في امتصاص هذا الغضب وتحويله إلى إجراءٍ وتطبيق البيروقراطية أو المبادئ التسليعية عليه، فتجعله سلعة مُربحة وتنزع منه أثره وتطوِّعه للعجلة المالية.

كلُّ ذلك يخلق مُجتمع التعب المستمر من الوجود، والذي قارنه بيتر هاندكه بتعب الإنسان السلبي الأصيل، والذي يكون نتاج فكر تأمل وإنجازٍ في محله، فالتعب إثر استنزاف النفس لا يشبه التعب إثر عملية فكرية خلَّاقة يحفظ فيها المرء لنفسه قيمة فكرية وأدبية وفلسفية عظيمة، لا يمكن أن تمسَّها أيدي النظام أو تؤثر فيها، إنه تعب مُلهم للنفس على عكس التعب الوجودي اليوم، الذي يلوم النفس باستمرار على عدم تلبيتها الكثير من الصور غير الملائمة لها في الأصل.

يُفضي ذلك كله إلى استغراق الذات في نفسها وجعلها نرجسية لا تدرك بِم تُلبى حاجاتها الأكثر أهمية، فلا ترى أهمية للمجتمع في الذات ولا تدرك أثر الآخر عليها ولا حاجتها إلى النظام الأخلاقي الذي يساعدها على التطور والتحسن لتحقيق تجربة وجودية أكثر ثراءً وقوة، فتُصاب النفس بالاحتراق النفسي والاكتئاب: “إنَّ ذات – الإنجاز المُكتئبة والمُنهكة، تطحن نفسها، إن جاز التعبير. إنها مُتعبة، مكدودة في نفسها، وفي حالة حربٍ مع نفسها”، وتكون الأنا في العالم الرقمي مُستغرقة في النرجسية وتستهلك نفسها في العرض، كما ينتفي شعورها بالآخر وإحساسها بضرورته على أرض الواقع.

وإثر تحول المجتمع التأديبي إلى مجتمع الإنجاز، تختفي الأنا العليا التي كانت تقهر النفس وتمنع عنها وتمارس عليها الحظر والتقييد، وتحل محلها الأنا المثالية التي تُغري النفس بتلبية الحاجات، فتتوهم فيها الذات الحُرية منزوعة القيود، غير أنها تربط الحرية معها بالفعل المستمر والإنجاز الذي لا ينتهي، فتترافق الحرية مع العنف إذ تستغل الذات نفسها ظانَّة أنها مُتحررة، ومن هنا يقارنها الكاتب بالفرد المستباح دمه والمهدور في مجتمعه، والعاجز عن ضمان شيء لنفسه يقيه أثر ضغوط الحياة عليه، وهكذا يظل المرء راكضاً في سباق الفئران، لا يهدأ ولا يتوقف، من أجل “عيش حياته” التي لا يفهم شروطها، متناسياً الحاجة النفسية للتمهل والتفكير، فيصير كالميِّت الحَي، على قيد الحياة إلى درجة الموت، وميِّت لأقصى درجة من أجل الحياة.

أن تُفرغ الحياة من المعنى: مراجعة لكتاب مجتمع الاحتراق النفسي قراءة المزيد »