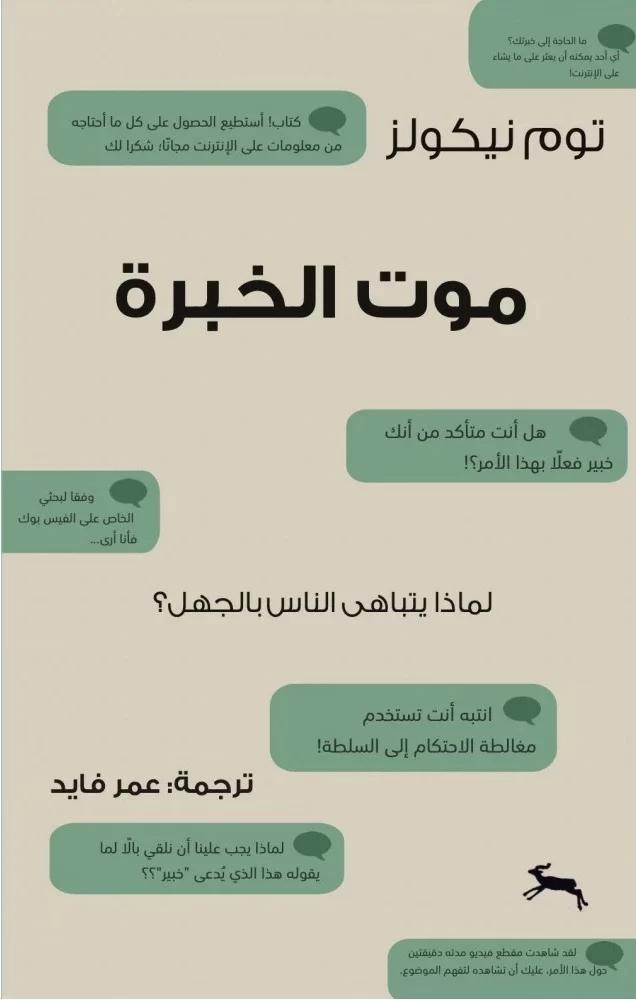

مراجعة لكتاب موت الخبرة

نُشر الكتاب للمؤلف الأمريكي توم نيكولز لأول مرة في عام 2017 باللغة الإنجليزية بعنوان The Death of Expertise، ترجمه إلى العربية الاستاذ عمر فايد ونشر في منشورات نادي الكتاب، ويقع الكتاب في قرابة 380 صفحة.

يناقش فيه ظاهرة متنامية في المجتمع الحديث تتعلق برفض الناس المتزايد للخبراء والمختصين. يُظهر نيكولز كيف أصبحت المجتمعات، ولا سيما في الولايات المتحدة، تميل إلى استبعاد المعرفة القائمة على العلم والخبرة، واستبدالها بآراء شخصية، بحث سريع على الإنترنت، أو معتقدات ذاتية غير مستندة إلى أسس علمية.

ويسلط الكتاب الضوء على مشكلة معاصرة تتمثل في تزايد تجاهل الخبرة المتخصصة في العصر الحديث. في هذا الكتاب، يطرح نيكولز أسئلة مهمة حول كيف أصبحت المعرفة المتخصصة موضع تشكيك، ولماذا باتت الآراء التي لا تستند إلى خبرة تُعامل كأنها مساوية للآراء العلمية والمبنية على حقائق.

المقدمة: رفض الخبرة

في المقدمة، يقدم نيكولز النقطة الرئيسية لكتابه وهي أن المجتمعات الحديثة تعاني من أزمة تتعلق برفض الخبرة. لم يعد الناس يعتمدون على آراء الخبراء في اتخاذ القرارات، سواء كانت هذه القرارات شخصية أو سياسية أو اجتماعية. يشير نيكولز إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة بسيطة تتعلق بعدم الثقة بالخبراء، بل هي نتيجة لمجموعة من العوامل التي تجعل الجمهور يتجاهل أو حتى يحتقر آراء المتخصصين.

كما يشدد على أن هذا الاتجاه يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية، لأن اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية فعالة يتطلب استنادها إلى الحقائق العلمية والمعرفة المستندة إلى الخبرة.

الفصل الأول: الخبرة والشخص العادي

في هذا الفصل، يناقش نيكولز العلاقة بين الخبراء والجمهور العام. يؤكد أن الخبراء هم أشخاص يمتلكون معرفة متخصصة في مجالات معينة من خلال التعليم، التدريب، والممارسة. بينما يحتاج الأشخاص العاديون إلى الاعتماد على هذه الخبرة للحصول على فهم شامل للقضايا المعقدة.

ومع ذلك، يشير إلى أن هذا الاعتماد على الخبراء بدأ ينهار في العقود الأخيرة، حيث يشعر الكثيرون أنهم يمتلكون المعرفة الكافية لاتخاذ قرارات مستنيرة دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبراء. هذا الاتجاه تعزز بشكل كبير بفعل توفر المعلومات عبر الإنترنت، حيث يمكن لأي شخص الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات، مما يمنحه شعورًا وهميًا بالمعرفة.

الفصل الثاني: الإنترنت وسوء الفهم الجماعي

يستعرض في هذا الفصل كيف ساهم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم ظاهرة رفض الخبرة. الإنترنت، بحسب نيكولز، يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى المعلومات، لكنه لا يوفر سياقًا أو قدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة. يميل الناس إلى البحث عن المعلومات التي تؤكد معتقداتهم الشخصية بدلاً من الاستماع إلى آراء الخبراء.

أدى ذلك إلى انتشار “التفكير الجماعي” أو “التضليل الجماعي”، حيث يتشارك الأفراد معلومات خاطئة مع بعضهم البعض، مما يؤدي إلى تعزيز الأفكار غير المستنيرة بدلاً من تصحيحها. يشير نيكولز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأكاذيب ونظريات المؤامرة، وهذا يعزز مناخ رفض الخبرة والاعتماد على المعلومات الشخصية غير الدقيقة.

الفصل الثالث: التعليم العالي والطلاب

يناقش نيكولز في هذا الفصل دور التعليم العالي في ظاهرة “موت الخبرة”. يرى أن الجامعات، التي كانت في السابق معاقل للمعرفة والنقاش العلمي، أصبحت في كثير من الأحيان تساهم في هذه المشكلة. يشير إلى أن التعليم في كثير من الأحيان أصبح مُركزًا على “إرضاء” الطلاب بدلاً من تحديهم فكريًا وتعليمهم كيفية التفكير النقدي.

يتحدث نيكولز عن مشكلة “الطلاب الزبائن”، حيث يتعامل الطلاب مع التعليم كسلعة يشترونها، ويتوقعون الحصول على درجات جيدة بناءً على دفعهم للرسوم الدراسية وليس بناءً على الجهد أو الفهم الحقيقي للموضوعات. هذه الثقافة تعزز الفكرة القائلة بأن كل شخص لديه حق متساوٍ في آرائه، حتى إذا كانت تلك الآراء غير مدروسة أو تستند إلى معرفة سطحية.

الفصل الرابع: وسائل الإعلام ودورها في موت الخبرة

وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز رفض الخبرة. في هذا الفصل، يناقش نيكولز كيف أن وسائل الإعلام الحديثة، وخاصة الإعلام الرقمي، تركز على تسطيح المعلومات وتقديم الأخبار بأسلوب بسيط وسريع يتناسب مع “الزبائن”. يعتمد الإعلام بشكل كبير على العناوين المثيرة والمحتوى الذي يجذب القراء أكثر من الاعتماد على التقارير المستندة إلى تحقيقات دقيقة وتحليل مستند إلى خبرة.

يشير نيكولز أيضًا إلى أن الإعلام التقليدي فقد الكثير من مصداقيته أمام وسائل الإعلام البديلة مثل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل، التي لا تلتزم بمعايير الإعلام المهني، أصبحت بديلًا للكثيرين ممن يرون أن وسائل الإعلام التقليدية تتآمر مع “النخبة” لتوجيه الجمهور.

الفصل الخامس: دور السياسة في تجاهل الخبرة

ينتقل نيكولز في هذا الفصل إلى السياسة، حيث يشير إلى أن تراجع ثقة الجمهور بالخبراء ينعكس بشكل مباشر على السياسة وصناعة القرار. السياسيون غالبًا ما يستغلون هذه الظاهرة، حيث يتجنبون الاعتماد على آراء الخبراء لتقديم سياسات شعبوية تتناسب مع رغبات الجمهور، حتى لو كانت هذه السياسات غير مستدامة أو مستندة إلى معلومات خاطئة.

السياسة، كما يوضح نيكولز، أصبحت مجالًا يعتمد بشكل كبير على العواطف والشعارات الجذابة بدلاً من الحقائق والأدلة العلمية. السياسيون الذين يعارضون أو يتجاهلون آراء الخبراء يمكنهم استغلال مشاعر الإحباط والارتياب لدى الجمهور لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل، ولكن هذا يأتي على حساب جودة القرارات السياسية وصحة المؤسسات الديمقراطية.

الفصل السادس: الجمهور ضد الخبراء

في هذا الفصل، يتحدث نيكولز عن الدوافع النفسية والاجتماعية وراء رفض الناس للخبراء. يشير إلى أن الناس يميلون بشكل طبيعي إلى تفضيل آرائهم الشخصية على آراء الآخرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي يشعرون أنها تؤثر بشكل مباشر على حياتهم. هذا الميل الطبيعي تعزز بفعل التكنولوجيا الحديثة التي تمنح الناس إحساسًا زائفًا بالمعرفة.

يشير نيكولز أيضًا إلى أن الخبراء غالبًا ما يُعتبرون “نخبة” أو “متعالين” من قبل الناس العاديين، مما يخلق فجوة كبيرة بين الجمهور والخبراء. هذه الفجوة تتسع بفعل اللغة التقنية التي يستخدمها الخبراء، والتي قد تكون صعبة الفهم على الأشخاص العاديين، مما يعزز الشعور بأن الخبراء “منفصلون” عن الواقع اليومي للناس.

الفصل السابع: التحديات التي تواجه الخبرة في المستقبل

يختتم نيكولز كتابه بتحليل العواقب طويلة الأمد لموت الخبرة. يرى أن استمرار هذا الاتجاه يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمعات الديمقراطية، لأن الديمقراطية تتطلب من الناس أن يكونوا مستنيرين وقادرين على اتخاذ قرارات مستندة إلى الحقائق والمعرفة. إذا استمرت المجتمعات في تجاهل الخبرة، فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الحوار الديمقراطي وظهور سياسات شعبوية غير مستدامة.

يشير نيكولز إلى أن الحل يكمن في تعزيز الثقة بين الجمهور والخبراء، وهو ما يتطلب جهودًا من الطرفين. على الخبراء أن يكونوا أكثر وضوحًا وتواصلًا مع الجمهور، وأن يتجنبوا التعالي أو الانعزال في أبراجهم الأكاديمية. في المقابل، يجب على الجمهور أن يدرك أهمية الخبرة في صنع القرارات المعقدة التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

الخاتمة: إعادة إحياء احترام الخبرة

في الخاتمة، يدعو نيكولز إلى إحياء احترام الخبرة في المجتمع. يشدد على أن الخبرة ليست أمرًا يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه في عصر المعرفة. رغم أن التكنولوجيا جعلت المعلومات أكثر توافرًا، فإن الخبرة تظل ضرورية لفهم تلك المعلومات وتفسيرها بشكل صحيح. يدعو إلى تبني نهج تعليمي وإعلامي جديد يعيد الاعتبار لأهمية المعرفة العميقة والتفكير النقدي في مواجهة التدفق الهائل للمعلومات السطحية والمضللة.

الخلاصة

توم نيكولز يقدم في هذا الكتاب نقدًا ذكيًا ومؤثرًا للتوجه المتزايد نحو التشكيك في الخبرة والعلم، وهو موضوع ذو صلة كبيرة في عصرنا الحالي، حيث تنتشر المعلومات بشكل فوضوي عبر الإنترنت. يتيح الكتاب للقراء فرصة للتفكير بعمق حول كيفية تعاملهم مع المعرفة والآراء، ومدى اعتمادهم على مصادر غير موثوقة بدلًا من البحث عن المعلومات من الخبراء.

“موت الخبرة” هو كتاب قوي يدق ناقوس الخطر بشأن التحولات التي يشهدها المجتمع الحديث في علاقته بالمعرفة والخبرة. يرى توم نيكولز أن تراجع الثقة بالخبراء يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية والنقاش العام، ويقدم تحليلًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، بدءًا من تأثير الإنترنت والتعليم العالي وصولًا إلى السياسة ووسائل الإعلام.

ويخلص إلى أن استعادة الثقة في الخبرة تتطلب جهدًا جماعيًا من الخبراء والجمهور على حد سواء، مع التركيز على أهمية المعرفة المستنيرة في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية.

مراجعة لكتاب موت الخبرة قراءة المزيد »