وهم المعرفة

لقد جعل عصر المعلومات قدرًا هائلًا من المعارف في متناول أيدينا، فالإنترنت -بمجرد بحث يسير على جوجل أو الموسوعاتالإلكترونية- يعطينا إجابات فورية لأي سؤال قد يطرأ على أذهاننا. ومع ذلك، فهذه الوفرة في المعلومات قد تخلق وهمًا بالمعرفة، وهو ما يشكّل خطرًا إن تُرك دون رادع.

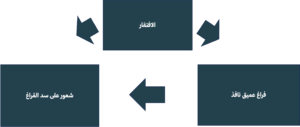

ينشأ وهم المعرفة عندما يعتقد الفرد أنه يفهم موضوعًا ما فهمًا عميقًا بسبب توفر المعلومات عنه وسهولة الوصول لها. هذه الظاهرة تدفع الناس إلى المبالغة في تقدير خبرتهم، وتؤدي إلى اتخاذ القرارات بناءً على افتراضات خاطئة. تتفاقم هذه المشكلة بسبب خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز القناعات دون التحقق من دقتها أو صحتها.

ما هي المعرفة؟

نحن البشر نسعى باستمرار لتحصيل المعرفة، فنقضي ساعات لا تحصى في قراءة الكتب والبحث على شبكة الإنترنت وحضور المحاضرات من أجل توسيع فهمنا للعالم المحيط بنا. لكن ما هي المعرفة بالضبط؟ يعرّفها أكثر الناس بأنها مجموعة الحقائق والمعلومات التي يحصلها المرء من خلال التعليم الذي يتلقاه أو التجارب التي يخوضها. إلا أن هذا تعريف سطحي ولا يكشف عن المعنى الحقيقي للمعرفة.

المعرفة ليست مجرد حفظ المعلومات الدقيقة المفصلة، بل هي فهم كيفية ارتباط هذه المعلومات بعضها ببعض لتشكيل صورة أكبر وأشمل. الأمر يدور حول القدرة على استخدام تلك المعرفة في المواقف الحياتية لحل المشكلات واتخاذ قرارات مستنيرة. ينشأ وهم المعرفة عندما يعتقد الشخص أنه على فهم تام بموضوع ما استنادًا إلى معلومات محدودة أو وجهات نظر متحيزة.

لكن هذا التعريف بمفرده لا يستوعب كل ما تنطوي عليه المعرفة من تعقيدات. فالمعرفة تشمل أيضًا قدرة الفرد على حُسن تطبيق المعلومات المكتسبة في مختلف السياقات والمواقف، كما تتطلب غالبًا امتلاك مهارات التفكير النقدي من أجل تحليل المعلومات الجديدة وتقييمها في ضوء المعتقدات أو التصورات القائمة.

وعلى الرغم من هذه الفوارق الدقيقة في طبيعة المعرفة، فإن الناس غالبًا يقعون في وهم أن لديهم فهمًا كاملًا لموضوع معين. تتضمن المعرفة الحقيقية مزيجًا من الفهم والتطبيق في المواقف العملية، ومن دون التكامل بين هذين المكونين، يظل فهمنا لأي موضوع معين غير مكتمل.

المعلومات والفهم

يكمن الفرق بين المعلومات والفهم في مستويات تفسير وتطبيق كل منهما. المعلومات مجموعةٌ من الحقائق التي يسهل الوصول لها عبر مصادر متعددة. أمّا الفهم فيتضمن مستوى أعمق من التحليل والتجميع حيث يفسر المرء المعنى الكامن وراء هذه الحقائق، كما يتطلب تطبيق هذا التفسير في السياقات ذات الصلة، وإلا فإنه على خطر الوقوع في فخ اكتساب المعرفة السطحية: جمع المعلومات دون تعلم شيء جديد أو نافع.

وهم الخبرة

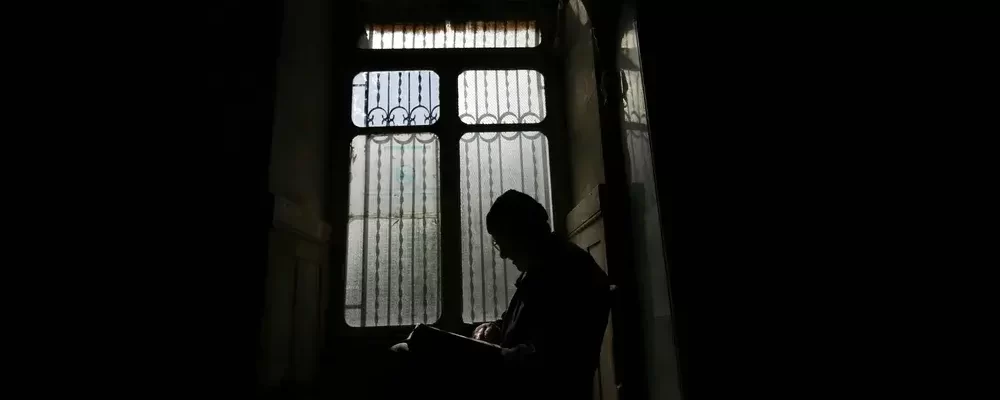

لقد جعلت وفرة المعلومات كثيرًا من الناس يظنون أنفسهم خبراء في مجالات لا يعرفون عنها سوى القليل، مما يؤدي إلى الوقوع في وهم الخبرة.

أظهرت الأبحاث أنّ وهم المعرفة ينشأ غالبًا من ميل الأفراد إلى الاعتماد على الاستدلالات السريعة أو الاختصارات الذهنية لفهم المعلومات المعقدة. قد يكون هذا الأمر إشكاليًا على وجه الخصوص في مجالات مثل المالية أو الطب، حيث قد تترتب عواقب وخيمة على القرارات المتخذة بناءً على معلومات ناقصة أو غير دقيقة. كما تشير الأبحاث إلى أن الناس أكثر عرضة لوهم المعرفة عندما لا يتلقون ملاحظات على أدائهم، أو عندما يُمدحون على قدراتهم دون تبرير كاف.

من المهم أن يكون الناس على وعي بالمخاطر المرتبطة بوهم المعرفة، مع السعي لتحصين النفس ضدها. هذا يُعرف بتأثير وهم المعرفة أو تأثير دانينغ-كروجر، والذين يقعون في هذا الوهم غالبًا ما يتخذون قرارات سيئة بسبب افتراضاتهم الخاطئة وعدم إدراك حدود قدراتهم.

يتمثل خطر وهم المعرفة في أنه قد يؤدي إلى شعور زائف بالثقة، مما يفضي إلى ارتكاب أخطاء ذات عواقب وخيمة محتملة.

وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعرفة الزائفة

لقد سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي على الناس الوصول إلى المعلومات ومشاركتها مع الآخرين وخوض النقاشات التي ترسخ معتقداتهم. ومع ذلك، فهذه السهولة في الوصول للمعرفة يصحبها جانب سلبي خطير، وهو انتشار المعلومات الزائفة التي تؤدي إلى وهم المعرفة.

صُممت وسائل التواصل الاجتماعي في الأساس لإنشاء روابط بين الناس وتشجيع بناء المجتمعات، لكنها مع ذلك قد تُستخدم كأداة لنشر المعلومات المضللة والدعاية. خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعطي الأولوية للمحتوى بناءً على عدد الإعجابات والمشاركات عوضًا عن الدقة أو المصداقية. وهذا يعني أن القصص الموضوعة قد تنتشر كالنار في الهشيم، بينما يتم إهمال المحتوى الواقعي لأنه لا يأتي بالتفاعل المطلوب.

متلازمة السلطة الزائفة

يُعرف وهم الخبرة أيضًا بمتلازمة السلطة الزائفة، وهي تشير إلى ميل الناس إلى افتراض أنهم يعلمون أكثر من معرفتهم الحقيقية. يظهر خطر هذه المتلازمة على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات وحل المشكلات.

تُعد تحيزاتنا المعرفية الفطرية أحد أسباب هذه المشكلة، فنحن نميل إلى المبالغة في تقدير قدراتنا ومعرفتنا بسبب الأنا البشرية والانحياز للمصلحة الذاتية. إضافة لذلك، غالبًا ما نفرط في الثقة بما نعلمه لأننا تعرضنا لمعلومات كثيرة حول موضوع معين، وإن كان كثير منها غير دقيق أو غير مكتمل.

إنّ وهم المعرفة مشكلة كبيرة ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد في جميع المجالات. لا بد من معرفة ما لا نعلم وإدراك مواطن ضعفنا حتى نفهم الواقع بصورة أدق. يعد الاعتراف بجهلنا ولزوم التواضع الفكري هو المفتاح لفهم العالم من حولنا بطريقة أفضل، واستخدام الأدلة لحل المشكلات الكبرى. الأمر يتطلب ذهنًا متفتحًا ورغبة في التعلم وتأملًا ذاتيًا منتظمًا.

لكن لفت انتباهي من بينها عادة بعينها، وهي أنهم "يقرأون... لكن ليس من أجل