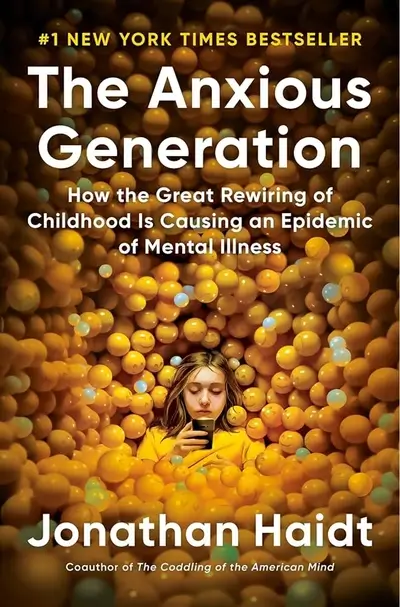

الجيل القلق

“كما أنه لا بد أن يتعرض جهاز المناعة للجراثيم، وأن تتعرض الأشجار للرياح؛ كذلك الأطفال لا بد أن يتعرضوا للعقبات والإخفاقات والصدمات والعثرات، حتى يشتد عودهم ويعتمدوا على أنفسهم.”

جوناثان هايدت.

بعد ظهر أحد أيام أكتوبر عام 2006، وُجدت (ميجان ماير) ذات الثلاثة عشر عامًا وقد شنقت نفسها بحزام في خزانة الملابس. لماذا؟ لأنها قضت وقتًا طويلًا على موقع MySpace، وكانت تتعرض للتنمر الإلكتروني من حساب مزيف لوالدة إحدى زميلاتها.

ليت قصة ميجان ماير كانت حادثة مأساوية فردية، لكنها -بكل أسف- مجرد حالة من بين الآلاف، فقد ارتفع معدل انتحار المراهقين الأمريكيين (10-14 عامًا) بمعدل 121% في المتوسط بين عامَي 2010 و2020. يثير هذا الأمر سؤالًا ملحًا: لماذا؟ ما الذي يدفع هؤلاء اليافعين -أو الأطفال- لإنهاء حياتهم؟

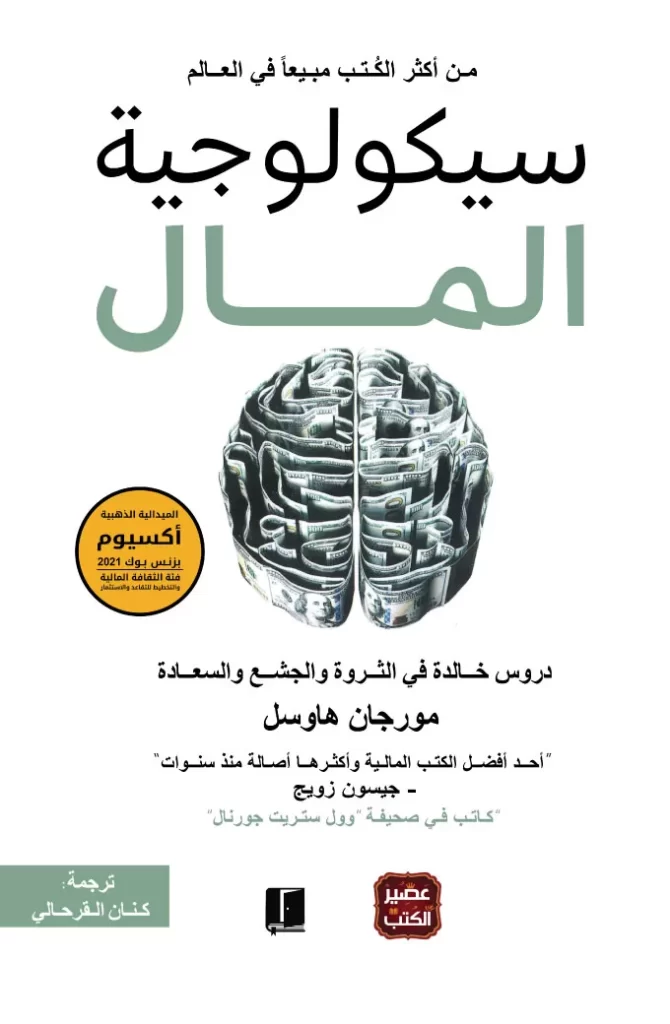

يقدم عالم النفس الاجتماعي الشهير (جوناثان هايدت) في كتابه الجديد “الجيل القلِق” تفسيرات وحلول لما وصفه بـ “وباء الأمراض العقلية”.

ما هي نظريته؟ يرى هايدت أننا “نفرط في حماية الأطفال في العالم الحقيقي، ونقصّر في حمايتهم على الإنترنت”، ويؤكد على أن الأطفال بحاجة إلى “طفولة قائمة على اللعب في العالم الحقيقي” حتى يزدهروا وينموا. ما العاملان الأساسيان اللذان يحرمان الأطفال من هذا النوع من الطفولة؟ الهواتف الذكية “والتربية القائمة على الخوف”.

فيما يلي ثلاثة دروس توضح سبب تراجع الصحة النفسية في شتى أنحاء العالم، وما الذي يمكن فعله لتحسينها:

- أربعة أضرار أساسية تهدد الصحة النفسية لأطفالنا

لنفترض أن طفلك سجل نفسه ليكون من أول البشر الذين يعيشون على المريخ. وفي أثناء تعرّفك على شركة الفضاء، أدركت أنهم لا يريدون سوى أفراد للاختبار والتجربة، ولا يهتمون بالسلامة على الإطلاق، فهل ستسمح لهم بأخذ طفلك؟ بالطبع لا!

يقترح هايدت أنّ شركات التكنولوجيا تفعل الشيء ذاته تقريبًا منذ عام 2010: استغلال انتباه أطفالنا وصحتهم النفسية من أجل تحقيق الربح. يقول “إنّ الطفولة مدة تدريبية لتعلم المهارات اللازمة للنجاح في ثقافة المرء”. أمّا الآن فيعجز ملايين الأطفال عن تعلم تلك المهارات، لأنهم يعيشون في هواتفهم، لا في الواقع.

روابطنا في العالم الحقيقي لها أربع خصائص مميزة:

- تعتمد على لغة الجسد.

- تحدث بشكل متزامن مع الآخرين.

- يتم التواصل بشكل متسلسل ومع عدد قليل جدًا من الأفراد.

- تنشأ في مجتمعات ذات حواجز عالية لا يسهُل دخولها.

لا شيء من هذا ينطبق على أنشطتنا على الإنترنت، ولهذا السبب فهي غالبًا تضر بالازدهار البشري. وبناءً على ذلك، يرى هايدت أن الطفولة القائمة على الهاتف تفضي إلى أربعة “أضرار أساسية”:

- الحرمان الاجتماعي: انخفض الوقت الذي يقضيه المراهقون في اللقاءات المباشرة مع أصدقائهم بنسبة 50% منذ عام 2012، وساهم الوباء في تفاقم هذه المشكلة.

- اضطراب النوم: تؤدي قلة النوم إلى “الاكتئاب والقلق وسرعة الانفعال والعجز المعرفي وضعف التعلم وانخفاض الدرجات”. وقد أثبتت الدراسات طويلة المدى أن الهواتف الذكية تضر بجودة نومنا.

- تشتت الانتباه: نظرًا لأن هواتفنا تقاطعنا باستمرار، فإن قدرتنا على التركيز تضعف بشدة.

- الإدمان: يستخدم العديد من الأطفال هواتفهم كآلات لإنتاج الدوبامين، فهم في بحث دائم عن الجرعة التالية، وقد صممت شركات التكنولوجيا الكبرى تطبيقاتها بحيث تشجع هذا السلوك.

كيف نعالج هذه الأضرار وننشئ حياةً أصح وأكثر ارتباطًا بالواقع؟ يقترح هايدت لذلك أفكارًا أيضًا.

- إن نحن طبّقنا أربع إصلاحات أساسية، فستتحسّن الصحة النفسية لشبابنا إلى حد كبير.

يناقش هايدت في النصف الثاني من الكتاب ما يمكن أن تفعله الحكومات والمدارس والآباء لتهيئة طفولة صحيّة، فيدعو إلى أربعة “إصلاحات أساسية” لمكافحة الأضرار الأساسية الأربعة:

- لا هواتف ذكية قبل المرحلة الثانوية، يجب ألا نعطي أطفالنا سوى هواتف بسيطة للمكالمات والرسائل النصية حتى يبلغوا الرابعة عشرة.

- لا وسائل تواصل اجتماعي قبل السادسة عشرة، عندما يتعرض الصغار الذين لم يصلوا بعد إلى سن المراهقة لمحتوى غير محدود مختارًا عن طريق الخوارزميات، ومقارنات مع المؤثرين/ الإنفلونسرز، فقد يضر ذلك بقيمتهم الذاتية بشكل دائم.

- حظر الهواتف في المدارس، لا يكفي مجرد عدم السماح باستخدام الهواتف أثناء الحصة، بل يجب أن تجبر المدارس الأطفال على إبعاد هواتفهم تمامًا، “هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير انتباههم لبعضهم بعضًا ولمعلميهم” كما يقول هايدت.

- الإكثار من اللعب دون رقابة وزيادة الاستقلالية في الطفولة، يوصي هايدت الآباء بأن يتركوا مساحة لأطفالهم حتى يتعلموا “تنمية المهارات الاجتماعية، والتغلب على القلق، ويصبحوا شبابًا مستقلين” بشكل طبيعي. امنحهم الفرصة للتجربة والفشل والتعلم منه.

لا بد أن تتغير القوانين واللوائح التعليمية، وهذه الأمور بطيئة التطور، لكن من حسن الحظ أنّ ثلاثةً من هذه الإصلاحات الأربعة تقع تحت سيطرتنا. أزِل الهواتف والإنترنت، وأعِد الأطفال للانطلاق واللعب الحر.

يقول هايدت “كما أنه لا بد أن يتعرض جهاز المناعة للجراثيم، وأن تتعرض الأشجار للرياح؛ كذلك الأطفال لا بد أن يتعرضوا للعقبات والإخفاقات والصدمات والعثرات، حتى يشتدّ عودهم ويعتمدوا على أنفسهم”. لنحرص على مرورهم بهذه التجارب مع وجود ملاذ آمن للرجوع إليه، وسيصبح صغارنا بالغين ناضجين.

- استعن بهذه الممارسات الست لاستعادة صحتك وصحة أطفالك النفسية، وتقويتها.

يقدم هايدت أيضًا 6 ممارسات -تصلح للأطفال والبالغين- لانتشال أنفسنا من مستنقع الهواتف الذكية، يقول “يشعر الناس بالسمو الروحي عندما يشهدون الأفعال المستحسنة أخلاقيًا”.

فيما يلي الممارسات الست التي تشجع على مثل هذه “الأفعال المستحسنة”:

- التجارب المشتركة: الانضمام لمجموعة “منظمة لغرض أخلاقي أو خيري أو روحي”.

- التجسيد: والذي قد يكون بأي طقس أو نشاط جسدي، بدءًا من تناول الطعام إلى ممارسة الرياضة أو الصلاة معًا.

- السكون والصمت والتركيز: بالقيام بالممارسات التأملية، أو الهدوء من أي نوع كان.

- التفاني من أجل هدف سامٍ: يتعلق بالتضحية في سبيل قضية أسمى تتجاوز عالمك الخاص، بدءًا من التبرع وحتى العمل التطوعي.

- العفو بدلًا من الحكم على الآخرين: تعلّم أن تكون “بطيء الغضب سريع الفيء”.

- استشعار روعة الطبيعة: اقضِ وقتًا في الهواء الطلق، سواء للاستجمام في الغابات أو استنشاق هواء البحر المالح، فالطبيعة تجعلنا نشعر بالاتصال بالعالم من حولنا بطريقة فريدة.