متع وآلام: مراجعة لكتاب أمة الدوبامين

“أمة الدوبامين” هو كتاب من تأليف الدكتورة “آنا ليمبكي” (Anna Lembke)، أستاذة الطب النفسي ومديرة برنامج طب الإدمان في جامعة ستانفورد. صدر الكتاب في عام 2021، وترجمته الى العربية علياء العمري وهو من اصدارت دار مدارك ويقع الكتاب في قرابة 300 صفحة. يهدف إلى تسليط الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية للكميات الهائلة من التحفيز التي نعيشها في العصر الحديث، وكيف أن هذه التحفيزات تحركها آليات بيولوجية مثل الدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط بشكل مباشر بمشاعر المتعة والمكافأة.

المقدمة: عصر الإفراط والإدمان

تبدأ ليمبكي بتقديم فكرة أن العصر الحالي هو عصر الإفراط، حيث يتوفر الكثير من المحفزات والمتع بسهولة غير مسبوقة. في هذا السياق، أصبح الإدمان بأنواعه المختلفة (سواء كان إدمان المخدرات، الطعام، الإنترنت، أو غيرها) مشكلة شائعة في المجتمع. تشير إلى أن هذا الإدمان ليس نتيجة للضعف الشخصي، بل هو نتيجة مباشرة للكيفية التي يعمل بها الدماغ، خصوصًا فيما يتعلق بنظام الدوبامين.

مفهوم الدوبامين وأثره في حياتنا

الدوبامين هو المادة الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالمتعة والمكافأة. في الماضي، كانت هذه المادة ترتفع عندما نحقق شيئًا نحتاجه للبقاء، مثل العثور على طعام أو تجنب خطر ما. ولكن في العصر الحديث، نحن غارقون في كميات غير محدودة من المحفزات، مما يجعل نظام الدوبامين في دماغنا غير متوازن. تتحدث ليمبكي عن كيفية تحول هذا النظام إلى مصدر للمشاكل النفسية والإدمانات الحديثة.

فهم نظام الدوبامين

في الفصول الأولى، شرحت الكاتبة الآلية التي يعمل بها نظام الدوبامين في الدماغ. توضح أن الدوبامين هو المسؤول عن تهيئة الدماغ للسعي وراء المكافأة، وعندما نحصل على ما نريد، نختبر لحظة من المتعة أو السعادة. ولكن المشكلة تكمن في أن كل مرة نحصل فيها على هذه المكافأة، يصبح من الصعب على الدماغ أن يستجيب بنفس الطريقة في المرة القادمة، مما يدفعنا إلى البحث عن مستويات أعلى من التحفيز لتحقيق نفس الإحساس.

يُبرز الكتاب أن نظام الدوبامين في الدماغ يعمل وفق قاعدة التوازن بين المتعة والألم، حيث يشير إلى أن كل لحظة من المتعة المفرطة تؤدي إلى لحظة من الألم في المقابل. فعندما نفرط في الاستمتاع بشيء ما، يقوم الدماغ بالاستجابة عن طريق تقليل حساسيته لهذا الشيء، مما يتركنا في حالة من عدم الرضا أو الفراغ.

الانتقال من المتعة إلى الألم

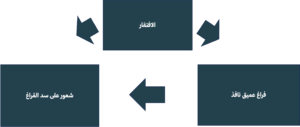

تتناول ليمبكي بشكل مفصل كيف أن الإفراط في التعرض لمصادر المتعة (مثل الطعام اللذيذ، الألعاب الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، المخدرات، أو غيرها) يمكن أن يؤدي إلى تحول تدريجي من المتعة إلى الألم. هذا التحول ناتج عن محاولة الدماغ للحفاظ على التوازن بين المتعة والألم. فكلما تعرضنا لمصادر المتعة بشكل مستمر، يقل استمتاعنا بها، ويبدأ الدماغ في البحث عن مستويات أعلى من التحفيز ليشعر بالمتعة مرة أخرى. يؤدي هذا في النهاية إلى حالة من الإدمان، حيث يصبح الفرد عالقًا في دائرة البحث عن المتعة دون الوصول إلى إشباع حقيقي.

تستعرض ايضا العلاقة المتشابكة بين المتعة والألم، حيث توضح أن زيادة المتعة دون حدود يؤدي إلى تعزيز مستويات الألم عندما تقل مصادر المتعة. هذه الدائرة المفرغة بين المتعة والألم تجعلنا نغرق في البحث المستمر عن التحفيز اللحظي، سواء من خلال استخدام الهواتف الذكية أو الإدمان على المخدرات أو غيرها من السلوكيات القهرية.

وتوضح الكاتبة من خلال أمثلة سريرية كيف يتحول الأفراد من استخدام شيء ما لتحقيق المتعة إلى استخدامه فقط لتجنب الألم الذي ينتج عن غيابه. هذا ما يحدث بشكل خاص في حالات الإدمان على المواد المخدرة، حيث يبدأ الشخص في تعاطي المخدر ليس للشعور بالنشوة، ولكن لتجنب أعراض الانسحاب المؤلمة.

الإدمان الحديث: التكنولوجيا والأطعمة والترفيه

تناقش ليمبكي في فصول لاحقة أشكال الإدمان الحديثة التي أصبحت أكثر انتشارًا في العصر الرقمي. تشير إلى أن التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت واحدة من أكبر مصادر التحفيز المتواصل لنظام الدوبامين. في كل مرة ننظر فيها إلى الهاتف أو نحصل على إعجاب أو تعليق على منشور ما، يتم إفراز دفعة من الدوبامين في الدماغ، مما يجعلنا نرغب في المزيد. مع الوقت، يصبح هذا التحفيز المستمر مشكلة، حيث يفقد الدماغ القدرة على الاستمتاع بالأشياء البسيطة ويصبح معتمدًا على التحفيز المتزايد.

الأطعمة الغنية بالسكر والدهون هي أيضًا من بين مصادر الإدمان الحديثة التي تستغل نظام الدوبامين. تشير ليمبكي إلى أن الأطعمة السريعة المصنعة تم تصميمها لتحفيز إفراز الدوبامين بشكل قوي، مما يجعل الأفراد يتناولون كميات أكبر من اللازم بحثًا عن المتعة.

العواقب النفسية والاجتماعية

تتحدث ليمبكي عن العواقب النفسية والاجتماعية للإفراط في التعرض لمصادر التحفيز. واحدة من أبرز هذه العواقب هي حالة “عدم الرضا المزمن” أو “اللامبالاة”، حيث يشعر الأفراد أنهم غير قادرين على الاستمتاع بالأشياء التي كانت تجلب لهم السعادة في الماضي. تشرح ليمبكي أن السبب في ذلك هو أن الدماغ أصبح معتادًا على مستويات عالية من التحفيز، مما يجعله غير قادر على الاستجابة للمتعة البسيطة أو الطبيعية.

كما تشير إلى أن الإدمان لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل. فقد أصبحت مجتمعاتنا أكثر توترًا وأقل قدرة على التعامل مع الملل أو الصعوبات الحياتية البسيطة، حيث أصبح الجميع معتادين على الحصول على المتعة الفورية من التكنولوجيا أو الأطعمة أو غيرها من المحفزات.

العلاج واستعادة التوازن

في الجزء الأخير من الكتاب، تركز ليمبكي على كيفية استعادة التوازن في حياتنا. تقدم توصيات عملية للتعامل مع الإفراط في التحفيز والإدمان. إحدى التوصيات الرئيسية هي “الصيام عن المتعة”، أي الامتناع عن المحفزات التي تسبب الإدمان لفترات زمنية محددة لإعادة ضبط نظام الدوبامين في الدماغ. تقترح أن أخذ استراحة من التكنولوجيا، الأطعمة المصنعة، أو المواد التي تسبب الإدمان يمكن أن يساعد في إعادة الدماغ إلى حالة من التوازن، مما يسمح للأفراد بالشعور بالمتعة من الأشياء البسيطة مرة أخرى.

تتحدث أيضًا عن أهمية إيجاد التوازن بين المتعة والألم. تشير إلى أن التعامل مع بعض الألم أو الإحباط في الحياة اليومية يمكن أن يساعد في تعزيز قدرتنا على الشعور بالمتعة بشكل أكثر طبيعية. بدلاً من البحث عن الإشباع الفوري، تشجع ليمبكي على تبني ممارسات مثل التأمل، الرياضة، والعلاقات الاجتماعية الصحية كطرق لإعادة تدريب الدماغ على الشعور بالرضا من دون الحاجة إلى التحفيز المستمر.

الخاتمة: نحو حياة متوازنة

في ختام الكتاب، تؤكد ليمبكي أن التحدي الأكبر في عصرنا هو إيجاد توازن بين المتعة والألم، فبينما نحن محاطون بفرص التحفيز المستمر والمتعة الفورية، علينا أن نتعلم كيف نقاوم هذه الإغراءات من أجل تحقيق حياة أكثر توازنًا. تقدم ليمبكي رؤية متفائلة بأن البشر قادرون على استعادة السيطرة على نظام الدوبامين الخاص بهم من خلال الوعي، الصبر، والممارسات التي تعزز الصحة النفسية والبدنية.

تؤكد أيضًا أن تحقيق هذا التوازن ليس مهمة سهلة، ولكنه ضروري لضمان رفاهيتنا النفسية والاجتماعية. فالاستمتاع بالحياة لا يأتي من الإغراق في المتعة، بل من القدرة على الاستمتاع بالأشياء البسيطة والحقيقية.

الخلاصة

“أمة الدوبامين” هو كتاب يدعو إلى التوقف والتفكير في كيفية تأثير الثقافة الحديثة للإفراط في المتعة على أدمغتنا وصحتنا النفسية. من خلال دمج قصص شخصية مع أبحاث علمية، وتقدم نظرة شاملة حول كيف أن نظام الدوبامين في الدماغ، الذي تم تصميمه لتحفيز البقاء، قد أصبح ضحية للإفراط في التحفيز الذي يوفره العالم الحديث. الكتاب دعوة للاستيقاظ نحو حياة أكثر توازنًا ووعيًا في مواجهة الإغراءات التي تواجهنا يوميًا.

متع وآلام: مراجعة لكتاب أمة الدوبامين قراءة المزيد »