تسوندوكو: فن شراء الكتب وعدم قراءتها

من الظواهر المثيرة للاهتمام التي تؤثر علينا نحن القراء “تسوندوكو” ( باليابانية: 積ん読): فن شراء الكتب وعدم قراءتها. نناقش في هذه المقالة مفهوم تسوندوكو، وما يمكن فعله كي لا تقع ضحية لهذه الظاهرة.

ما المقصود بتسوندوكو؟

تعريف هذا المفهوم بسيط للغاية: عادة شراء الكتب وعدم قراءتها. وهو مصطلح ياباني يعود إلى القرن السابع عشر، ويتكوّن من جزئين: “تسون” يعني تكديس الأشياء، “دوكو” يعني القراءة.

كيف تحولت هذه الكلمة اليابانية التي تدل على شراء الكتب وعدم قراءتها إلى ظاهرة عالمية؟ المعنى الأصلي لتسوندوكو أعمق قليلًا مما نعلمه اليوم. استُخدم المصطلح في اليابان لعدة قرون وله جذور عميقة في الثقافة اليابانية، فقد كان يُعتقد أن الكتب ممتلكات ثمينة للغاية، فكانت تُجمع وتوَرَّث من جيل لآخر.

كانت الكتب سلعًا آنذاك، ومن الطبيعي أن يقتنيها الناس ويحتفظوا بها عندما يقدرون على شرائها، وإن لم تكن لهم نية في قراءتها. لم يكن شراء الكتب دون قراءتها يُرى عادةً سلبية بالضرورة، بل كان استثمارًا حكيمًا.

يجب التمييز بوضوح بين تسوندوكو والبيبلومانيا/هوس اقتناء الكتب لفهم حقيقة كل منهما. قد يبدو المصطلحان مماثلين تمامًا للوهلة الأولى، لكن إن دققنا أكثر سيتضح الفرق بينهما. البيبلومانيا حالة تنطوي على جمع الكتب (أحيانًا مع نزعة للوسواس القهري) إلى حد يشكل خطرًا على الصحة أو يؤثر سلبًا على حياة الشخص وعلاقاته.

هنا يكمن الفرق المهم: المصاب بالبيبلومانيا لا يهتم بقراءة الكتب، هو فقط يسعد بمجرد امتلاكها ويشعر بالارتياح أو المتعة بوجودها حوله. أما المصاب بالتسوندوكو فيشعر بالاستياء من امتلاك الكتب وعدم توفر وقت لقراءتها.

إذًا، المصاب بالبيبلومانيا يرغب في تملك الكتب فحسب، بينما الذي يعاني من متلازمة تسوندوكو لديه رغبة قوية في شراء الكتب، لكن أيضًا يشعر بالحزن لعدم قدرته على قراءتها كلها.

هل تسوندوكو عادة حسَنة؟

ما المشكلة في شراء كتب أكثر مما أستطيع قراءته؟ الأمر يعتمد على تأثير ذلك على حياتك وعاداتك القرائية. شراء الكتب وجمعها في حد ذاته ليس عادة سلبية، لكن مشكلة تسوندوكو تحدث في بعض الحالات.

يجدر الانتباه إلى أن الزمن تغير منذ صياغة مصطلح تسوندوكو في الثقافة اليابانية. لم تعد الكتب في أيامنا هذه سلعًا (ما لم تكن جامعًا جادًا وتبحث باستمرار عن الكتب الثمينة)، وقيمتها الحقيقية لا تنبع من كونها أشياء مادية، بل إن قيمتها تكمن في محتواها والمعلومات التي تستفيدها من قراءتها والتجربة التي تعيشها معها.

وبالتالي يعد تسودونكو مشكلةً إن وجدت أن المال الذي تنفقه على الكتب أكثر من الوقت الذي تقضيه في قراءتها. كقاعدة عامة: ما لم تكن جامعًا يحب مجرد امتلاك الكتب، فإن المقصد من شراء الكتب هو الاستفادة من محتواها والتجربة التي توفرها. إن شعرت أنك مقصّر في القراءة وقائمتك القرائية تطول شيئًا فشيئًا، مما يُشعرك بالإحباط، فإنّ تسوندوكو مشكلة بالنسبة لك حينئذ وتحتاج إلى تعلم كيفية التغلب عليها.

قد تؤثر متلازمة تسوندوكو سلبًا على تجربتك القرائية ونظرتك للقراءة كنشاط. إن كنت تشعر دائمًا بعدم الرضا عن مقدار قراءتك وتربط كثيرًا بين هذا النشاط والشعور بالإحباط، فمن المحتمل أن ينشأ لديك موقف سلبي تجاه القراءة.

قد تشعر في مرحلة ما بالضغط من عدد الكتب التي عندك عندما تدرك أنك متأخر جدًا في القراءة لدرجة أنك قد تستغرق أعوامًا حتى تنهيها جميعها.

كيف تتغلب على متلازمة تسوندوكو؟

رغم السلبيات المرتبطة بمتلازمة تسوندوكو، إلا أنه يمكن التغلب عليها، بل واستخدامها لصالحك. توجد عدة طرق للتعامل مع الأمر بناءً على هدفك النهائي كقارئ.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة للتغلب على تسوندوكو بمجرد ظهورها.

- حدد هل هي مشكلة حتى تعالجها أم لا

كما ذكرت آنفًا، ليس بالضرورة أن تكون تسوندوكو مشكلة حتى تحتاج إلى حل. في الحياة أمور كثيرة قد يحدث أسوأ من إحاطة نفسك بالكتب، وكونك متحمسًا تجاه الكتب والقراءة وشراء روايات جديدة باستمرار حتى تستمع بها لا يستدعي علاجًا.

إليك بعض الحالات التي قد تشير إلى أن لديك مشكلة حقًا ويجب أن تنظر فيها:

- عندما تنفق على الكتب أكثر من مقدرتك.

- عندما تشعر بالضغط والإرهاق باستمرار بسبب امتلاك كتب كثيرة لم تقرأها.

- عندما تتأثر أنشطتك اليومية بسبب الشراء المستمر للكتب.

- عندما تجد نفسك في حالة فوضى مستمرة بسبب أن الكتب الجديدة أكثر من اللازم فلا تستطيع أن تنظمها.

ما لم تصدُق عليك بعض هذه الحالات فلا داعي للقلق، أنت شخص عادي يحب الكتب لكن لا يجد وقتًا للقراءة. أما إن شعرت أن الأمر أصبح مشكلة، فلا بد من السعي لحلها.

- ضع حدًا للشراء

بكل وضوح: أسرع وأضمن طريقة لتقليل الضغط أو الانزعاج الناتج عن تسوندوكو هي أن تراجع عاداتك في الشراء. ومن هنا يوجد احتمالان مختلفان يعتمدان على ما يسبب لك الضيق: هل تقلق أكثر بسبب المال الذي تنفقه، أم بسبب المساحة التي تشغلها الكتب في منزلك؟

إن كنت قلقًا بشأن المال فحدد ميزانية، واجعلها قاعدة ألا تنفق على الكتب أكثر من القدر المحدد شهريًا. عيّن الحد والقدر الذي تستطيعه، وتذكر أنه ليس بالضرورة أن تمتنع عن شراء الكتب تمامًا، المهم أن تضع حدًا يناسبك.

وإن كانت المساحة هي المشكلة فينبغي أن تحد من عدد الكتب التي تشتريها، أو تجرب الصيغ البديلة (الكتب الإلكترونية، الكتب الصوتية).

- ارفق بنفسك

يكمن السر في التعامل مع تسوندوكو في تغيير نظرتك وتقبّل الأمر. نعم، ربما اشتريت كتبًا كثيرة ولا تستطيع قراءتها، لكن هذه ليست كارثة.

ينبغي أن تركز على الجانب الإيجابي، وهو أن لديك وفرة من الكتب لتقرأها! إن علمت نفسك ووجدت طريقة للامتناع عن شراء الكتب حتى تقرأ ما لديك، فسيكون كل شيء على ما يرام.

أما القسوة على نفسك فلن تفيدك. كلما زاد إحباطك قلّ ما تقرؤه، وسيزداد إحباطك أكثر وستسعى للتخفيف عن نفسك بشراء المزيد من الكتب. تجنب هذه الدوامة بأي ثمن كان.

- اعرف متى تتوقف

تعلمنا أنه لا بد من إنهاء أي كتاب بدأنا فيه. لكن طريقة التفكير هذه ليست صائبة بالضرورة، فأحيانًا يكون ترك كتاب لا يستحق القراءة أفضل كثيرًا من مواصلة قراءة شيء لا يعجبنا. المفترض أن تُشعرنا القراءة بالمتعة وتضيف لنا قيمة، وإن لم تفعل فلا فائدة من إجبار أنفسنا على قراءة شيء لا يستحق وقتنا.

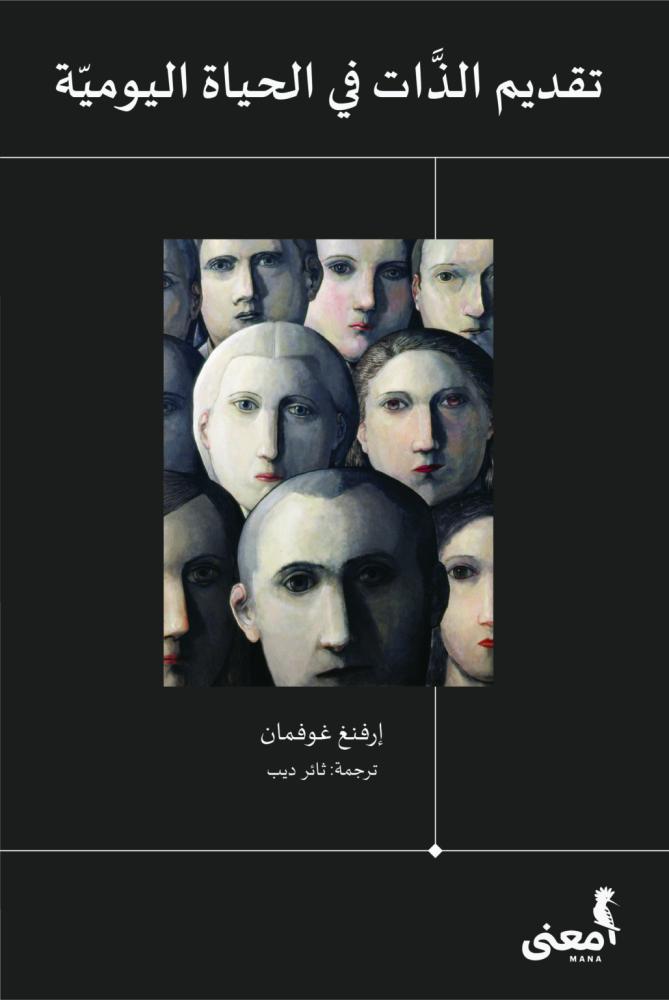

- بِع أو تبرع بالكتب الزائدة

كذلك أحيانًا يكون من الأفضل أن تبيع أو تتبرع بالكتب التي تشغل مساحة كبيرة للغاية من المنزل. بدلًا من أن تعاقب نفسك بسبب الكتب المتراكمة وتظل تضع خططًا لقراءتها كلها مع أن وقتك لا يتسع لها، حاول على الأقل أن تسترد جزءً من استثمارك أو أن تترك أثرًا بالتبرع بها.

- اقرأ أكثر

أعلم أن الكلام أسهل من الفعل، لكن يجب أن تعلم أيضًا أن المشكلة الحقيقية ليست في ضيق الوقت. إن كانت طريقة تفكيرك منضبطة مع الاستفادة من الأدوات المساعدة على اكتساب عادات القراءة الإيجابية، ستندهش من القدر الذي تستطيع قراءته إن كانت لديك عزيمة.

أخيرًا، القراءة نشاط مرن للغاية من حيث المكان والوقت الذي يمكن أداؤها فيه: فيمكن أن تقرأ وأنت تتناول قهوتك الصباحية أو في طريقك إلى العمل أو وقت استراحة الغداء أو أثناء السفر أو حتى أثناء ممارسة الرياضة أو قبل النوم. أهم شيء أن يكون لديك الدافع الكافي والأدوات اللازمة لتكوين عادات قرائية إيجابية.

لا تقبل وتسلّم بكل ما هو مذكور في النص، بل ينبغي أن تفحص وتناقش

تسوندوكو: فن شراء الكتب وعدم قراءتها قراءة المزيد »