في مديح البطء: متى كانت آخر مرة رأيت فيها شخصًا يحدّق عبر النافذة في قطار؟

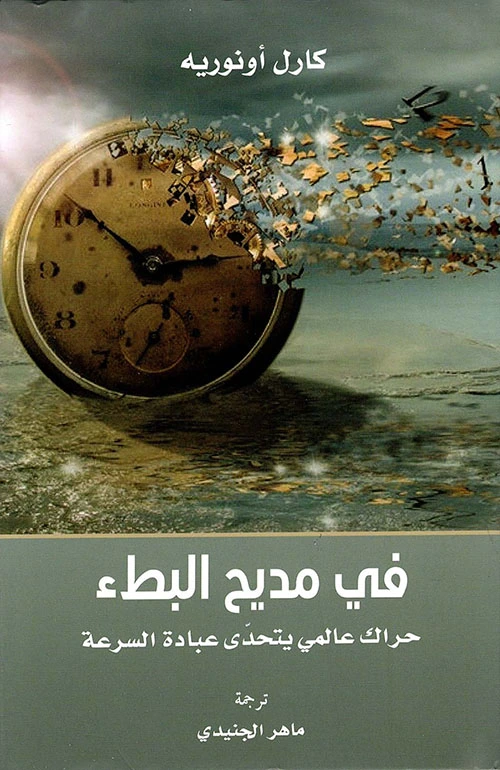

يلاحظ الكاتب الكندي كارل أونوريه في كتابه “في مديح البطء: حراك عالمي يتحدى عبادة السرعة“ وجود خلل كبير في أسلوب الحياة الحديث، حين يجد أن الجميع مستغرق في توفير كل لحظة ممكنة من الزمان، وفي ملاحقة الوقت الذي لا يمكن إدراكه في أكثر الحالات، ولئن كان للسرعة منافع واستخدامات مفيدة جدًا لا يمكن التنكّر لها، إلا أنها تحوّلت مع الوقت إلى هوس وإدمان يكتسح كل المجالات، حتى المجالات التي تتطلب بطبيعتها البطء والاسترخاء، مثل القراءة على سبيل المثال، فكم امتلأت المكتبات بالكتب التي كُتبت من أجل تعليم الناس مهارات القراءة السريعة والقفز فوق السطور والكلمات، تعلم لغة جديدة في أسبوعين، أو تعلم البرمجة في خمسة أيام وهلمّ جرا، فيقرر هو بدوره كتابة كتاب يتحدّى فيه عالم يمجّد السرعة، يُعدد المجالات التي تقوّض فيها السرعة جمال اللحظة، وتقلّص الرغبة الملّحة في الإسراع بهجة تجارب الحياة.

صدر الكتاب في نسخته الأصلية عام 2004، بينما نشر مشروع كلمة ترجمته العربية عام 2017م بترجمة ماهر الجنيدي في أكثر من 300 صفحة.

يوضّح أونوريه أنه لا يرغب من خلال كتابه أن يستبدل بعبادة البطء عبادة السرعة، فلسفة البطء كما يتبنّاها لا تعني أسلوب حياة أشبه بالسلحفاة، وإنما يتلخّص في مفهوم التوازن: “أسرع عندما يكون من المنطقي أن تسرع، وأبطئ عندما يكون هناك داع للبطء“، ولكل شخص له إيقاعه الخاصّ في الإسراع والتباطؤ.

أن تعيش على عجل، يعني أن تكون الحياة أكثر سطحية، أن تقيم اتصالات ضعيفة مع العالم والآخرين، السرعة لا تمنحك الوقت الكافي لتقدير ما يجب تقديره، والتفكير فيما يجب التفكير فيه. وأن تعيش بتوازن بين العجلة والبطء، يعني أن تستغرق في اللحظة عوضًا عن تخطّيها وتجاوزها بمشاعر سريعة مؤقتة، يعني ألا تكون في سباق ضدّ الوقت.

يصوّر الكاتب الشخص السريع بأنه شخص مشغول دائمًا، مندفع متعجّل، ضجر وسطحي، يفضّل الكم على الكيف. وأهم عرض سبّبته عادة السرعة لأشخاصها هو الغضب، الغضب في الطريق، العضب عند التسوّق، الغضب عند الانتظار في أي مكان، فهو شخص متعجل وغاضب. ومن جهة أخرى يصوّر الشخص البطيء بأنه الشخص المتأنِ، الصبور، الهادئ والمنفتح، يرجّح الكيف على الكم، ويفضّل في العادة ممارسات تعزّز من فكرة البطء، مثل القراءة والتأمّل، الرسم والحياكة، البستنة والمشي، اليوغا، ويكونون أكثر هدوءً وراحة، لأنه من خلال تلك النشاطات التي يمارسونها، يتم تبطيء الزمن والانفلات من قبضة السرعة.

للعقل مقدرات عجيبة حين يسرع ويكون في حالة نشاط قصوى، ولكنه يمكنه أن يفعل أكثر في حالة الإبطاء من وقت لآخر، فلتخفيض نشاط الذهن عدّة مزايا منها صحة أفضل، هدوء داخلي، وتركيز معزز، وتفكير أكثر إبداعًا، فبعض الأفكار التي غيّرت العالم جاءت في وقت كان الذهن في حالة من التأمّل والتفكير. يشدد كارل أن أذكى الأشخاص وأبدعهم، يعرفون كيف يتركون لعقولهم من وقت لآخر مساحة للتأمّل والخمول والسرحان، ويعرفون متى يجب عليهم التركيز أكثر، أي متى يفكرون بسرعة ومتى يفكرون ببطء.

في الكتاب يقدّم كارل أونوريه أمثلة وشواهد متنوعة على مزايا تبنّي النهج البطيء، وتأثيره الإيجابي والمباشر على الصحة النفسية:

- التغذية: ينصح أونوريه بتغيير عاداتنا السريعة في تناول الطعام والاستمتاع بتجربة الطعام بشكل أكثر وعيًا. يشجع على تناول الطعام ببطء، والتذوق والتمتع بالنكهات والروائح. قد يكون الطبخ وسيلة مفيدة للاسترخاء والهدوء العقلي، والبطء في تناول الطعام ضروري لخفض الوزن، لأنه يعطي المعدة الوقت اللازم لتشرح للدماغ بأنها ممتلئة، فإذا تناولنا الطعام أسرع مما يجب، ستصل الإشارة بعد تناول كميات أكبر من حاجتنا.

- العمل: يشدد أونوريه على ضرورة إدخال البطء في بيئة العمل، يرى أن العمل السريع المستمر يؤدي إلى الإرهاق وتراجع الإنتاجية. بدلاً من ذلك، يشجع على تحقيق التوازن بين العمل والراحة وتخصيص الوقت للاسترخاء والتفكير الإبداعي.

- التعليم: النهج السريع في التعليم يجعلنا نفقد التركيز والتمعن في المعرفة. يدعو الكاتب إلى التباطؤ والتأمل في عملية التعلم، وذلك بتخصيص وقت كافٍ للانغماس في المواضيع وفهمها بعمق، لأنه كلما تعددت المهام في وقت واحد، كان التركيز في الأمرين أقل.

- التكنولوجيا: يدعو أونوريه إلى استخدام التكنولوجيا بشكل متوازن وواعٍ. يشجع على قطع الاتصال المستمر بالأجهزة الإلكترونية وتخصيص وقت للابتعاد عنها، وذلك لتحقيق التوازن والتركيز على الحياة الحقيقية والتفاعل الاجتماعي، تساعدنا التكنلوجيا في كسب مزيد من الوقت، ولكنها في الوقت نفسه تزوّدنا بمجموعة جديدة من الواجبات والرغبات والاحتياجات غير الضرورية.

إجمالًا يهدف كتاب “مديح البطء” إلى تعزيز الوعي بأهمية البطء والتوازن في جميع جوانب حياتنا، وكيف يمكن لهذه التوجه أن يساعدنا على أن نكون أكثر حضورًا في حياتنا، وأكثر وعيًا بالتجارب التي نمر بها.

وأنا أيضًا، قررت قراءة الكتاب ببطء، والاستمتاع بأفكاره، محاولة أن أطرح جانبًا نزعة السرعة لدي، لأن “الحياة أقصر من أن نضيّعها بالإسراع”.

في مديح البطء: متى كانت آخر مرة رأيت فيها شخصًا يحدّق عبر النافذة في قطار؟ قراءة المزيد »