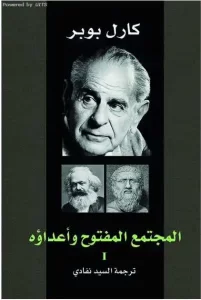

لفيلسوف العلم كارل بوبر كتاب مُهم بعنوان “المجتمع المفتوح وأعداؤه”، ويُقرأ بتأنٍ للوقوف على المواضيع التي ينقدها أو يدعمها لدى العديد من الفلاسفة، أبرزهم أفلاطون وماركس وهيجل وأرسطو، ففي الجزء الأول منه يبدأ الكاتب بنقد النظرة التاريخانية التي تقرأ التاريخ وتستكنه منه قواعده وقوانينه في محاولة لإخضاعه لعملية علمية يمكن التنبؤ بها، الأمر الذي حمله أفلاطون إلى أبعاد عديدة وخرج منه برؤى ومفاهيم ومشاريع سياسية غاية في الأهمية وجديرة بالنقد.

اعتمد أفلاطون منهج الجوهراتية لدراسة سوسيولوجيا المجتمعات، فكان السؤال السياسي الأهم في فكره: ما جوهر الدولة؟ ما هو السياسة؟ وما جوهر التغير السياسي؟ وتبعاً لنظريته في الأصول والمُثل والقوالب التي انبثق منها الوجود بأحيائه ومفاهيمه، فسَّر أفلاطون التغيرات السياسية و”الهندسة” الاجتماعية المتدرجة على أنها فساد يصيب الأصل المثالي ويعمد إلى الحط من قدره وشأنه، من المدينة الفاضلة أولاً، إلى التيموقراطية ثانياً (حكومة الثروات والمجد) إلى الأوليجاركية ثم الديموقراطية ثم الحكم الاستبدادي، إلا أن ملامح هذا الحكم الاستبدادي كانت أكثر وضوحاً في مدينته الفاضلة، والتي تكرس النظام الطبقي وترفض علائم التغيير السياسي.

ولما عرفنا أن الأخلاق تُعزى تارة إلى الوقائع الطبيعية، وتارة إلى القوانين الوضعية، وتارة إلى التعاليم الروحية والنفسية، أدركنا أن نوع النظام الأخلاقي الذي ابتغاه أفلاطون لمدينته منبثق من عالم المُثل والفضائل في ذهنه، والذي يحمل الخير الأسمى للفرد والمجتمع ككُل، على أن الحاكم وحده هو من يقرر ملامح هذا الخير ويفرضه بدوره على مملكته أو مدينته، وفي هذا الصدد، يرفض أفلاطون الوجود البشري المنفرد في مدينته ولا يرى أهمية للفرد دون جماعته ودولته، خاصة بعد تكريسه النظام الطبقي الذي يبقي على العبيد في طبقتهم، منتهياً إلى ثنائية فلسفية بين الكُل الخير والمتعدد الفاسد والمتحلل.

كما يُقر أفلاطون السيادة العامة في مدينته الفاضلة دون إيلاء الاهتمام للرقابة المؤسساتية على الحاكم أو خلق التوازن المؤسساتي بين السلطات الحاكمة، عازياً رفاهية الدولة إلى ثقافة الأفراد لا الدور الحكومي المنوط بالدولة، أما سقراط فعرضه أفلاطون – دون وجه حق – ممثلاً عن النزعة السيادية والشمولية الأفلاطونية، كما آمن أفلاطون بوجوب رقابة المدينة (أو الدولة) على التعليم الذي يهدف إلى استبقاء (تصفية) جند الدولة الأقوياء وإقصاء البقية بالعوامل البيولوجية أو بممارسة التمييز ضدهم فيختفوا من الوجود السياسي أو الفاعل في المدينة.

أما الحاكم الفيلسوف لمدينته الفاضلة، فكان بمعنى المتغطرس المالك للفلسفة دون ممارستها، فقد شرع له أفلاطون الوسائل جميعاً، حتى غير الشريفة منها، لتحقيق غاياته، ما يعني أن أفلاطون تقدم بمشروع سياسي شمولي رأى في نفسه الحق في ترأسه يوماً ما، الأمر الذي يتنافى تماماً مع رؤى سقراط وفلسفته في النقد الذاتي المستمر والابتعاد عن القوة المؤذية للمتفلسف:

“ولسوف تؤدي بنا النزعة الجمالية والنزعة الراديكالية إلى أن ننبُذ العقل، وأن نُحل محله أملاً يائساً في معجزات سياسية. وهذا الاتجاه اللاعقلاني الذي ينبثق من الافتتان بأحلام عالم جميل هو ما أسميه النزعة الرومانتيكية. فهي قد تبحث عن مدينتها السماوية في الماضي أو في المستقبل، وهي قد تبشر بـ”العودة إلى الطبيعة” أو بـ”التقدم نحو عالم من الحُب والجمال”؛ بيد أن جاذبيتها تكون موجهة دائماً إلى عواطفنا أكثر من عقلنا. بل إن أفضل النوايا لإقامة الجنة على الأرض إنما تنجح فقط في جعلها جحيماً – ذلك الجحيم الذي يجهزه الإنسان فقط لأخيه الإنسان”.

وكانت طريقة أفلاطون في خلق المدينة الفاضلة معتمدة على الجنوح إليها بكافة الوسائل الممكنة، الأمر الذي يتنافى وطبيعة التغيرات الاجتماعية المطلوبة، كما أن الاتجاه إلى المدينة الفاضلة لم يورث من قبل سوى خلق الجحيم تلو الجحيم على الأرض بغية خلق الجنان، بينما أثبتت الهندسة الاجتماعية المتدرجة قدرتها على تحسين الأوضاع الإنسانية باستمرار، ومع ذلك، كانت الطريقة التي يراها أفلاطون أكثر جدارة للوصول إلى مدينته الفاضلة هي “الاقتلاع” والبدء من جديد.

وفي نظر الكاتب، فقد أعاد أفلاطون تأويل فلسفة سقراط وخان تعاليمه وعمد إلى ليِّها لتتوافق ورؤاه وفلسفته الشمولية، ولكنَّ القارئ الدقيق في فلسفتيهما يدرك الفرق الكبير بين تعاليم سقراط ورؤى أفلاطون، خاصة بعد أن أفنى سقراط حياته (حرفياً) لنقد الديموقراطية بغية تحقيق الصورة الأجدر بها في المجتمع الأثيني، أما أفلاطون فتاق دائماً إلى إعادة صورة النظام القبلي ولكن ضمن شروطه ورؤاه الخاصة، وفي هذا، ينتقد كارل بوبر شمولية أفلاطون، وماركس في بعض الفقرات، ويرفض المجتمع المغلق الذي تمثله، ويتجه إلى المجتمع المفتوح الذي يجد فيه الفرد حريته واستقلاليته ونظام حكم ديموقراطي يحترمه ولا يمارس الوصاية عليه.

وفي الجزء الثاني من الكتاب، يناقش الكاتب التلاقح الفكري الذي جمع بين أفلاطون وأرسطو وهيجل وماركس، وذلك في الإيمان بجوهر الشيء و”حقيقته” الثابتة، و”جوهر” التاريخ الذي يتجه إليه دائماً ويحتكم إليه، فقد آمن هيجل وفيشتر وشيلينج بالحكم الشمولي والمجتمع المغلق، وبالدولة “واضعة الأخلاق” التي تتقدم تاريخياً وتبرز بصرف النظر عن المكاسب الأخلاقية العائدة عليها أو على أمتها، الأمر الذي سخر منه شوبنهاور ورفضه تماماً، وانتقده الكاتب إلى جانب كانط.

أما ماركس فآمن بحتمية التاريخ وقوانينه المادية ونادى بضرورة تغييره، وقال بأن المجتمع يخلق الفرد ووعيه ومنطلقاته، وبضرورة اعتماد السوسيولوجيا على المحيط والبيئة لا أن يتغلغل فيها التفسير السيكولوجي تماماً، كما آمن ماركس بالنزعة الاقتصادية في نفس المرء مقابل النزعة السيكولوجية لدى ستيوارت مِل والنزعة الروحية لدى هيجل، وبحتمية الصراع الطبقي الذي يخلق الدول والمجتمعات في كل مرة، الأمر الذي عدَّه الكاتب مجرد وصف لبعض مظاهر التاريخ ولا يرقى لأن يكون قانوناً تاريخياً، بل إن الكاتب يشك في وجود أي قانون تاريخية حتمي لاتساع منظوره في صيرورة التاريخ، والعوامل التي تغيره وتبدله في كل مرة، وفي رأيه فإن السؤال الذي انشغل به الفلاسفة الحتميون (المناصرين للمجتمع المغلق) كان “من ينبغي أن يكون الحاكم؟”، في حين أن السؤال الأهم الواجب طرحه “كيف يُروض الحاكم؟”.

رأى ماركس أن تحليل منهج الإنتاج الرأسمالي من شأنه أن يخلق ثورة عمالية تفضي إلى إلغاء الطبقية، الأمر الذي يجده الكاتب ضعيف المنطق والأدلة ومجرد نبوءة كان ليتحقق جزء منها تبعاً لظروف تاريخية خاصة ويفشل جزء آخر للسبب ذاته، وهذا ما حصل، لذلك، يعارض الكاتب اتجاه الفلاسفة إلى وضع النبوءات بدلاً من الانشغال في الهندسة التدريجية للمجتمعات ومؤسساتها الحكومية لتتجه نحو الإصلاح، خاصة وأن الحتميون – كماركس – رفضوا إمكانية الإصلاح في وجود الرأسمالية، واتجهوا دائماً إلى أن الحل الأمثل فرض وجهة نظر جوهرية شمولية واحدة يترأسها حاكم واحد يوجه بوصلة البلاد “إلى ما فيه خيرها”.

ثم يناقش الكاتب سوسيولوجيا المعرفة وتأثر الفكر العلمي بالتحيزات المسبقة لدى العلماء، الأمر الذي غالى فيه هيجل وكانط ورآه الكاتب ممكن تجاوزه، خاصة بعد أن ثبت المنهج العلمي ذلك، ثم يتحدث عن عقلانية سقراط النقدية والحقيقية التي تتضمن نقد الذات أولاً والإصغاء للغير واحتواء وجهات نظرهم ضمن رؤية متكاملة، مقابل العقلانية غير النقدية والزائفة لدى الجوهريون كأفلاطون وهيجل، ويرى بأن العقلانية النقدية مطابقة للإنسانية ومبادئها وتتجه بالمرء دائماً إلى ما فيه صلاحه، بينما لم تكرس النظريات الحتمية والشمولية سوى تبرير الإجرام والمآسي لتحقيق “الخير الأسمى للشعوب”.

وفي النهاية، يؤكد الكاتب أن انتقاده للنظريات لا يعني إقصاءها من الفكر العالمي أو تهميشها أو إلغاءها، بل يُصر على وجودها فيه ودورها الهام في تفسير بعض الجوانب، إلا أن ما يعارضه ادعاء أي نظرية امتلاكها الصورة الكاملة والشاملة للتاريخ الإنسانية وللوجهة التي ينبغي على الشعوب والأمم الاتجاه إليها، ويقول بأن على منظورنا الفكري احتواء النظريات جميعاً والاستفادة منها لتفسير الحال وحل مشاكله، خاصة عندما يكون التاريخ الوحيد الذي نعرفه، وللأسف، هو تاريخ السلطة السياسية، وبافتقاره الشديد إلى المعنى، وجب علينا خلق غايته ومعناه بأنفسنا، بما يضمن لنا صورة متحيزة لخيرنا قبل أي شيء آخر:

“فبدلاً من التنكر في زي الأنبياء، لا بد أن نكون صنَّاع مصيرنا، لا بد أن نتعلم عمل الأشياء، وأن بمقدورنا عملها، وأن نكون مسؤولين عن أخطائنا، ثم حين نسقط فكرة أن تاريخ السلطة سيكون هو قاضينا، وحين نتخلى عن القلق بشأن ما إذا كان التاريخ سيقدِّم لنا تبريراً أم لا، فعندئذٍ قد ننجح ذات يوم في السيطرة على السلطة وضبطها. وبهذه الطريقة نُبرر التاريخ، فهو في حاجة ماسة إلى التبرير”

الكتاب دسمٌ ومُهم ومليء بوجهات النظر اللافتة، وأراه ضرورياً لتعليم القارئ أولاً آداب النقد الفلسفي والأدبي، وشروط خلق المعرفة ثانياً، وثالثاً، وهو الأهم، معرفة الوجهة الحقيقية لبوصلتنا الإنسانية.