قبل سنتين من الآن كنت مكبًّا على قراءة كتابٍ سَنِيٍّ يُعدُّ من أطايب التراث العربي الإسلامي؛ وأعني: “البصائر والذّخائر” لفيلسوف الأدباء أبو حيان التوحيدي. وكان مما لاحظته في هذا الكتاب الفخيم تكرُّرَ اسمٍ في مضمار ذكر التوحيدي لحفنةٍ من الطرائف المسلية والنوادر اللطيفة التي تبثُّ الحبور في النفس، وتُلطّفها، وتبعث في الصّدر عزيمةً وإرادةً كبيرتين على مواصلة الغور في هذا الكِتاب الدسم. وهذا الاسم كان هو أبو العيناء.

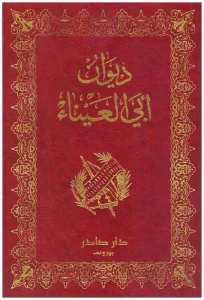

بحثت في الشبكة العنكبية فوجدتُ تعريفًا يختزلُ سيرته، وبعض المقالات المتناثرة التي عرفتُ من خلالها أنّه يوجد ديوانٌ يتيم جمع أشعاره المرصّعة بالأساليب البلاغية والمشبّعة بالحِكم التي تنمُّ عن خبرةٍ عاليّةٍ ببلاوى الدّهر وتصاريف الأحوال، وتشي أيضًا بمعرفة واسعة بطباع الناس سواءً أكانت محمودة ومستحبة، أو مذمومة يتكرّه منها كلّ من ملك النّزر اليسير من التعقُّل، ويُنبئ هذا الديوان بأنّ صاحبه ناثرٌ سجّاع وشاعرٌ جدلٌ، بيِّنُ الإشارة ودقيق العبارة، يُجيدُ التلاعب باللفظين: الجزل والشائن، وتلك مزيّةٌ لا نجدها عند غالبية الكُتَّاب في التراث.

انصرمت الشهور ولم أجد هذا الديوان إلى أن ساقتني الأقدار فعثرتُ عليه صدفةً في إحدى المكتبات الجامعية العربية، فكان ذلك اليوم بمثابة عيدٍ عندي، وصار لساني يلهجُ بالقول الذي قرضهُ الشّاعر: “هذا هو العيد فلتصف النفوس به وبذلك الخير فيه خير ما صنعا”. وحدها الكتب النادرة والمكتظّة بالنُّضرة والألق من تستحقُّ أن يُنشد عنها هذا البيت الشِّعري.

عكفتُ عكوف الزاهد على قراءة هذا الديوان الصغير الذي يمتد على مساحة 144 صفحة من القطع الكبير، وقد أسدى المحقق الجليل أنطوان القوّال خدمةً جليلة للتراث العربي الإسلامي حينما اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه. وجدتهُ ديوانًا كيّسًا، مرتَّبًا، ومليئًا بالأشعار الحكيمة المتأرجحة بين اللغة الفتّانة، وحينة أخرى يبدو صاحبه وكأنّه مهتجسٌ بالحكمة والقضية أكثر من الاهتمام باللغة؛ فتصيرُ هذه الأخيرة متنابذة مع التي سبكَ بها أشعارًا أخرى؛ بيد أنَّه بالرغم من ذلك لا يقع في مصيدة الإملاق الجمالي. أفرد المحقق قسمًا كاملًا لكتاباته الشّعرية التي تنبئ بأنّ صاحبها كان حصيفًا على بينةٍ من الأمور، مرتَّبَ الأفكار، ذليق اللسان لا يُهادن من تجرَّأ عليه، وصريحًا متبرِّمًا من الختل والمخادعة، لا يستحبُّ إلّا الصدق والإيثاق، وإن أحبَّ شخصًا تودّد إليه، وإن كره آخر غمرهُ بالقول البذيء ولفَّه بالعبارات المنحطة المنتقاة بعناية فائقة من قاموس الكلام المقذع. وأمثال أبو العيناء هم في انقراضٍ متواصل؛ إذ عمَّ زمننا الضّنين هذا وبشُ القوم البارعين في المداهنة والمماذقة والتزلف، لا يفترون عن إظهار المحاسن قصد بلوغ مآرب ذاتية وبعدها يتلونون مظهرين كومةً من المقابح التي لا تماري في أنْ يستبشعها كلُّ عاقلٍ سويٍّ.

انطوى هذا الديوان على ثلاثة أقسام: الأول كان في غاية التكثيف والاختزال؛ إذ روى فيه المحقِّقُ سيرة أبو العيناء وتنقله من الأهواز التي تعرَّف فيها على الوجود، ثم انتقاله إلى البصرة التي عاش فيها ردحًا من العمر قبل أن يُداهمه فيها المنتصرُ على الإنسان دائمًا: الموت. تتلمذَ على يد أساتذة أجلاء وشعراء لامعين من قبيل: الأصمعي، وكان ضريرًا يُعاني وَبيْلَ الاحولال، يرتحلُ في درب الحياة متكئا على حكمتهِ وفصاحته وملاحة عبارته، ومستندًا أيضًا على رجاحة عقله وأحوذيّته البائنة وسلاطة لسانه التي كان يخشاها ناسٌ كثرٌ ومن بينهم علية القوم.

فالخليفة العباسي العاشر المتوكّل كان من بين الذين احتووا أبا العيناء واهتمّ به وأغدق عليه بجوده وجعله زاهيًا في قصره، غير أنّه كان دائمَ التوجس من قوة لسانه؛ فالقوة هنا ليست كناية على الفصاحة والبلاغة وحسن القول، بل توجسه كان من البذاءة وصفاقة القول. نقرأ في هذا المضمار ما ورد في ديوان أبو العيناء:

“لمَّا أُدخلتُ على المتوكل عابثني جلساؤه فلما برزت عليهم قال المتوكل: ادفعوا إليه عشرة آلاف درهم اتقاءً للسانه. فقلت: قد قتلتني والله يا أمير المؤمنين. قال لي: ويحك، وكيف ذلك؟ قلتُ: لأنَّ من خِفتهُ لا يعيش. فقال: ليس خوف فَرَقٍ، ولكن خوف صيانة”.

ولعل الباعث على الانذهال في سيرة أبو العيناء هو أن أساطين النثر العربي المائزين الذين نُصِّبوا في مصاف ألمع من طوَّع اللغة العربية وتلهوا بها هم أيضًا وجدوا أنفسهم خانعين أمام صريمة لسان أبو العيناء، وأضرب هنا من باب التمثيل حكايته مع الجاحظ؛ حيث قزَّم منزلة هذا الأخير أمام الناس وجعلهُ عاجزًا عن مجاراته بعدما طنزَ صاحب كتاب “البُخلاء” من العاهة التي يُعاني منها أبو العيناء:

“قال الجاحظ مقابلًا بين اسمي الرجلين وكنيتهما ولقبيهما: علمتُ أنّ أبا القاسم أحسن من عمرو بن بحر، وأنّ أبا عبد الله أحسن من أبي عثمان. ولكن الجاحظ أحسن من أبي العيناء. فقال هذا الأخير: هيهات. جئت إلى ما يخفى من أمورنا ففضّلتني عليك فيه، وإلى ما يُعرف، ففضّلت نفسكَ فيه. إنّ أبا العيناء يدل على كنيةٍ، والجاحظ يدلُّ على عاهةٍ. والكنية، وإن سمجت، أصلحُ من العاهة، وإن ملحت”.

هذه الصلافة التي طبَعت لسان أبي العيناء جعلته يظفر بنعت “الوقح”؛ إذ لم يسلم منه أحد، وكان لسانه يقطرُ بالعبارات الجامعة للألفاظ المُسكتة والنّاسفة لمنزلة للآخر، وقد ردّ على من نعتوه بذلك قائلًا:

“أمَا علمتم أنّ للحياء شرائط ليست معي واحدة منهن؟ أولهنّ العين، ولستُ أبصرُ، والثانية اجتناب الكذب، وأنا من رهط مسيلمة الكذاب، والثالثة أنّ النبي محمد قال: الحياء من الإيمان، فأيُّ إيمانٍ ترون معي؟”.

والقسمين الثاني والثالث خُصِّصا لشعره الذي كان في مجملهِ ردًّا على أناسٍ زاحموا أبا العيناء وكلَّفهم ذلك سماع قوله القميء والمستهجن، ثم لأخباره الطريفة ونوادره المستظرفة مع الخليفة المتوكل والقضاة وكتّاب الدواوين وأفناء البشر أيضًا.

اجتمع في نوادر أبي العيناء ما تفرق في غيرها؛ إذ زاوج بين البصيرة الثاقبة في النظر إلى أمور الحياة وبين الحكمة في التصرف، وجمع بين رقّة البيان وفخامة المعنى وطراوة اللفظ والقدرة الهائلة على التفكُّه والتندر وبين الجلافة وجهامة اللسان، وامتلك أيضًا مقاليد الحكي والتناظر؛ إذ كان يروي مروياته وأخبار الآخرين باستحكامٍ كبير يبيّن براعته في التنقل الرشيق من واقعة لأخرى، وكان يرمي من ذلك تلطيف الجو وجعل القلوب مغتبطة، لذلك نالَ باقتدار صفة: فاكهة مجالس ندمائه وخلّانه.

فضلًا عن أنه كان يردُّ بأجوبةٍ مسكتة في غاية العجل لا تخفى على كلّ من حاول التصغير منه أو التطاول عليه أو المسّ بتوقيره، فكلّ من ارتأى أذيّته فقد حكم على نفسه بسماع ما قد لا يستحسنهُ، ولربما يصل الأمر بأبي العيناء إلى لسع الآخر بقوارص الكلم وقول عبارة جارحة تقصمُ ظهره وتنغرسُ في صدره آبيةً أن تبرحه بعدما تعجزُ السّنون على انصرامها على تذويبها. وهذا تأكيدٌ وتشاكلٌ مع ما ورد في كتاب البصائر والذخائر: “جرحُ اللسان أعمقُ من جرحِ اليد”. يُقرُّ ياقوت الحموي في مصنّفه الرّحيب بذلاقة وعذوبة قول أبو العيناء وسطوة لسانه. قال عنه: “وكان فصيحًا من ظرفاء العالم، آيةً في الذّكاء واللسن وسرعة الجواب”.

هل القوّة التي توفّرت في لسان هذا الأديب الظريف هي تعويضٌ على الفقد الذي حلّ بعينيه؟ ألم يذكر الماوردي في كتابه أدب الدّنيا والدّين “أنّ “العينان أنمُّ من اللسان”؟ هل للسان مقدرةٌ تفوق العين؟ الجواب على الأرجح يقتضي الكثير من الحذر لأنّ التسليم بحكمٍ قطعي هو مُجازفةٌ حقيقيّة. يظهر من خلال تجربة أبي العيناء الذي عاقره الضرُّ في عينيه أنّه لم يستسلم لهذا الداء الوبيل بل جابه تقلُّبات الحياة وعرف كيف يُعوّض هذا الفقد الذي لحقه، وانكبَّ على الأدب شعرًا ونثرًا، حفظًا وقرضًا، ونهل من تراث القدامى، وعرف طرائفهم وأخذ يرويها بسخاء، وحينة أخرى يستدعي قدراته التخييلية ليبتدعَ قصصًا لم يقرأها في أيّ مصنفٍ من ذي قبل، وهذا ما منحه التميز والتفرد، وجعل كثيرين من الساسة والمسؤولين على الرعية أن يغمروه بالعطف والحدب، ويجعلوه متطامنًا في أحضانهم، ليستغلّ الفرصة وينشر الفرح في الندماء وكلّ من حظيَّ بمُجالسته.

والأمتع أنّ أبا العيناء صار هو والطّرائف مترادفين؛ إذ لا يكاد يمرُّ يومٌ ولا يُصادفُ شخصًا فيُساجله ويفحمه بعباراته الوجيعة-المضحكة-المسكتة التي تُظهر سرعة البديهية عنده وأنّه غير فدمٍ يُعاني ثقل الفهم وعسر الاستيعاب؛ فيرتقي الحادث إلى مرتبة طرفة تروى عنه. لنأخذ من باب التمثيل بعض الطّرائف عنه: “قالتْ قينةٌ لأبي العيناء: هبْ لي خاتمك وأذكرك به. فقال لها: اُذكري أنكِ طلبته منّي ومنعتُكِ”، ونجد في موقعٍ آخر من الدّيوان: “مرَّ أبو العيناء يومًا بباب عبد الله بن منصور، وكان يكرهه. وكان عبد الله مريضًا، وقد صحَّ. فسأل غلامهُ: كيف خبره؟ فقال: كما تُحبّ. فقال أبو العيناء: ما لي لا أسمع الصراخ عليه”! وذات مرّة تبجّحَ أبو العيناء على قينةٍ بفطنته المتّقدة وصفاء لغته وفشو اسمه في صفوف القاصي والداني، فلمّا رأته استقبحت منظره، وتحاشته، فكان ذلك أن هيّج بداخله الغضب إزاء تصرفها ذاك وقرضَ في وجهها البيتين الآتيين:

“وشاطرةٍ لما رأتني تنكَّرتْ وقالت: قبيحٌ أحْوَلُ ما له جسمٌ

فإنْ تُنْكِري منّي احولالًا فإنني أديبٌ أريبٌ لا عييٌّ ولا فَدْمٌ”.

لمّا سمعت القينة هذين البيتين شرعت في إحباط عُنجهيته تلك بقولٍ لم يتوقعهُ على الإطلاق: “إنّي لم أردكَ أن أوليّك على ديوان العراق”.

لقد كان أبو العيناء يُواربُ الحياة العصيبة بالسخرية والتندر وكأنّه اتخذهما دواءين لداءين عاصفين هما: العَمى، والحمد لله أنّه عانَى العمى العُضويّ، ولم يكن عَمِهَ البصيرة مثل كثيرين في هذا الزمن، والفرق بينهما بائنٌ لا يخفى على أحدٍ. والداء الثاني هو أنّ شظف العيش كان ينهشهُ ولم يعرف سبيلًا إلى الرفه ورغد الحياة إلّا حينما عانقته الشُّهرة وصار يُشار إليه بالبَنان؛ فأخذه بعض الوزراء والقضاة للعيش تحت كنفهم، وقبل ذلك عاش في قصر المتوكل ليتنعم ببحبوحة العيش، ولكي يُجابه كلّ هذا البؤس الذي عمَّر في حياته نزع إلى السخريةوالتي تظهر بشكلٍ أوضح في الرسالة الآتية التي بعثها إلى صديقٍ له تقلّد مهمةً جسيمة، والحقُّ أنّها رسالةٌ كانت عامرةً بالتلميح العابر والسّريع والملغوم وفعل أبو العيناء ذلك مُحتميًا بأحابيل اللغة التي منحته فسحةً شاسعة للنّط على الترميز والإيماء المُحتاجين للتروّي والتبصُّر لاستكناه مرامي أبا العيناء:

“أمّا بعد فإنّي أعظكَ بموعظة الله تعالى، لأنّك غنيٌّ عنها، ولا أخوِّفك إيّاه لأنك لا تخافهُ… واعلم أنّ الخيانة فطنةٌ والأمانة خرقةٌ، والجمعُ كيسٌ والمنع صرامةٌ، فاذكر أيام العُطلة في حال الولاية، ولا تحقرن شيئًا صغيرًا فالذود إلى لذود إبل، والولاية رقدة، فتنبّه قبل أن تنبَّه… وما هذه الوصية كما أوصى به الحكماء، ولكنّي رأيتُ الحزم في أخذ العاجل وترك الآجل”.

كيف كان سيعيشُ أبو العيناء لو لم يكن لوذعيًا قويمَ اللسان، طريّ اللفظ، بديع العبارة، سيئ اللسان، ألمعيًا في السّرد والنثر والشِّعر، دؤوبَ السعي إلى إطراب ندمائه بالنوادر والطرائف المُبيدة للهمّ والغمّ، ميالًا إلى السخرية والتفكه، مقبلًا بشكلٍ ظاهرٍ على الحياة غير متبرمٍ منها رغم أنّه فاقدٌ لنعمة البصر وكأنّه كان بهذا الإقبال يُطبِّقُ وصيَّةَ الكِندي في رسالته الشهيرة “في الحيلة لدفع الأحزان” التي قال فيها: “الحزن والسرور ضدان لا يثبتان في النفس معا… فينبغي إذن أن لا نحزن على الفائتات ولا فقد المحبوبات، وأن نجعل أنفسنا، بالعادة الجميلة، راضيةً بكل حالٍ، لنكون مسرورين أبدًا“؟. على الأرجح إنّه كان سيظلّ ضريرًا حاردًا على وضعه، ومعانقًا الفاقة وضيق الحال والتكفف، وسيصطبر مضطرًا على تكالب الدهارس عليه، ولن يحظى بالمساناة التي من شأنها أن تشمله بالبهجة، ولن يظفر بأكلٍ باذخ على سفرةٍ تسلبُ العقل واللب، أو ينال بدنه سمتًا حسنًا، أو يحتويه مكانٌ يكون مرتعًا للوسن حينما يستحليه ويقيه نكزات الشمس والصَّرَدِ. لا غرو إذا قلت إن هذه الحظوة التي سَعِد بها أبو العيناء جرّت عليه طائفةً من الحسدة الذين تمنوا لو كانوا مكانه، وخامرتهم مأربة أن يبعدوه عن قصر الخليفة المتوكل، وهذا ديدن الحُسَّاد؛ إذ كلّما حسدوا امرأ روّجوا عنه الافتراءات، وحاكوا له المكائد والدسائس، ومضوا في تشويه سمعته وجعلِه سافرًا في صفوف الناس، وقد يتعدّون ذلك إلى الإيذاء البدني، وهذه بعضٌ من مثالب الحسّاد الذين وصفهم التوحيدي بأنّهم “مناشيرٌ لأنفسهم”، ولعل أَجَلَّ مثال على هذا الحسد هو ما هو ما قرضهُ الشّاعر أبو علي البصير عن أبي العيناء حيث قال:

“قد كنتُ خِفتُ يد الزمان عليك إذا ذهب البصر

ولم أدرِ أنَّك بالعَمى تغنى ويفتقرُ البشر”.